A CERCA DEL IMPACTO DE LA DISMINUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL IDH EN TARIJA

Por: Pablo Medina Yembatirenda/Tarija

En el presente texto te compartimos algunas reflexiones y puntos de análisis que se plantearon en el marco del programa radial “Tertulias con sabor a mate y coca” emitido por la FM100.6 Yembatirenda-de la Red de la Diversidad en la ciudad de Tarija.

En los últimos años, una de las temáticas que regionalmente se ha planteando en el imaginario de la gente, es que los recursos económicos del departamento están disminuidos, tanto para la Gobernación como los municipio además de la Universidad de Tarija, producto del descenso de precios de hidrocarburos a nivel internacional y el consecuente descenso de ingresos por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos IDH.

Un tema planteado mediáticamente (y ahora presente en el imaginario de la gente), es que a partir de ésa disminución se han explicado la falta de ejecución de proyectos, sobre todo a nivel de gobernación; otra de las explicaciones para entender la escases de recursos, tiene que ver con el mal manejo de gobiernos anteriores, en todos sus niveles y sobre todo la “intensión” del gobierno central de afectar a todo del Departamento.

Una situación que vale la pena conversarlo, porque, reiteramos, en el imaginario de la gente quedan clichés lanzados mediáticamente y que resultan muy funcionales políticamente, a la hora de presionar por concesiones, generando conflictos regionales.

Una de las preocupaciones a partir de ello es saber: ¿qué tan grande es el impacto de la disminución de los recursos que ingresan por el IDH a la Gobernación tarijeña? ¿Qué otros elementos hay que tomar en cuenta al momento de impulsar proyectos a nivel municipal y departamental?

Son varios los temas que se deben abordar pero vayamos planteando algunos elementos de contexto.

Para empezar, sí, efectivamente hay una disminución de recursos en las entidades públicas y con efectos negativos, particularmente en el gobierno departamental.

Hasta el año 2014 hubo un ascenso en los ingresos al presupuesto departamental de Tarija, casi 4 mil millones de bolivianos, pero desde el 2015 al 2018 esos ingresos disminuyeron a mil ochocientos millones de bolivianos, y un dato importante a considerar es que el monto del presupuesto para la gobernación tarijeña, es equivalente al presupuesto de tres departamentos, por ejemplo Chuquisaca, Oruro y Beni.

Entonces en cuanto a presupuestos gubernamentales, Tarija esta en primer lugar en Bolivia con alrededor de 1800 millones de bolivianos, luego Santa Cruz con alrededor de 1300 millones de bs, La Paz con 1200 millones de bs y el resto de los departamentos entre 600, 500 millones de bs de acuerdo al tamaño de departamento; por eso, comparado el presupuesto de la gobernación de Tarija equivale al presupuesto de Chuquisaca, Oruro y Beni, entonces es incomprensible cómo las gobernaciones de los departamentos citados pueden hacer inversiones, ejecutar proyectos y la de Tarija no!

RESUMEN DE NOTICIAS DESDE LAS RADIOS DE LA RED DE LA DIVERSIDAD

Por: Pablo Medina Yembatirenda/Tarija Abya Yala-Patria Grande En Abya Yala-Patria Grande, espacio de noticias internacionales de la revista radial “El hueco en el muro”, de las emisoras de la Red de la Diversidad, escuchamos a la experta en Derecho Internacional Manoela Roland, que nos advierte sobre aspectos graves de nuevo borrador de tratado de ONU...

RITA SEGATO: EL PROYECTO DE LAS COSAS Y EL MUNDO DE LOS VÍNCULOS

Por: Mario Rodríguez – La OLLA sazón pública Rita Segato nos dice: “Por un lado, ‘el proyecto histórico de las cosas’, como lo he llamado en otra parte, en oposición al ‘proyecto histórico de los vínculos’, produjo individuos capturados y encapsulados en su aspiración por ‘las cosas’, que progresivamente se desvincularon y desinteresaron de la...

MOVIENDO EL ESQUELETO, MOVIENDO LA CONSCIENCIA, CUMBIA PROLETA (DESDE EL ECUADOR)

Por: Mario Rodríguez – Wayna Tambo Hace poco más de un año nos encontramos con la Cumbia Proleta en Quito, entre otras cosas hicimos un especial musical que te compartimos en Los Muros (http://www.losmuros.org/index.php/radio-tv/193-cumbia-proleta-la-fiesta-popular-comprometida-desde-quito-ecuador). Este proyecto de cumbia comprometida, Cumbia Con Consciencia Proletaria (CCCP), de dicen ellos, tiene más de 10 años de caminos, cantos,...

CRISTINA VEGA: LA ‘IDEOLOGÍA DE GÉNERO’ Y SUS DESTREZAS. EL REACCIONARISMO RELIGIOSO FRENTE A LOS FEMINISMOS EN MOVIMIENTO

Tomado del libro ”¿CÓMO SE SOSTIENE LA VIDA EN AMÉRICA LATINA? FEMINISMOS Y RE-EXISTENCIAS EN TIEMPOS DE OCURIDAD (2019), publicado por el Grupo Permanente de Trabajo sobre Alternativas al Desarrollo con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburg. Disponible para libre descarga en: https://www.rosalux.org.ec/producto/como-sostiene-vida-america-latina/

Desde que llegó a Ecuador la campaña reaccionaria Con mis hijos no te metas, en octubre de 2017, se generó una enorme inquietud en la militancia y la academia feminista. Muchas nos dedicamos a pensar qué significaban estas movilizaciones masivas, cuyo epicentro era la ofensiva contra la llamada ‘ideología de género’ en los distintos países. Qué significaba su coincidencia con un nuevo y potente ciclo de feminismo callejero, iniciado en 2016, cuya fuerza se irradió desde Argentina y multiplicó expresiones en el resto del continente. Todo ello comenzó a suscitar intervenciones, encuentros e investigaciones en distintos países; este texto es un aporte en esta dirección.1

El cruce entre estas actuaciones reaccionarias, atadas al nuevo ciclo conservador, y los caminos que están abriendo y recorriendo hoy los feminismos en movimiento es cada vez más explícito. Me preguntaba en una primera reflexión: “¿quién teme al feminismo?”. Creo que la pregunta ha redoblado su pertinencia. Estos movimientos conservadores, fundamentalistas, como los denominan algunos con su retórica antigénero, hablan y se confrontan con el feminismo, con el que promueve políticas en el Estado y con el que agita aulas, familias y barrios a través de actitudes, conversaciones y acciones cotidianas. Los fundamentalistas reafirman una renovada comprensión e interpretación del ‘otro’, las ‘otras’, ‘les otres’, así como una batería de recursos y argumentos en su contra. El lenguaje ‘contra el género’ se ha mostrado particularmente eficaz en algunos contextos, y es preciso aproximarnos a algunas de sus claves.

¿REACCIÓN A QUÉ?

En algunos de los foros se ha discutido sobre cómo llamar a esta ofensiva. Comúnmente se habla de fundamentalismo (protestantes) e integrismo (católicos). Tal y como explica Geraldina Céspedes (2018), el segundo término alude a la idea de “integrar todos los elementos de la sociedad bajo la hegemonía del poder religioso, representado por la jerarquía de la Iglesia católica”. Esto se traduce en una actitud rígida, apegada a las doctrinas, y la negativa a estimarlas y adaptarlas a la realidad de hoy. Se asume, por ejemplo, la diversidad de expresiones de la sexualidad, la crítica a la norma heterosexual que se expresa en la vida social o el cuestionamiento a las desigualdades y privilegios que se ocultan tras el celebrado canto a la diferencia entre mujeres y hombres. Se trata, en definitiva, de subordinar la regulación de la vida política a determinados preceptos de carácter único y excluyente, que lógicamente tienen un impacto en términos de invisibilidad, discriminación, rechazo y exclusión de quienes encarnan la alteridad.

Obviamente, si la única expresión correcta pasa por el binarismo de género, la familia heterosexual blanca, la subordinación de las mujeres y su representación como madres, aunque sean niñas vio- ladas o mujeres que no desean tener hijos, quienes optan por otras formas de amar, emparejarse, (no) maternar o cuestionar el poder patriarcal quedan fuera del cuadro ‘normal’, ‘natural’ de la sociedad. Que este rechazo cortocircuite las políticas de reconocimiento y resguardo de los subalternos del género y la sexualidad o se des- pliegue en políticas públicas reactivas institucionaliza en el Estado esta clase de percepciones sociales. La apelación a los principios liberales (cada uno puede pensar lo que quiera), a la que en ocasiones se recurre, puede encajar perfectamente con la aspiración integrista y fundamentalista de estos sectores. La desigualdad deja de ser un problema del orden social instituido y se difumina en un conjunto de opiniones particulares más o menos erradas.

Horacio Sivori (2018) sostiene que este concepto, fundamentalismo, ha perdido capacidad analítica para enfrentar las múltiples y proliferantes creencias que cabría agrupar en su seno. Me inclino a pensar, además, que esta denominación deja intacta la crítica al secularismo (Scott 2017), al que aludiré más adelante, y tiene el efecto de convertir a sus seguidores en un grupo de ‘bárbaros’ excesivamente alejados del común de los mortales. Los fundamentalistas siempre son otros, y ahora, más bien, la pregunta es ¿por qué, si los funda- mentalistas son tan extremistas, tan extraños, sus ideas logran tener éxito en sectores cuyo espíritu no es necesariamente radical, intolerante, fanático y antidemocrático? Las ideas pueden ser integristas, pero quienes las acogen en un momento dado pueden ser parte de sectores amplios de la sociedad, atraídos por una combinación de tradicionalismo patriarcal nostálgico renovado y crítica a la democracia realmente existente. Quienes se desmarcan y critican el ciclo progresista en la región, declarándose antipetistas o anticorreístas, no creo que se identifiquen todos ellos exactamente con la apología de la violación, el uso de armas, la pena de muerte, el racismo y la aniquilación de poblaciones no blancas o la continuidad del conflicto armado. Calificar las respuestas como ‘reaccionarias’, en plural, permite una primera identificación. El atractivo que puede llegar a suscitar esta identificación dispara los interrogantes.

La reacción frente al feminismo y su capacidad de instituirse en el Estado se ha ido evidenciando cada vez con mayor claridad (Careaga-Pérez, 2016; Corrêa, 2016; Viveros, 2017; Pecheny, Jones y Ariza, 2016; Graff, 2016; Esguerra, 2017). En las últimas décadas, distintas políticas de resguardo y reconocimiento han llegado a las instituciones, alentadas por sectores organizados que han incursionado en el Estado con distintos grados de éxito, muchas veces amparándose en declaratorias de organismos internacionales. En Colombia, por ejemplo, la aprobación del aborto en tres supuestos, el matrimonio y la adopción entre homosexuales expresan esta limitada incursión que no alcanza a otros terrenos (Bermúdez, 2018). No se trata de una historia lineal, de avances progresivos, de conquistas irreversibles, sino de una batalla muy ardua plagada de retrocesos, de muchos tira y afloja respecto a demandas; de aparición de sujetos y problemas que poco a poco han salido a la luz y han pugnado por ser reconocidos y valorados en entornos de extrema violencia.

Si consideramos el caso ecuatoriano, esto se advierte con claridad. Todo el esfuerzo de las compañeras por instituir una política de derechos sexuales y reproductivos, en educación, en salud, en participación, durante el primer período del llamado ‘ciclo progresista’ se revirtió por un nuevo pacto de poder en un momento de inestabilidad, que, a pesar de lo sembrado, se resolvió en un giro conservador. Aunque el correísmo promovió algunos avances iniciales, muchas medidas pronto quedaron a medio gas o en el aire. La derogación de Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia en 2014, mediante el desmantelamiento de la unidad ejecutora, ya marca un camino de retirada. A este le siguió una serie de medidas y declaratorias en las que el presidente, Rafael Correa, reveló la impronta de un gobierno profundamente conservador en materia sexual y de género. Para este ‘católico de izquierdas’, el aborto, las diversidades sexuales y de género, el reconocimiento a todas las expresiones de la familia, etc., pasaron a ser ‘novelerías’ frente a los auténticos problemas que aquejaban al país.2 En el contexto de las movilizaciones reaccionarias en 2016, los mismos procesos de influencia de la de- recha sobre los legisladores, en este caso en relación con la Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres3 o el Código de Salud, revelan la fragilidad de las propuestas ante los llamados al pánico moral. Ya sea por falta de presupuesto, por inconsistencia legal, por no estar claras las competencias y responsabilidades, o directa- mente por falta de compromiso en su implementación, las iniciativas pueden verse fácilmente truncadas. Es ahí donde, como dice Wendy Brown, reaparece el “hombre en el Estado” (Brown, 1992).

Imagen 1. Debate sobre la despenalización del aborto en caso de violación en la reforma del Código Integral Penal. Asamblea Nacional, Ecuador, 2013.

«CONTINUAREMOS HASTA LA VICTORIA», AFIRMAN LOS MANIFESTANTES TURCOS MOVILIZADOS CONTRA UN GRAN PROYECTO MINERO CANADIENSE

Por: Nick Ashdown

Foto: Varios activistas hacen guardia en el campamento montado cerca del yacimiento minero cercano a Kirazlı, Turquía, el 7 de agosto de 2019 (Nick Ashdown)

En una tetería de Karaibrahimler, un pueblecito de la frondosa península de Biga, al noroeste de Turquía, jóvenes ecologistas venidos de Estambul y de la vecina ciudad de Çanakkale debaten con varios hombres de más edad, sentados a una mesa, sobre el proyecto minero aledaño para extraer oro y plata.

Siete de los lugareños trabajan en el yacimiento minero de la empresa canadiense Alamos Gold. Los hombres no ocultan su recelo y desconfianza al ser sermoneados sobre los peligros medioambientales y sanitarios de la mina. Uno de ellos da la espaldas a los activistas y les suplica que le dejen en paz.

Cerca de allí, una «zona recreativa» recien pintada de blanco brillante con un gigantesco cartel en letras doradas, añade una nota discordante al paisaje. Fue construida hace dos años por Doğu Biga, el subcontratista local de Alamos. El informe de impacto ambiental obligaba a la empresa a reunirse y a consultar a los residentes del pueblo.

Mehmet Sezgin, jefe del poblado, que luce una gorra conmemorativa del intento de golpe de Estado de 2016 en Turquía, explica que un representante de Doğu Biga va por los pueblos para informarse de sus necesidades.

«Han traído un poco de ayuda al pueblo. Cuando necesitamos algo, ellos echan una mano», dice Sezgin. «Quien quiere un empleo, consigue uno».

Otro hombre afirma que gana 3.000 liras (unos 480 euros) al mes, un buen salario para esta región, y que disfruta también de seguro médico. Los lugareños que no trabajan para Alamos como choferes o perforadores son todos agricultores. Los tiempos han sido muy duros últimamente, desde que la lira turca perdió más de un tercio de su valor y acarreó un encarecimiento de las importaciones agrícolas, entre ellas los fertilizantes.

RESUMEN DE NOTICIAS DESDE LAS RADIOS DE LA RED DE LA DIVERSIDAD

Por: Pablo Medina-Yembatirenda/Tarija Abya Yala-Patria Grande En Abya Yala-Patria Grande, espacio de noticias internacionales de la revista “El hueco en el muro”, de las emisoras de la Red de la Diversidad, nos adentramos a “una propuesta pedagógica para cambiar el mundo”: La Educación Popular Ambiental como campo de acción para la transformación social. Lo haremos...

RESIGNIFICAR, RECONFIGURAR Y REHABITAR LAS CIUDADES: LOS TERRITORIOS URBANOS DE INICIOS DE SIGLO

Por: Mario Rodríguez Ibáñez

Foto: Benoit Lorent y Julie Guiches

“Para encontrarse, primero hay que tener el coraje de perderse”

Este grafiti trazado a la rápida en una calle de la ciudad de La Paz expresa, en gran parte, las subjetividades que están brotando en el tejido organizativo urbano y que hoy podemos denominar alternativo en y sobre las ciudades en América Latina o el Abya Yala. Se trata de experiencias, luchas y debates que retoman los procesos del siglo pasado, pero en el escenario contemporáneo los desbordan resignificando, reconfigurando y rehabitando las ciudades desde otros sentidos y convivencias diferentes a los que se naturalizaron como el “modo de vida urbano”, el de la aceleración de la vida y el sobreconsumo en el horizonte del progreso y desarrollo modernista capitalista, que convive profundamente enraizado en su carácter colonial, patriarcal y señorial que marcó el nacimiento de nuestras principales ciudades durante la colonia y que hasta hoy siguen siendo pilares claves de sus características. Esa noción de ciudad se posicionó como el destino único e inevitable para tener un modo de vida urbano junto a un imaginario de que allí, en esa ciudad dominante, está el territorio del éxito, de la civilización y del progreso. El campo y la vida rural (indígena) es para esa noción, el sinónimo del atraso y el fracaso, de la ignorancia y lo que hay que dejar. Las alternativas que van brotando a esa noción dominante de la ciudad se alimentan de las luchas del siglo XX por la igualdad, signadas por nociones como la inclusión, el acceso, los derechos a esa ciudad existente pero que fue negada, salvo en sus contornos de marginalidad y precariedad, a las mayorías pobres. Pero hoy, muchas de esas alternativas que van brotando no se quedan ahí, se dejan perder de ese “modo de vida urbano” que se naturalizó como el destino inevitable y único de vivir en la ciudad y desbordan el mismo para buscar reencontrarse en las prácticas, convivencias y experiencias que también habitan la ciudad pero desde otros horizontes políticos, culturales y civilizatorios y que cuestionan a la ciudad dominante para habitarla de otras maneras ya existentes en los cotidianos pero todavía subordinadas, invisibilizadas y arrinconadas, pero cada vez más capaces de disputar los sentidos y los modos de convivir las ciudades.

Los tránsitos entre finales del siglo XX e inicios del siglo XXI nos han colocado un escenario en el que emerge un debate sobre los límites del modelo civilizatorio del desarrollo moderno occidental, materializado principalmente en el capitalismo en sus distintas versiones, pero también en los socialismos del siglo anterior (y cada vez más en los de este siglo que no pueden salir del ese horizonte del desarrollismo a partir del extractivismo y la primarización de nuestras economías). Podríamos señalar que como nunca en la historia de América Latina o del Abya Yala, las crisis que vivimos en nuestros países juntaron simultáneamente varias dimensiones que, con diversas intensidades y formas complejas en cada país, especialmente en aquellos en los que emergieron gobiernos de cambio como en Venezuela, Bolivia y Ecuador, dieron una característica peculiar en nuestra historia al momento político que vivimos. Junto a la crisis cíclica del sistema político y del modelo estatal, especialmente expresado en su modelo económico neoliberal, el fin del siglo XX nos escenificó el surgimiento de al menos otras dos crisis más profundas de sentido. La primera, la crisis del estado colonial que más allá de nuestras independencias se mantuvo como una forma monocultural (de destino y sentido único) de organizar nuestros países (y también las ciudades) y eso significaba que nuestra historia se edificó a costa de las grandes mayorías que aportaban la diversidad y pluralidad (pueblos indígenas y de origen afro principalmente, pero también mujeres y jóvenes) y en beneficio de élites pequeñas, señoriales, que imitaban el sentido civilizatorio mundializado del desarrollo modernista occidental, centralmente capitalista, como el destino único del mundo. Pero no solo se puso en cuestionamiento el carácter colonial de nuestros países, sino también ese horizonte civilizatorio dominante en el mundo, incluso en los países “desarrollados” (es esta lógica dominante), que usufructúan del beneficio de ese sistema mundo emergido de la hegemonía de su propio modelo civilizatorio. Sin entrar en detalles, asistimos hoy a una crisis de ese horizonte civilizatorio que ha llevado, entre otros, a límites ecológicos y de continuidad de la vida en el planeta. Estas crisis más complejas y profundas que otras del siglo XX, han cuestionado lo existente. Ya no alcanza acceder lo que se nos negó a las grandes mayorías oprimidas y explotadas, sino hay que resignificar eso existente y reencontrarse en otros modos de vida, en otros sentidos del Estado y en otros horizontes civilizatorios, que incluso ya no aparecen como modelos, sino que se crían desde la diversidad y pluralidad. Al cuestionarse el todo, también se cuestiona lo que se naturalizó como “modo de vida urbano” y como sentido de ciudad; al menos brotan las necesidades de perderse para encontrase de otras maneras, y eso se siente en varias de las emergentes experiencias alternativas urbanas.

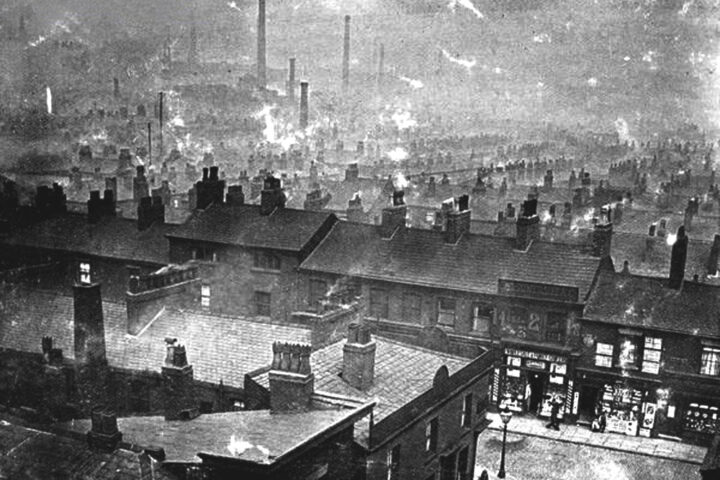

CIUDAD – INDUSTRIALIZACIÓN – MODERNIDAD: UNA HISTORIA A LA BOLIVIANA TERCERA PARTE – SE NOS VINIERON LOS CHINOS

Por: Elmer Peña y Lillo/Yembatirenda-Tarija

Nada es perfecto, la vida es una paradoja; la campeante “globalización occidental” era fatalmente desinflada por dos flancos, que a su manera negaban la universalidad de ombligo planteada por la visión hegemónica del capital de occidente. El 1ro. de Enero de 1994 se inicia la sublevación zapatista en Chiapas – México, simbólicamente oponiéndose a la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio y reivindicando la vigencia de la diversidad cultural y su oposición radical a la “hidra capitalista”; mientras el 10 de Noviembre de 2001 se aprobaba el ingreso de China en la Organización Mundial del Comercio (OMC), demostrando que las reformas iniciadas en los años 80 por Deng Xiaoping habían madurado lo suficiente y la China estaba lista para disputar su presencia económica en el mundo, bajo las reglas establecidas por el capital internacional. Elmer Peña y Lillo

Estos hechos convergen de forma singular en Latinoamérica al iniciarse el siglo XXI, por una parte la insurgencia indígena zapatista, hace sintonía con el debate político que estaba madurando desde los años ochenta en las organizaciones campesinas de Ecuador, Bolivia con ese criterio de superar el trauma discriminatorio social que les negaba la posibilidad de participación política efectiva como ser “nacional”, mientras que los movimientos de Brasil, Paraguay y Colombia se asentaba en el cuestionamiento al latifundio y su expresión en las condiciones de marginalidad en que viven sea en el campo o la ciudad como expulsados; estos actores se hacen eje de aglutinamiento con otros sectores, conformando grandes conglomerados sociales interpelatorios de los regímenes de gobierno denominados “neoliberales”, defenestrándolos e instaurando los regímenes conocidos como gobiernos “progresistas”

“LA VIDA ES LINDA”, ESA HERMOSA CUECA DE NILO SORUCO (6 VERSIONES)

Por: Radio Wayna Tambo/El Alto-La Paz

Este gran músico popular tarijeño nacido en 1.927 y fallecido el año 2.004, es sin duda uno de los más prolijos compositores y una voz que expresa la música popular y campesina del valle central de Tarija y de las luchas del pueblo boliviano. El gran poeta tarijeño Oscar Alfaro lo incorporó a la militancia comunista tempranamente. Nilo fue maestro de profesión, músico de gusto y militante de convicción.

Empezó tempranamente en la música componiendo su primera cueca ¨A las orillas del Guadalquivir¨ a la edad de 13 años. En la segunda mitad de la década de 1.967 se incorporó a la agrupación legendaria de Tarija “Los Montoneros de Méndez”, grupo que había nacido un año antes y que integraban grandes músicos, la mayoría maestros rurales, y militantes comprometidos como Hugo Monzón, Luis Aldana y Ciscar Gálvez. Además de maravillosos discos junto a los Montoneros de Méndez, Nilo grabo varios otros como solista.

Su militancia con el pueblo y su cargo como dirigente sindical del magisterio le llevaron a sufrir la represión, la encarcelación, la tortura y el exilio durante la dictadura de Hugo Banzer Suárez en la década de 1.970. En la cárcel compuso una de sus cuecas más famosas llamada ¨La vida es linda¨. Él recordaba que su hija lo iba a visitar y en uno de esos encuentros ella le contó la historia de una amiga que estaba sufriendo a causa de un amor roto. En medio del dolor del confinamiento y la encarcelación, la vida le brotaba tercamente por los poros, e inspirado en esa historia de amor quebrado y al sentir que a pesar de todo la vida es linda, compuso ésta que es una de las mejores cuecas de la historia de Bolivia. Luego tuvo que salir fuera de Bolivia y fue exiliado en Venezuela, instalado en la ciudad de Caracas. Allí durante el exilio fue donde compuso varios de sus más famosos temas musicales como "Ya la pagarán", “Duraznero”, “Instantánea”, y en particular una cueca llamada "La Caraqueña" misma que se convirtió en una especie de himno de la resistencia identificando a los que estaban fuera de la patria. Al terminar el exilio y la dictadura retornó nuevamente a Bolivia.