Por: Por Paloma Gutiérrez León (Colectivo Amuyt’aña) Somos mujeres y hombres somos tierra y semilla. Tierra que piensa y late, semilla que brota vida. Somos ciclos ancestrales, reproducidos y regenerados Somos lo de antes y lo de ahora. Somos el devenir y el porvenir. Somos pueblos dignos violentados y sojuzgados, que se saben colonizados...

Categoría: Noticias

RADIO SERIE “LA FERIA”: CAPÍTULOS 6 AL 10

Por: Wayna Tambo Doña Asunta, la Rosa, Don Rosendo o el Chino son personajes cotidianos de la Feria, de esa bordea el espacio de Wayna Tambo. Recogimos esas historias, esos personajes y los hicimos una Radio Serie para conversar de diversos temas que nos atañen a nuestra vida. Aquí les entramos los audios de “La...

RESUMEN DE NOTICIAS DESDE LAS RADIOS DE LA RED DE LA DIVERSIDAD

Por: Pablo Medina Yembatirenda-Tarija Abya Yala-Patria Grande En la edición correspondiente te presentamos una ronda de noticias de nuestra Patria Grande, nuestro Abya Yala. Visitamos: Chile: Donde el Gobierno chileno ha aceptado el informe de Human Rights Watch que señala que los carabineros han cometido graves vulneraciones a los DD.HH. durante las protestas, que llevan ya...

Trascender la modernidad capitalista para re-existir Reflexiones sobre derechos, democracia y bienestar en el contexto de las nuevas derechas

Por: Miriam Lang, Horacio Machado Aráoz y Mario Rodríguez Ibáñez

En la actualidad, varios fenómenos de crisis están vinculados. Nunca antes en la historia tantos gobernantes de extrema derecha habían llegado al gobierno mediante elecciones, en las más diversas partes del planeta. Nunca antes tantos millones de personas habían sido desplazadas de sus lugares de origen, por diferentes factores de expulsión. Nunca antes la sociedad humana enfrentó niveles de desigualdad tan escandalosos, o, para reformularlo con las palabras que propone Rita Segato en este libro, nunca antes el mundo ha tenido tan pocos dueños tan poderosos. Nunca antes las condiciones materiales y ecológicas de la vida misma en nuestro planeta estuvieron expuestas a una destrucción tan acelerada.

Al mismo tiempo, el lucro y la lógica empresarial siguen expandiéndose a todos los campos de la vida social: se convierten en lenguaje de valoración (pretendido) único, en la forma predominante de interacción política, y en el sentido final de la existencia para porciones cada vez más amplias de seres humanos. Conductas y posturas de supremacía racial, sexista o religiosa ganan legitimidad y se expanden en el imaginario social de diversas partes del mundo. Asimismo, el orden global que desde la segunda posguerra había generado cierto optimismo y estabilidad, e incluso algunos ensayos antiimperialistas y de no alineación, el llamado multilateralismo, está siendo socavado por afanes de acumulación que precisan rebasar todo tipo de límites anteriormente vigentes. Es socavado también por ciertos personajes, que se construyen como superhéroes masculinos, sobrehumanos, capaces de resolver problemas excepcionales con medidas excepcionales, por encima de toda regla, como Donald Trump, en EE.UU.; Viktor Orbán, en Hungría; Rodrigo Duterte, en Filipinas; Narendra Modi, en la India, y Jair Bolsonaro, en Brasil.

Ante esta situación angustiante, una reacción muy común de corrientes políticas diversas es defender los ‘valores y logros de la modernidad’, o lo que se cree que queda de ellos, contra el avance de diferentes fenómenos experimentados como ‘barbarismos’: los derechos humanos, la democracia, y el contrato social en torno al bienestar. Defenderlos a que no sean desmantelados por los populistas de derecha, por los neofascismos, por los fundamentalismos religiosos autoritarios o los de mercado –todas aquellas expresiones de “las nuevas caras de la derecha” (Traverso, 2018). Por ejemplo, las centroderechas liberales y conservadoras europeas exigen cerrar y militarizar las fronteras frente a la migración desde África o el Oriente Medio, pues, en su percepción, esta viene a amenazar la democracia, la provisión social y la seguridad, ‘sus’ logros que obtuvieron y tienen ‘por derecho propio’. Pero la necesidad de defender el horizonte de derechos, de la democracia y del bienestar también es un sentimiento ampliamente compartido entre personas que se identifican con la emancipación social o con las izquierdas plurales. Muchos luchan para ‘extender’ los beneficios de la modernidad a todas las poblaciones y geografías, sin enfrentar el hecho de que histórica, política y ecológicamente, estos derechos son en realidad privilegios.

El pensamiento decolonial nos advierte que la barbarie que la modernidad quiso dejar afuera le es, en realidad, inherente y constitutiva de su proyecto civilizatorio. Ya a mediados del siglo pasado, el escritor afrocaribeño Aimé Césaire advertía que la empresa de la modernidad se montó prometiendo la civilización y ejerciendo la colonización; colonizando en nombre de la razón, el derecho y el progreso ([1949] 2006). El paisaje desolador que nos presenta este siglo XXI es el epílogo de la trayectoria histórica del proyecto civilizatorio de la modernidad capitalista; la modernidad que se hizo hegemónica. Quienes asumimos el diagnóstico de que estamos asistiendo a una crisis civilizatoria terminal planteamos que lo que hoy nos embarga –a la especie humana y al planeta– no son algunas fallas o fracasos puntuales de esta modernidad, sino su rotundo éxito. El rasgo fundamental de nuestro tiempo es que asistimos al triunfo aplastante de la modernidad, solo que ese triunfo es una tragedia, pues se ha erigido sobre el avasallamiento sistemático de la vida en sí. Esta crisis civilizatoria es también, y decisivamente, una crisis del pensamiento crítico.

Este diagnóstico –pese a la robustez de las evidencias que lo sustentan– sigue siendo marginal, no tanto en el campo de las ideas, sino más bien en el de la política. Incluso personas, grupos y organizaciones políticas que se identifican con el imaginario de la emancipación social siguen pensándola dentro de los moldes de la modernidad; para amplios sectores de izquierda –en particular, los que disputan el campo de la política institucional– la tarea pasa por restablecer el horizonte de derechos, sostener la democracia y recuperar el (estado de) bienestar, profundamente degradados bajo el neoliberalismo y amenazados por las nuevas derechas.

La envergadura de los desafíos resulta por momentos abrumadora. Estamos en un momento en el que efectivamente se pretende arrasar con todo vestigio de lo que la modernidad ofrecía en términos de promesas emancipatorias. Abandonar ahora la defensa de toda la institucionalidad estructurada en torno al estado de derecho significaría muy probablemente acelerar drásticamente la escalada exterminista. Quienes planteamos que los desafíos emancipatorios nos exigen ir más allá de la modernidad y trascender radicalmente sus presupuestos epistémico-políticos para proyectar otros horizontes civilizatorios no desconocemos estos riesgos. No desconocemos la fragilidad, la vulnerabilidad y el carácter todavía embrionario de las alternativas que vemos germinar desde las re-existencias. Aun así, no nos parece posible imaginar en términos realistas horizontes de futuro para la vida humanamente reconocible como tal, si no encaramos en serio, colectivamente, como especie, estos desafíos. La defensa de las instituciones normativas de la modernidad resulta hoy tan necesaria como insuficiente. De ahí la urgencia de plantear una agenda de trascendencia del imaginario moderno por más difícil que sea concretarla. Estas inquietudes dan lugar a este texto, pensado como apenas un aporte para estas búsquedas.

Luego de recordar brevemente, desde una perspectiva decolonial, las bases epistémicas de la modernidad capitalista y el rol del Estado en el sistema-mundo que esta instauró, enfatizaremos en tres paradigmas que constituyen las bases del imaginario positivo de la modernidad, que vuelve a legitimar una y otra vez el espejismo de ‘desarrollo’ en la experiencia latinoamericana: los derechos, la democracia y el estado de bienestar. Exploraremos sus orígenes, las relaciones de dominación y la violencia que les son inherentes, pero también su evolución al calor de luchas pasadas, y en qué medida o en qué condiciones constituyen hoy herramientas válidas para estrategias contra las nuevas derechas y la crisis multidimensional. Finalmente, esbozaremos algunas pistas para trascender esta modernidad tan problemática, que, sin embargo, pretende validez universal.

SENKATA, NO TE MERECEN

Por: Quya Reyna Los pututus suenan… y su sonido trae calma, sólo por un momento. Cuántas bolsas negras habrán comprado ayer y hoy las tías y los tíos para improvisar un moño negro y colgarlo en las puertas de sus casas, en las iglesias, para ponerlo encima de su wiphala, para que el viento recuerde...

TECNOFASCISMO: LOS MECANISMOS DE CONTROL DEL TOTALITARISMO INVERSO

Por: Chellis Glendinning

Vigilancia de llamados telefónicos y correos electrónicos privados. Cámaras que registran cada paso que das. No hay recurso de amparo. Ingreso ilimitado a tus antecedentes financieros. Máquinas electorales que alteran los resultados de elecciones con sólo pulsar un botón. Protestas definidas como terrorismo, Mucha gente espera que la pérdida de derechos civiles que los estadounidenses han sufrido desde los ataques montados por el gobierno de Bush II sea una realidad política que pueda ser invertida mediante la voluntad electoral.

Mecanismos establecidos de poder político son, desde luego, los medios inmediatamente disponibles para intentar el cambio. Nociones de derechos ciudadanos, libertad, y participación democrática son paradigmas convincentes que han apasionado regularmente la bravura de ciudadanos de EE.UU. – y sin embargo el politólogo Sheldon Wolin, quien enseñó la filosofía de la democracia durante cinco décadas, ve el actual predicamento de la hegemonía corporativa gubernamental como algo más endémico.

“Totalitarismo inverso,” lo llama en su reciente “Democracy Incorporated”: “Mentiras al blandir el poder total sin mostrar lo que está haciendo, sin establecer campos de concentración, o imponer uniformidad ideológica, o reprimir por la fuerza a elementos disidentes mientras sigan siendo ineficaces.” Para Wolin, una forma semejante de poder político convierte a EE.UU. “en el escaparate que muestra como la democracia puede ser dirigida sin mostrar que está siendo eliminada.”

Wolin señala correctamente que los orígenes del sistema de gobierno de EE.UU. “nacieron con un prejuicio contra la democracia,” y sin embargo el sistema ha arremetido rápidamente más allá de sus raíces agrarias menos que democráticas para convertirse en una sociedad urbana de masas que, con evidente sabor a 1984, podría ser llamada tecnofascismo. El papel de la tecnología es la parte pasada por alto del acertijo del enigma político contemporáneo.

HOY LA REPRESIÓN FUE EN SENKATA

Hoy la represión fue en senkata, como hace 15 años también se reprimía y mataba a la gente por el gas en este mismo lugar. Hace 15 años fue en contra de un gobierno neoliberal y hoy parece que las consignas no están muy lejos de ello.

Los testimonios de amigos y vecinos de la zona comenzaron a salir desde las diez de la mañana, comentando que los militares habían ingresado en la zona y que se comenzaba a reprimir a la gente que se había atrincherado en la planta de Senkata para no dejar salir gasolina hace ya varios días. ¿El dilema? los autos de la gente de la ciudad de La Paz no pueden andar…. ¿por qué? hay un grupo de personas que piden que sus derechos no sean pisoteados, porque se ha instalado un gobierno neoliberal que ha quemado la whipala, insultado a la gente que la defiende y repudiado a la Pachamama. La gente en la ciudad de El Alto lo sabe, sabe que de permanecer este gobierno, los retrocesos en temas de derechos humanos serían radicales, como lo están siendo cada día que pasa con ellxs dentro de Palacio.

Entonces no podía quedarme sin ver lo que estaba sucediendo en Senkata, junto a compañerxs de trabajo y militancia decidimos subir a ver que pasaba.

El recorrido comenzó en la plaza San Francisco donde llegaron varias comunidades de varias provincias de La Paz, que al momento de escuchar que los compañerxs de Senkata estaban siendo agredidos, decidieron replegarse y subir a apoyarlos. Y así lo hicimos nosotros también. Con un celular y una cámara decidimos subir a reportar lo que la gente estaba sientiendo y viendo.

Si, la ciudad de El Alto es una ciudad guerrera, lo es, sí los vecinos no se van a dejar pisotear, no se van a dejar. Agrupados en varias esquinas gritaban sus irrenunciables consignas “Renuncia de Añez” “no más militarización”, “justicia para los muertos”.

Estas consignas y las protestas en torno a la custodia de la planta de gas de Senkata, han sido el perfecto justificativo para que el gobierno de transición otorgue carta libre a los militares para tomar la zona y sacar bala cuando lo necesiten, dejándolos excentos de cualquier responsabilidad por decreto establecido el 14 de noviembre del presente año.

Necesitaba verlo con mis propios ojos. Llegamos hasta la parada del teleférico 6 de marzo dónde ya la tensión se sentía en el ambiente. Cientos de vecinos tomaban las calles haciendo vigilias y reportando los lugares dónde se necesitaba ayuda. Están cabreados sí. Hasta el medio día ya se reportaban tres muertos. Las ambulancias pasan corriendo y los vecinos las detienen “Revisen”, “Pidan nombres” gritan, y así lo hacen. No dejarán pasar nada que parezca sospechoso. Tomamos testimonios de la gente “Queremos la renuncia de Añez” gritan, hablan en aymara y varias mujeres llaman a las mujeres de El Alto a salir a defender a su pueblo.

Entre la gente se va pasando la voz de lo que ocurre en otros puntos de la ciudad de El Alto dónde se necesita ayuda. Los vecinos están ahí para reforzarlos. Nadie tiene armas de fuego, nadie porta armas corto punzantes. Se defienden con piedras o palos, algunos tiene hondas y la rabia del pueblo masacrado.

Seguimos caminando y vamos encontrándonos con policías que rodean la zona. Nos miran pasar. Los vecinos siguen la ruta con wawas en los brazos, camino a sus casas. En el trayecto una vecina nos regala jugos “Gracias por ayudarnos a difundir lo que está pasando aquí en Senkata” nos dice. Nadie les paga, ellxs salen por su propia voluntad, por la propia organización barrial y comunitaria que aún existe en esta ciudad indígena.

WAYNA TAMBO EN PASANKERI NORTE ANTOFAGASTA (LA PAZ – 2019): COMUNIDAD Y CONVIVENCIA

Por: Wayna Tambo El Alto/La Paz Desde el año 2018, Wayna Tambo – Red de la Diversidad viene implementando un trabajo de Cultura Viva Comunitaria en la zona de Pasankeri Note Antofagasta, macrodistrito de Cotahuma del municipio de La Paz. Para ello nos tejimos con vecinos y vecinas, con niñas, niños y jóvenes, con la...

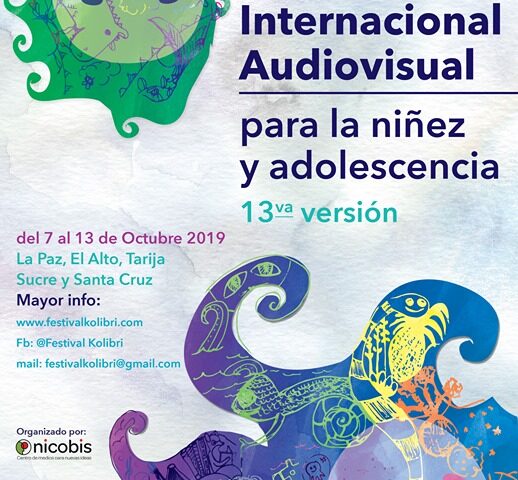

FESTIVAL DE CINE KOLIBRÍ EN TARIJA

Por: Yembatirenda/Tarija Del 7 al 13 de octubre del 2019 se realizó en la ciudad de Tarija el Festival Internacional Audiovisual para la Niñez y Adolescencia Kolibrí, en coordinación con Yembatirenda – Red de la Diversidad y Casa Creart. El festival dio inicio ya en meses anteriores con el desarrollo de talleres de...

RESUMEN DE NOTICIAS DESDE LAS RADIOS DE LA RED DE LA DIVERSIDAD

Por: Pablo Medina Yembatirenda Tarija En esta edición del Muro Duro, conversamos a cerca de lo que viene aconteciendo en El País, un análisis desde diversas miradas de sectores sociales organizados que llevan adelante a resistencia frente a este Golpe de la Ultraderecha Conservadora y Fascista. Una resistencia desde El Glorioso Pueblo Alteño y El...

MANIFIESTO DE LA RED DE LA DIVERSIDAD AL PUEBLO BOLIVIANO

Por: Red de la Diversidad Ante los dolorosos sucesos que se vienen suscitando en nuestro país y en reconocimiento al sacrificio de vidas de hermanos del glorioso pueblo Alteño, Cochabamba, El Trópico Cochabambino, Sucre, Yapacaní/Santa Cruz y a nuestros pueblos originarios fuentes del nacimiento de nuestra Red, manifestamos al pueblo boliviano lo siguiente: Consideramos que...

¿VIENE LA BIBLIA A DESPLAZAR LA PACHAMAMA?

Una lectura diferenciada del resurgimiento de la extrema derecha en Bolivia, de las responsabilidades del gobierno y de las opciones que tienen las fuerzas transformadoras

Entrevista con Mario Rodríguez, El Alto

Mario Rodríguez vive en El Alto, Bolivia, donde forma parte del equipo de Wayna Tambo y de su estación de radio comunitaria. Es integrante de la Red de la Diversidad, de la red latinoamericana de Cultura Viva Comunitaria y del Grupo de Trabajo Permanente sobre Alternativas al Desarrollo.

Mario, hay dos interpretaciones principales que circulan acerca de los sucesos recientes en Bolivia: La una, que también es la oficial de Evo Morales y Álvaro García Linera, afirma que se trata de un golpe cívico-policial. La otra habla de una fiesta de la democracia, que logró triunfar sobre el fraude electoral. ¿Qué comentarios te provocan estas interpretaciones?

Para entender lo que está pasando es importante remontar al referendo del 21 de febrero de 2016 sobre la posibilidad de Evo de postularse una vez más como candidato a presidente en estas elecciones de ahora, en la que una mayoría del electorado le dijo que no, que debería ser el pasado su último mandato. Luego el gobierno activó una serie de mecanismos legales bastante turbios para asegurar su candidatura a pesar de este resultado del referendo, lo que desató en los últimos años una batalla en torno a la legalidad de esta candidatura.

El otro elemento es que a pesar de que nadie cuestiona que Evo Morales obtuvo una mayoría relativa en estas elecciones de octubre, hubo demasiados indicios de manipulación del voto para obtener la diferencia de más del 10% que se requiere en Bolivia para evitar una segunda vuelta, que el gobierno temía perder.

¿Puede ser que ya en 2016 haya habido manipulación del voto?

No se puede descartar del todo esta posibilidad, pero en este entonces el Tribunal Supremo Electoral tenía mucha más independencia, había personas que defendieron mucho eso y que han renunciado a sus puestos desde entonces.

Entonces, estos fueron los dos detonadores principales de un movimiento social en resistencia a la reelección de Evo, que involucró a amplios sectores de la población, con una predominancia de las clases medias en las grandes ciudades del país. Una parte de esta movilización era gente indignada que salió espontáneamente en defensa del voto y contra este aferramiento del gobierno al poder. Pero al mismo tiempo presenciamos otra dinámica, que actuó muy organizadamente en este escenario: la derecha organizada se montó sobre este movimiento espontáneo con una estrategia planificada, y en eso muy posiblemente hubo también asesorías externas, por ejemplo, del gobierno de Estados Unidos.

Desde antes y hasta tres días antes de las elecciones se organizaron en las ciudades Cabildos organizados por Comités Cívicos. Los comités cívicos son organizaciones ligadas a las instituciones de las ciudades generalmente muy ligadas a las derechas. Los cabildos tradicionalmente son convocatorias abiertas a una suerte de asambleas públicas en las que cualquiera puede tomar la palabra, se delibera sobre un asunto y se toman decisiones colectivas. Pero en este caso los cabildos fueron muy diferentes, tenían una agenda con oradores fijos, la gente solo podía aclamar a resoluciones prefabricadas. Los siete partidos opositores estaban presentes ahí, pero la voz cantante la llevó una organización llamada CONADE, formada para estos efectos, que retoma el nombre de la Coordinadora Nacional en Defensa de la Democracia que existió aquí durante la dictadura militar, y plataformas „ciudadanas“ en torno al movimiento Bolivia dijo No que defendía los resultados del referéndum del 2016. En este espectro diverso, el peso mayor estaba ligado a discursos y estructuras amplias de derecha, conviviendo con sectores de izquierdas, de ambientalistas, etc.

Desde estos espacios ya se incitaba a no aceptar ninguna victoria de Evo Morales en las elecciones por venir. Se hablaba de que vivimos en dictadura y que las elecciones son convocadas por el dictador.

Luego, después de las elecciones primero la voz más visible era del candidato opositor Carlos Mesa, que obtuvo entre 36 y 37% de los votos, pidiendo una segunda vuelta. Al cabo de una semana cambio este liderazgo, aparece la figura del presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y se comenzó a pedir anulación de toda la elección y nuevas elecciones sin la participación de Evo Morales. Las demandas se fueron radicalizando, luego ya se pidió la renuncia, y ahora detención y encarcelamiento del presidente, vicepresidente y todo su gabinete.