El programa “Wallunk’as” es una iniciativa de la comunidad “Uywana Wasi”,el cual integra, complementa y da continuidad a las actividades realizadas hacia la afirmación cultural. Esta iniciativa se encuentra en proceso de concreción enfocado en la transmisión de los saberes y practicas comunitarias. Tiene la intención de crear una forma propia y activa como referente...

Categoría: CONTEXTOS URBANOS

GOLPE DE ESTADO Y COYUNTURA ACTUAL Por: Rafael Bautista

Conversamos sobre la coyuntura actual en nuestro país, respecto a temas concretos relacionados a roles y responsabilidades del gobierno con respecto a otras instancias estatales “Caso ascensos Militares”…llegando incluso a una amenaza de cierre de la Asamblea Legislativa Plurinacional, entre otros temas. Analizamos las posibilidades de que esas amenazas se concreten, que tipo de consecuencias...

¿QUÉ HUBIERAS HECHO TÚ? Por: Sebastián Mamani

¿Qué hubieras hecho tú? ¡ea usted! Esperáte un momento, Hablemos juntos. Escuchémonos pues; Que a lo mejor no nos entendemos, Espera… ¿A dónde irán lxs olvidadxs? ¿Lxs rezagadxs de la educación, la justicia y la salud? El delivery no llega hasta sus casas pero sí tu basura. La basura de tu vacuna, ese cartón roto,...

HACIA UN GRAN PACTO ECO-SOCIAL Y ECONÓMICO Por: Maristella Svampa

En la columna Semanal de Maristella Svampa, dando continuidad a sus intervenciones y aportes, conversamos sobre el nuevo Pacto Eco-social, que se puede ir gestando y trabajando no solo desde propuestas de sectores que están buscando alternativas, sino que articulado a movimientos sociales, organizaciones sociales. Esta intervención esta relaciona a una propuesta elaborada de manera...

LUGAR DEL ESTADO Y LA PANDEMIA Por: Emiliano Terán Mantovani

Conversamos con Emiliano Terán Mantovani desde Caracas Venezuela, profundizamos en un debate que nos ayuden a nuestras reflexiones, nuestras posiciones respecto al momento de crisis sanitaria. Un debate más profundo sobre la crisis civilizatoria y otros temas, por ejemplo; la relación con el estado, en este escenario, pero también un debate sobre el estado más...

EDUCACIÓN SOBERANA Y SOBERANÍA DIGITAL (PRIMERA PARTE) Por: Elena Peña y Lillo – Yembatirenda

En las primeras semanas de la cuarentena descubrí Zoom; era la aplicación que una de mis docentes utilizaría como plataforma para continuar con las clases de la universidad vía online. Antes, nos había mandado un par de cuestionarios vía Gmail. Esa parte de la estrategia me gustó: sólo tenía que poner el despertador a las...

LA PANDEMIA DE COVID 19 EVIDENCIA LA CRISIS QUE PASAN FAMILIAS ENTERAS QUE VIVEN EN INQUILINATO. Por: Aniceto Hinojosa OINCO

Les compartimos una nota sobre la huelga de hambre desalojada de dirigentes de la Organización de Inquilinos de Cochabamba, (OINCO), y la grave situación que están atravesando personas que no tienen vivienda propia y que deben pagar alquileres de sus domicilios, y que la acatar la cuarentena no han podido trabajar para reunir el monto...

NO SON HÉROES! Por: Quya Reyna

Un concepto sobre el típico héroe, quizá el más subjetivo (porque se entienden muchas cosas de esta palabra), podría ser: una persona que tiene mucho valor, quizá alguien que no tiene miedo o que para algunos puede significar que tiene súper poderes o virtudes o ha hecho hazañas para lograr algo o no sé… algo...

CRISIS ECONÓMICA Y RENTA BÁSICA UNIVERSAL por: Maristella Svampa

Tenemos nuevamente una conversación de análisis con nuestra hermana Maristella Svampa, debatimos sobre alternativas, posibilidades y salidas a esta crisis múltiple que estamos enfrentando en el Mundo, pero más allá del mismo. Conversaremos con Maristella, sobre la crisis económica que esta acompañando a esta crisis sanitaria y un debate sobre lo que algunxs llaman la...

EL TEJIDO SOCIAL ORGANIZADO: UN FORTÍN PARA RESISTIR Y REEXISTIR A LA PANDEMIA Por Paloma Gutiérrez-León

El confinamiento, el temor al otro, la impotencia, el hambre y el olor a muerte parecen características propias de la guerra; sin embargo, hoy, aunque la contienda bélica no sea nuestro contexto actual, gran parte del planeta Tierra está atravesando un cotidiano marcado por esas características. La invasión de un microorganismo denominado Covid-19 está colocando...

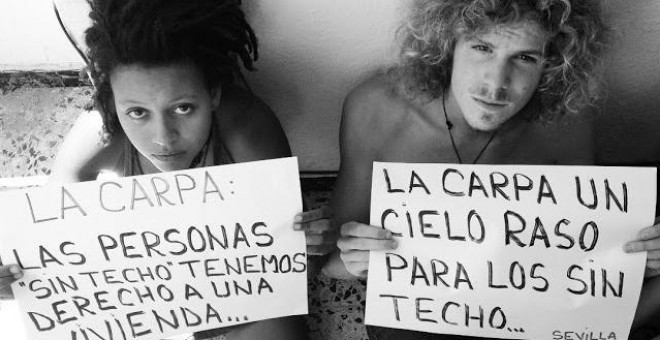

FRAN LORES (HOGAR SÍ): «CUANDO TODO ESTO ACABE, SERÁ EL MOMENTO DE DEJAR DE VER EL SINHOGARISMO COMO UN PROBLEMA A GESTIONAR Y ENTENDERLO COMO UN FENÓMENO ESTRUCTURAL A SOLUCIONAR». Por: Ricard Jiménez

La crisis actual, que sin duda no es meramente una cuestión vírica, ha traído a primera plana las costuras de un sistema inhumano. Los parches han sido el recurso recurrente para maquillar modelos de gestión fallidos sobre problemáticas diversas. Todo aquello que no ha sido rentable ha sido visto de reojo, y ahora nos llevamos...

ARGENTINA: CRISIS SANITARIA Y ECONOMÍAS POPULARES por: Verónica Gago

En nuestro acompañamiento a lo que se viene viviendo desde nuestra región, pero también en el continente en este escenario de crisis sanitaria lo cual nos conduce a unos debates más profundos sobre nuestros modos de vida; por lo que estamos tratando de conversar con personas diversas desde distintos lugares del continente. Por ello hoy...