Por: Mario Rodríguez Ibáñez

Foto: Benoit Lorent y Julie Guiches

“Para encontrarse, primero hay que tener el coraje de perderse”

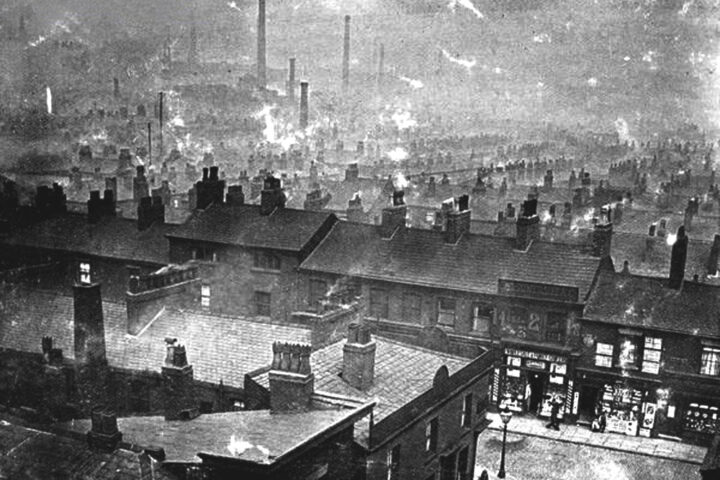

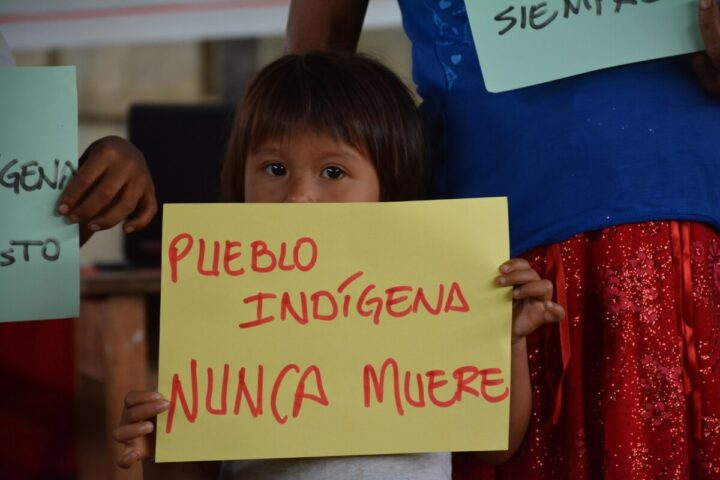

Este grafiti trazado a la rápida en una calle de la ciudad de La Paz expresa, en gran parte, las subjetividades que están brotando en el tejido organizativo urbano y que hoy podemos denominar alternativo en y sobre las ciudades en América Latina o el Abya Yala. Se trata de experiencias, luchas y debates que retoman los procesos del siglo pasado, pero en el escenario contemporáneo los desbordan resignificando, reconfigurando y rehabitando las ciudades desde otros sentidos y convivencias diferentes a los que se naturalizaron como el “modo de vida urbano”, el de la aceleración de la vida y el sobreconsumo en el horizonte del progreso y desarrollo modernista capitalista, que convive profundamente enraizado en su carácter colonial, patriarcal y señorial que marcó el nacimiento de nuestras principales ciudades durante la colonia y que hasta hoy siguen siendo pilares claves de sus características. Esa noción de ciudad se posicionó como el destino único e inevitable para tener un modo de vida urbano junto a un imaginario de que allí, en esa ciudad dominante, está el territorio del éxito, de la civilización y del progreso. El campo y la vida rural (indígena) es para esa noción, el sinónimo del atraso y el fracaso, de la ignorancia y lo que hay que dejar. Las alternativas que van brotando a esa noción dominante de la ciudad se alimentan de las luchas del siglo XX por la igualdad, signadas por nociones como la inclusión, el acceso, los derechos a esa ciudad existente pero que fue negada, salvo en sus contornos de marginalidad y precariedad, a las mayorías pobres. Pero hoy, muchas de esas alternativas que van brotando no se quedan ahí, se dejan perder de ese “modo de vida urbano” que se naturalizó como el destino inevitable y único de vivir en la ciudad y desbordan el mismo para buscar reencontrarse en las prácticas, convivencias y experiencias que también habitan la ciudad pero desde otros horizontes políticos, culturales y civilizatorios y que cuestionan a la ciudad dominante para habitarla de otras maneras ya existentes en los cotidianos pero todavía subordinadas, invisibilizadas y arrinconadas, pero cada vez más capaces de disputar los sentidos y los modos de convivir las ciudades.

Los tránsitos entre finales del siglo XX e inicios del siglo XXI nos han colocado un escenario en el que emerge un debate sobre los límites del modelo civilizatorio del desarrollo moderno occidental, materializado principalmente en el capitalismo en sus distintas versiones, pero también en los socialismos del siglo anterior (y cada vez más en los de este siglo que no pueden salir del ese horizonte del desarrollismo a partir del extractivismo y la primarización de nuestras economías). Podríamos señalar que como nunca en la historia de América Latina o del Abya Yala, las crisis que vivimos en nuestros países juntaron simultáneamente varias dimensiones que, con diversas intensidades y formas complejas en cada país, especialmente en aquellos en los que emergieron gobiernos de cambio como en Venezuela, Bolivia y Ecuador, dieron una característica peculiar en nuestra historia al momento político que vivimos. Junto a la crisis cíclica del sistema político y del modelo estatal, especialmente expresado en su modelo económico neoliberal, el fin del siglo XX nos escenificó el surgimiento de al menos otras dos crisis más profundas de sentido. La primera, la crisis del estado colonial que más allá de nuestras independencias se mantuvo como una forma monocultural (de destino y sentido único) de organizar nuestros países (y también las ciudades) y eso significaba que nuestra historia se edificó a costa de las grandes mayorías que aportaban la diversidad y pluralidad (pueblos indígenas y de origen afro principalmente, pero también mujeres y jóvenes) y en beneficio de élites pequeñas, señoriales, que imitaban el sentido civilizatorio mundializado del desarrollo modernista occidental, centralmente capitalista, como el destino único del mundo. Pero no solo se puso en cuestionamiento el carácter colonial de nuestros países, sino también ese horizonte civilizatorio dominante en el mundo, incluso en los países “desarrollados” (es esta lógica dominante), que usufructúan del beneficio de ese sistema mundo emergido de la hegemonía de su propio modelo civilizatorio. Sin entrar en detalles, asistimos hoy a una crisis de ese horizonte civilizatorio que ha llevado, entre otros, a límites ecológicos y de continuidad de la vida en el planeta. Estas crisis más complejas y profundas que otras del siglo XX, han cuestionado lo existente. Ya no alcanza acceder lo que se nos negó a las grandes mayorías oprimidas y explotadas, sino hay que resignificar eso existente y reencontrarse en otros modos de vida, en otros sentidos del Estado y en otros horizontes civilizatorios, que incluso ya no aparecen como modelos, sino que se crían desde la diversidad y pluralidad. Al cuestionarse el todo, también se cuestiona lo que se naturalizó como “modo de vida urbano” y como sentido de ciudad; al menos brotan las necesidades de perderse para encontrase de otras maneras, y eso se siente en varias de las emergentes experiencias alternativas urbanas.