WAYNA TAMBO EN PASANKERI NORTE ANTOFAGASTA (LA PAZ – 2019): COMUNIDAD Y CONVIVENCIA

Por: Wayna Tambo El Alto/La Paz Desde el año 2018, Wayna Tambo – Red de la Diversidad viene implementando un trabajo de Cultura Viva Comunitaria en la zona de Pasankeri Note Antofagasta, macrodistrito de Cotahuma del municipio de La Paz. Para ello nos tejimos con vecinos y vecinas, con niñas, niños y jóvenes, con la...

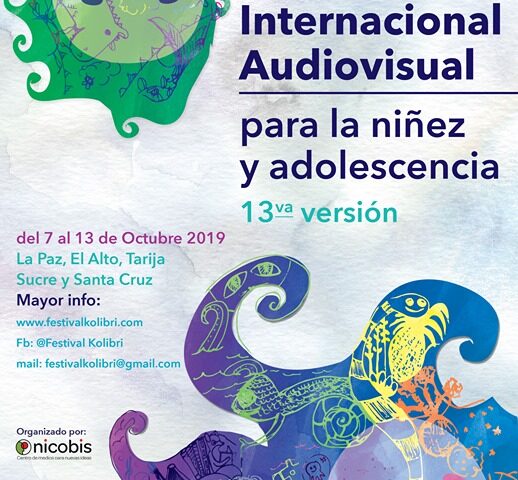

FESTIVAL DE CINE KOLIBRÍ EN TARIJA

Por: Yembatirenda/Tarija Del 7 al 13 de octubre del 2019 se realizó en la ciudad de Tarija el Festival Internacional Audiovisual para la Niñez y Adolescencia Kolibrí, en coordinación con Yembatirenda – Red de la Diversidad y Casa Creart. El festival dio inicio ya en meses anteriores con el desarrollo de talleres de...

RESUMEN DE NOTICIAS DESDE LAS RADIOS DE LA RED DE LA DIVERSIDAD

Por: Pablo Medina Yembatirenda Tarija En esta edición del Muro Duro, conversamos a cerca de lo que viene aconteciendo en El País, un análisis desde diversas miradas de sectores sociales organizados que llevan adelante a resistencia frente a este Golpe de la Ultraderecha Conservadora y Fascista. Una resistencia desde El Glorioso Pueblo Alteño y El...

MANIFIESTO DE LA RED DE LA DIVERSIDAD AL PUEBLO BOLIVIANO

Por: Red de la Diversidad Ante los dolorosos sucesos que se vienen suscitando en nuestro país y en reconocimiento al sacrificio de vidas de hermanos del glorioso pueblo Alteño, Cochabamba, El Trópico Cochabambino, Sucre, Yapacaní/Santa Cruz y a nuestros pueblos originarios fuentes del nacimiento de nuestra Red, manifestamos al pueblo boliviano lo siguiente: Consideramos que...

¿VIENE LA BIBLIA A DESPLAZAR LA PACHAMAMA?

Una lectura diferenciada del resurgimiento de la extrema derecha en Bolivia, de las responsabilidades del gobierno y de las opciones que tienen las fuerzas transformadoras

Entrevista con Mario Rodríguez, El Alto

Mario Rodríguez vive en El Alto, Bolivia, donde forma parte del equipo de Wayna Tambo y de su estación de radio comunitaria. Es integrante de la Red de la Diversidad, de la red latinoamericana de Cultura Viva Comunitaria y del Grupo de Trabajo Permanente sobre Alternativas al Desarrollo.

Mario, hay dos interpretaciones principales que circulan acerca de los sucesos recientes en Bolivia: La una, que también es la oficial de Evo Morales y Álvaro García Linera, afirma que se trata de un golpe cívico-policial. La otra habla de una fiesta de la democracia, que logró triunfar sobre el fraude electoral. ¿Qué comentarios te provocan estas interpretaciones?

Para entender lo que está pasando es importante remontar al referendo del 21 de febrero de 2016 sobre la posibilidad de Evo de postularse una vez más como candidato a presidente en estas elecciones de ahora, en la que una mayoría del electorado le dijo que no, que debería ser el pasado su último mandato. Luego el gobierno activó una serie de mecanismos legales bastante turbios para asegurar su candidatura a pesar de este resultado del referendo, lo que desató en los últimos años una batalla en torno a la legalidad de esta candidatura.

El otro elemento es que a pesar de que nadie cuestiona que Evo Morales obtuvo una mayoría relativa en estas elecciones de octubre, hubo demasiados indicios de manipulación del voto para obtener la diferencia de más del 10% que se requiere en Bolivia para evitar una segunda vuelta, que el gobierno temía perder.

¿Puede ser que ya en 2016 haya habido manipulación del voto?

No se puede descartar del todo esta posibilidad, pero en este entonces el Tribunal Supremo Electoral tenía mucha más independencia, había personas que defendieron mucho eso y que han renunciado a sus puestos desde entonces.

Entonces, estos fueron los dos detonadores principales de un movimiento social en resistencia a la reelección de Evo, que involucró a amplios sectores de la población, con una predominancia de las clases medias en las grandes ciudades del país. Una parte de esta movilización era gente indignada que salió espontáneamente en defensa del voto y contra este aferramiento del gobierno al poder. Pero al mismo tiempo presenciamos otra dinámica, que actuó muy organizadamente en este escenario: la derecha organizada se montó sobre este movimiento espontáneo con una estrategia planificada, y en eso muy posiblemente hubo también asesorías externas, por ejemplo, del gobierno de Estados Unidos.

Desde antes y hasta tres días antes de las elecciones se organizaron en las ciudades Cabildos organizados por Comités Cívicos. Los comités cívicos son organizaciones ligadas a las instituciones de las ciudades generalmente muy ligadas a las derechas. Los cabildos tradicionalmente son convocatorias abiertas a una suerte de asambleas públicas en las que cualquiera puede tomar la palabra, se delibera sobre un asunto y se toman decisiones colectivas. Pero en este caso los cabildos fueron muy diferentes, tenían una agenda con oradores fijos, la gente solo podía aclamar a resoluciones prefabricadas. Los siete partidos opositores estaban presentes ahí, pero la voz cantante la llevó una organización llamada CONADE, formada para estos efectos, que retoma el nombre de la Coordinadora Nacional en Defensa de la Democracia que existió aquí durante la dictadura militar, y plataformas „ciudadanas“ en torno al movimiento Bolivia dijo No que defendía los resultados del referéndum del 2016. En este espectro diverso, el peso mayor estaba ligado a discursos y estructuras amplias de derecha, conviviendo con sectores de izquierdas, de ambientalistas, etc.

Desde estos espacios ya se incitaba a no aceptar ninguna victoria de Evo Morales en las elecciones por venir. Se hablaba de que vivimos en dictadura y que las elecciones son convocadas por el dictador.

Luego, después de las elecciones primero la voz más visible era del candidato opositor Carlos Mesa, que obtuvo entre 36 y 37% de los votos, pidiendo una segunda vuelta. Al cabo de una semana cambio este liderazgo, aparece la figura del presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y se comenzó a pedir anulación de toda la elección y nuevas elecciones sin la participación de Evo Morales. Las demandas se fueron radicalizando, luego ya se pidió la renuncia, y ahora detención y encarcelamiento del presidente, vicepresidente y todo su gabinete.

ISLA PARITI Y BAHÍA DE COHANA: ENTRE LOS DESECHOS URBANOS Y LA ANCESTRALIDAD FECUNDA DE VIDA

Por: Mario Rodríguez Ibáñez

Por aquí se llega a la Bahía de Cohana en el lago menor o Wiñay Marka de nuestra Qutamama, el lago Titikaka. Por este camino también llegamos a la isla de Pariti, uno de los lugares más llenos de historias ancestrales.

Antes de pasar a la isla de Pariti tenemos que llegar a Quehuaya y encontrarnos las construcciones líticas que fueron levantadas entre los años 1000 a 1470 de nuestra era de los asentamientos culturales de los Señoríos Aymaras, se trata de chullpares o enterratorios arqueológicos de Quehuaya, conocidos también como “kalautas” o casas de piedra. En esta zona existen al menos 297 estructuras de piedra entre chullpas y estructuras habitacionales arqueológicas que fueron erigidas en medio de terrazas de cultivo a orillas del lago sagrado, en una superficie aproximada de más de un kilómetro cuadrado, considerado el sitio arqueológico más grande del Periodo Intermedio Tardío que se desarrolló después de la civilización de Tiwanaku.

Muy cerca de la memoria de piedra, tan llena de historia que todavía desconocemos, nos esperan los botes que nos llevarán por un pasaje de totoras hasta la isla Pariti. Los totorales han llenado el espacio donde antes había lago azul y cristalino, señal de que el nivel de las aguas ha descendido aceleradamente los últimos años. Estos canales de totora también nos hablan de la contaminación y también de cómo el lago se defiende tratando de filtrar de manera natural la podredumbre que enviamos desde las ciudades y centros poblados aledaños.

La bahía de Cohana es donde desembocan los ríos Seke y Seco para conformar el río Pallina, que al ingresar a la bahía se convierte en el río Katari. Durante los últimos 30 años, esta cuenca lacustre recibe el arrastre de desechos sólidos generados en las ciudades de El Alto, Viacha y Laja, lo que contamina las aguas de la bahía y afecta a más de 10.000 habitantes de esa región a orillas del lago Titikaka. Nuestras alcantarillas desembocan aquí arrastrando contaminación proveniente de nuestros sobreconsumos urbanos, de los residuos mineros de la cordillera y, OJO con esto, crecientemente del uso exagerado de antibióticos tanto en la ganadería lechera como en el consumo humano. Estos totorales son expresión de esa contaminación y de la crisis climática que está amenazando la existencia de Wiñay Marka o pueblo eterno, es decir del lago menor de nuestra Qutatmama, el Titikaka. De las aguas del lago Titikaka y su evaporación depende un vasto territorio del altiplano boliviano y el sur peruano, se calcula que unos tres millones de personas dependemos de éstas aguas que estamos matando. Estos totorales y las aguas del Titikaka nos hablan de nuestra responsabilidad, de que algo tenemos que hacer y pronto. Es un llamado urgente a la acción de cada persona, de las autoridades de gobiernos en diferentes escalas, pero fundamentalmente es una convocatoria a reconectar de manera equilibrada y respetuosa con la naturaleza.

Tal vez para reconstituir unos modos de vida en comunidad con todas las personas, no solo humanas, sino también con las aguas, los animales, las plantas, los vientos, el cosmos, los ancestros y lo sagrado, necesitamos afinar nuestros oídos, agudizar la vista, sensibilizar el tacto, reabrir la piel a los sentires profundos para escuchar las voces que emanan de nuestra memoria, como la que se conserva en el museo de la isla de Pariti.

En Pariti se encontró una gran riqueza arqueológica que data del año 900 a 1050, parte de la cultura Tiwanaku. La finísima cerámica tiene figuras de animales selváticos como tigres, monos, etc.; algo que hace pensar que este sitio era un centro ceremonial al que acudían los originarios venidos desde otros pueblos ubicados más allá de Los Andes. Se trata de una ofrenda descubierta el año 2004 con más de 400 ceramios de exquisita factura y gran complejidad, todos fragmentados intencionalmente. De los vestigios encontrados sobresale el Señor de los Patos que es una de las piezas más notables de la extraordinaria exposición que se encuentra en exhibición en el museo ubicado en la isla.

ULRICH BRAND: SOBRE EL MODO DE VIDA IMPERIAL

Por: La OLLA sazón pública Las normas de producción y consumo del Norte Global, que han sido formateadas por el capitalismo y finalmente se han generalizado alrededor del mundo, solo pueden mantenerse –aun en la variante moderna «ecologizada»– a costa de la violencia, la destrucción ecológica y el sufrimiento humano. En este mundo globalizado desde...

NUESTRA EXPERIENCIA ANDINA DE APRENDIZAJE NATURAL…Hacia fuera del sistema hasta hacia dentro de nosotros/as mismas

Por: Uywana Wasi

Existe aún muy poco interés en entender como la visión dominante de Progreso y Desarrollo, así como sus solidos pilares patriarcales colonizantes, conducen a todos los crecientes problemas, especialmente el de la destrucción de la naturaleza. Ni hay mucho deseo en explorar como pueden surgir soluciones de los propios contextos locales; especialmente cuando nuestros líderes-autoridades están condicionados a buscar toda respuesta en modelos occidentales.

Las instituciones educativas han entrenado a el hombre comunitario en el individualismo formado en la desconfianza en los otros, preparado en la competición por jerarquías, instruido en la violencia por recursos económicos, armado en el miedo a la subsistencia y perpetuando terror a la escasez. Pero la guerra sigue siendo contra los pobres y analfabetos, mayormente campesinos los cuales la crianza de la diversidad de su entorno les mantuvo lejos de conocer la escasez, y la sabiduría por la subsistencia lejos de la mediocridad de la noción de progreso.

La misma colonización de siempre nos sigue declarando la guerra, y es, como dice Ivan Illich: ‘contra la subsistencia’. Contra todas las formas y sistemas diversos de subsistencia colectiva, atacadas con nuevas necesidades impuestas y saqueando los recursos para mantener a las elites. La destrucción de la subsistencia significa la dependencia de un único sistema global dominante “la empresa mundial del Desarrollo”. El camino hacia el fin de los privilegios podría ser el fin de esta guerra infinita.

RADIONOVELA «DOMITILA, LA REBELDÍA DE LAS MINERAS BOLIVIANAS»

Por: Wayna Tambo-Red de la Diversidad

Domitila Barrios (Llallagua, Potosí, Bolivia 7 de mayo de 1937 - Cochabamba, Bolivia, 12 de marzo de 2012), fue una destacada líder de Comité de Amas de casa Mineras y del feminismo boliviano. En 1952, como esposa de un trabajador minero, fue parte del Comité de Amas de Casa del Distrito Minero Siglo XX. Ya entonces su liderazgo era evidente, lo que la llevó a ser designada Secretaria General de ese organismo. A principios de 1978, Domitila fue convocada para formar parte del segundo piquete de huelguistas que instaló el sacerdote Luis Espinal en predios del periódico Presencia junto con el sacerdote Xavier Albó para apoyar la huelga de hambre que instalaron previamente cuatro mujeres mineras contra la dictadura; y en poco tiempo, más de 1.500 personas se sumaron a la huelga. Con el pasar de las horas, los huelguistas se multiplicaron por miles, y al régimen militar no le quedó otra opción salvo la de claudicar en favor de la democracia.

Ella fue conocida mundialmente por su participación en la Tribuna del Año Internacional de la Mujer, organizada en México en 1975, porque fue la única mujer de la clase trabajadora que asistió a ese evento. También tuvo difusión mundial su libro: “Si me permite hablar. Testimonio de Domitila, una mujer de las minas de Bolivia”, editado por Moema Viezzer y publicado por Siglo XXI de México en 1978, que sintetiza su historia de vida y la lucha de las amas de casa de las minas bolivianas por la democracia y la justicia.

La radionovela “Domitila, la rebeldía de las mineras bolivianas” hace sentir la resistencia de un pueblo que no se doblega y de mujeres que se rebelaron ante el autoritarismo. En sus veinte capítulos esta radionovela nos presenta la vida de la líder minera Domitila Barrios y del Comité́ de Amas de Casa de Siglo XX, luchadoras por la justicia social y política en el contexto de gobiernos dictatoriales.

Con esta producción seguimos fortaleciendo la alianza entre la Fundación Rosa Luxemburg y Radialistas Apasionadas y Apasionados para hacer de la radionovela un lugar de encuentro de voces que traen al presente la memoria viva de luchas fundamentales.

Wayna Tambo - Red de la Diversidad realizó el video que muestra la presentación de la Radionovela en las ciudades de La Paz, Tarija y Cochabamba. Aquí ese emocionante video acompañado de muchas voces históricas de las luchas del pueblo boliviano.

PRETEXTO PARA CONVERSAR: AGUA EMBOTELLADA

Por: Wayna Tambo-El Alto/La Paz ¿Te acuerdas de la crisis del agua en la ciudad de La Paz? ¿Te acuerdas de las miles de personas comprando agua en botellas y bidones para resolver sus necesidades diarias? Uno de los negocios más «rentables» del mundo contemporáneo es el del agua embotellada. Aquí un «Pretexto para Conversar»...