Desde la Red de la Diversidad estamos intentando realizar un acompañamiento conversando sobre esta situación de crisis sanitaria en nuestro país, fuera de este, en el continente y en el mundo…. Estamos recogiendo casi cotidianamente perspectivas desde distintos lugares de nuestro continente en especial, también desde otros, como un pretexto para conversar más allá de...

Categoría: CONTEXTOS URBANOS

BRUNO SGARZINI: «CON LA CRISIS DEL COVID19 EL CHAVISMO HA SALIDO REFORZADO COMO FUERZA SOCIAL COHESIONADA Y ORGANIZADA DE VENEZUELA» Por: Ricard Jiménez

Como viene siendo la norma general, que podría ser ya tradición, ante cualquier fenómeno de movimiento de la estructuración geopolítica e incluso de cualquier ínfimo proceso interno de cualquier país, Venezuela se encuentra en el ojo del huracán de las grandes corporaciones mediáticas. Siempre, obviamente, de forma superficial. Aunque en estos instantes lo superficial roza el más...

EL SUEÑO DE LA PESTE ACERCA DE LA PÉRDIDA DEL ESPACIO PÚBLICO EN TIEMPOS DE ‘DISTANCIAMIENTO SOCIAL’ Por: Tonia Andresen y ozZo Ukumari

“Es siempre útil dar a la gente la sensación de libertad, especialmente cuando no hay libertad” (Coriún Aharonián, 2012) 1. El espacio público es un espacio social, un espacio donde se confluye con el/la y les otrxs y surge el encuentro fortuito. En muchos casos el espacio público se ha convertido en un confinador de...

PRONUNCIAMIENTO DE LA ARTICULACIÓN FEMINISTA APARTIDISTA «Wañuchun Machocracia»

ATENCIÓN HERMANXS, LES COMPARTIMOS EL PRONUNCIAMIENTO DE LA ARTICULACIÓN FEMINISTA APARTIDISTA «Wañuchun Machocracia», conformada por Colectivas e Individualidades AUTÓNOMAS, APARTIDARIAS E INDEPENDIENTES. Nosotras, mujeres diversas con múltiples experiencias y formas de lucha, nos pronunciamos frente a la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19 porque, desde nuestros lugares en el mundo y nuestras miradas plurales, somos...

HOY ME TOCABA SALIR Por: Mayra Paz-Tabla Roja

En el camino me encontré a 2 adultas mayores que estaban buscando una sucursal de un banco, fuimos juntas, una de ellas tenía 78 años y la otra 62, ambas viven solas. Me contaron que se encontraron en el camino y que decidieron acompañarse porque tenían el mismo problema, necesitaban cobrar su renta dignidad hoy,...

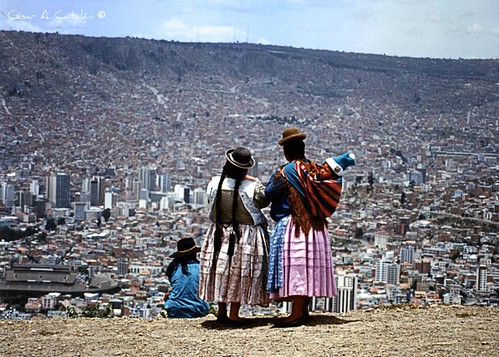

EL ALTO Y EL MORBO RACISTA Por: Quya Reyna

¿Qué es la ignorancia? Seguro que la más certera de las definiciones para muchos podría ser: «persona que ignora algo, no lo comprende o no lo conoce». Hace mucho tiempo he escuchado en mercados, en la calle e incluso en instituciones «académicas» manifestar que una persona es ignorante porque es del campo o del área...

COMUNIDADES URBANAS: TERRITORIOS Y RE EXISTENCIAS (VIDEO LIBRO-PARTE 4 DE 4) Por: Red de la Diversidad

Las comunidades están muy ligadas a lo micro. Pero, lo micro no es lo pequeño. Lo micro desde esta perspectiva hace referencia a una escala en la que se puede abarcar la mayor cantidad de dimensiones de la vida, justamente por ser una escala que abarca poco territorio, pero mucha vida por decirlo de alguna...

COMUNIDADES URBANAS: VIGORIZACIÓN DE LAS FORMAS DE VIDA COMUNITARIAS EN LAS CIUDADE (VIDEO LIBRO-PARTE 3 DE 4)

Por: Red de la Diversidad La pertenencia y el vivir formas comunitarias en las ciudades se vigorizan por varios elementos o factores que encontramos en nuestras conversaciones mientras sistematizábamos este trabajo. Señalemos algunos de esos: a) Una precaución permanente de que no todo lo colectivo y compartido es comunidad. Por ello, no basta generar procesos...

COMUNIDADES URBANAS: COMUNIDADES EN LO URBANO (VIDEO LIBRO-PARTE 1 DE 4)

Por: Red de la Diversidad Las comunidades nos colocan en el desafío de la complementariedad recíproca -tensa a la vez- entre procesos de singularización y de lo común compartido. Entre lo local, su ámbito propio de regeneración, y los tejidos complejos multiescalares. Entre lo territorial concreto y las intersubjetividades que entrelazan afectividades y pertenencias. Entre...

NO SÓLO PARTERA, TAMBIÉN PSICÓLOGA: ANA CHOQUE LLEVA MÁS DE 40 AÑOS EN ESTE OFICIO

Por:Univ. Reyna Maribel Suñagua Copa (Quya)

"Nosotras tenemos que actuar como psicólogas porque hay algunas familias que tienen fuertes problemas: a veces la violencia de sus esposos, de la suegra o de los mismos hijos mayores. Esas depresiones que tienen (las embarazadas), en el parto les complica, trae consecuencias".

Con una sonrisa en el rostro y algunos cabellos que vuelan con el viento, Ana pasa la avenida principal de la zona Villa Adela corriendo. Entre saltos y algunas distracciones, viene hacía mí, para un suave estrechamiento de manos.

— Doña Ana, vamos a una placita para la entrevista.

— Vamos por aquí (me guía)

— ¿Dónde nació usted, doña Ana?

— Cerca al Cementerio de La Paz, pero desde siempre he vivido aquí (El Alto).

— ¿Sus padres también eran de aquí?

— No, mi papá era de Copacabana y mi madre de Luribay.

Caminamos y algunas canas se liberan de su negro cabello. Su sonrisa brilla, no por las diminutas decoraciones de oro que lleva, sino por la calidez que irradia al momento de mostrarse contenta. Al hablarme, salen de sus labios sus 57 años de edad en historias, risas y algunos comentarios de su vida: “siempre vienen a entrevistarme”, cuenta. Y no es de sorprenderse. Ana Choque es una mujer con gran experiencia en la partería y más de una vez ha sido protagonista de algunas notas internacionales.

El sol baña de calor la plaza “Simón Bolívar”, en donde Ana se muestra tímida por un momento al sentarse en una banqueta frente a la Iglesia “Virgen de Copacabana”:

— ¿Cómo creció y en qué contexto?

— Bueno, en sí, mi abuela era partera y mi mamá también era partera, pero no atendía mucho. Mi abuela era la que más atendía. Mi abuela era solitaria y yo era su ayudante, su compañera, desde muy pequeña, desde mis 8 años yo he estado con ella. Ella estaba un poco mal del pie, entonces a mí me manejaba a todo lado para que le acompañe, para que atienda sus partos. A todo lugar me llevaba.

— ¿Tiene hermanos, doña Ana?

— Sí. Nosotros éramos 5 hermanos. Han fallecido y ahora dos estamos.

— ¿Hay alguien más de su familia que se dedica actualmente a este oficio?

— Una de mis sobrinas está realizándose como partera. Pero ninguno más se ha aficionado a este oficio.

— ¿Cómo inició en la partería, Ana? ¿Cuándo decidió dedicarse a esto?

— Bueno, fue una casualidad. Yo era como su ayudante de mi abuela. Entonces, hubo una ocasión, cuando tenía ya mis 15 años, y fueron a buscarle a mi abuela y no estaba. Solita estaba en la casa y se presentó un parto y bien afligidas han venido unas señoras. Como yo siempre le acompañaba a mi abuela, ellas me decían: “¿usted no me lo puede ir a atender? ¿No me lo puedes ir a ver?, por lo menos anda vémela” me decían. “¿Yo que haría?” decía ¿no? y me he puesto nerviosa.

Cuando fui, vi a la señora que estaba revolcándose con dolor. Ya le había reventado el líquido. Entonces he tenido que ayudarle. Ese rato he tenido que acordarme todas las cosas que hacia mi abuela. Entonces todo a mi mente ha venido: cómo atendía, cómo agarraba al bebé, todo.

Siempre también he sido curiosa en las cosas que hacía y mi abuela también me decía “ayúdame a hacer esto”, “esto pásame”, “este otro pásame”. Incluso me hacía bañarle al bebé, aunque más pequeña era yo, más chica era, y casi le hacía caer al bebé, porque era resbaloso. Cada cosa que pasaba, le preguntaba a ella ¿no?: “¿por qué esto así? ¿cómo debo hacer?", por ahí nomás algo pasaba.

EN BOLIVIA: LA ANIQUILADORA MAQUINARIA PATRIARCAL REGISTRA 113 VECES ‘UN ÉL’ MATANDO A ‘UNA ELLA’

Por: Paloma Gutierrez Red de la Diversidad No tenía ni tres años de edad cuando vi que él le clavaba el cuchillo una y otra y otra y otras muchas veces a ella, mi madre. Luego supe que fueron 41 veces que él la acuchilló. Luego, también supe que dos días antes un niño un...

PRETEXTOS PARA CONVERSAR: SEGURIDAD EN COMUNIDAD

Por: Red de la Diversidad Las ciudades aparecen como inseguras, las noticias están llenas de informaciones que nos hacen dar miedo, mucho más si vivimos en los barrios populares. La INSEGURIDAD es uno de los temas centrales en el país y el continente. ¿La solución será más policía y control? ¿O que la vecindad asuma...