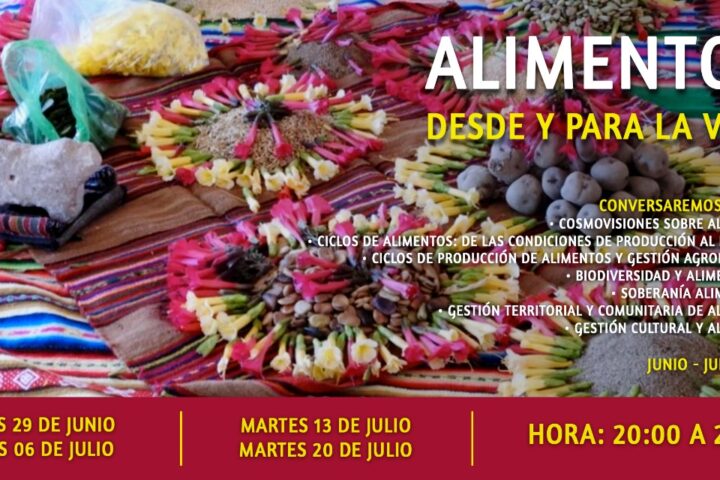

En esta oportunidad la Comunidad de Saberes y Aprendizajes siguiendo el ciclo de Talleres/Encuentros “Alimentos desde y para la Vida” compartimos diferentes conceptualizaciones sobre los ciclos de producción de alimentos y gestión agroforestal donde pudimos conversar con varias y varios compañeros-as sobre los principios de Agroforestería: “Imitar los bosques tropicales, subtropicales, Valles, Llanos, Chaco y...

Categoría: ACTIVIDADES

ALIMENTOS DESDE Y PARA LA VIDA: PRESERVAR NUESTRAS SEMILLAS NATIVAS, ES ALTAMENTE POLÍTICO Por: Gabriela Condori – Carla Barrero.

En este primer encuentro con el que damos inicio al ciclo de Talleres/Encuentros “Alimentos Desde y Para La Vida”, donde compartiremos reflexiones y propuestas desde el trabajo territorial y de intervención concreta proveniente de varias miradas de colectivos, organizaciones, comunidades que ya llevan un camino recorrido dentro la producción y transformación de alimentos con un...

LOS 4 LADOS DEL CÍRCULO: ROCÍO CHUQUIMIA, CÉSAR ANTEZANA Y MARCO ANCASI Por: Mario Rodríguez Ibáñez

Realizamos un nuevo formato de programa transmitido en vivo por la radio y emitido en streaming por face. Se llama “Los 4 lados del círculo”. La idea es juntar a 3 personas del campo de la cultura, por dos horas, conversar sobre diferentes temas al mismo tiempo que se muestra su trabajo (música, literatura, danza,...

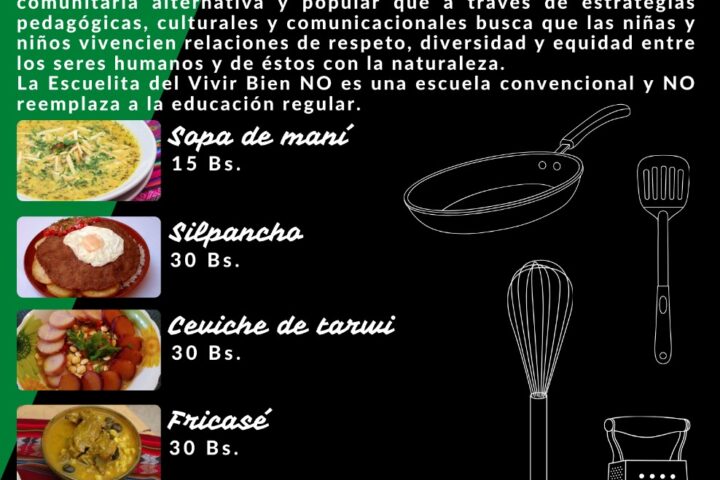

KERMESSE DE LA ESCUELITA DEL VIVIR BIEN HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE UN ESPACIO DE EDUCACIÓN COMUNITARIA ALTERNATIVA Y POPULAR

¿Cómo nace y por qué una Escuelita? Frente a la emergencia y crisis educativa, hace un par de meses atrás, nace la Escuelita del Vivir Bien. Como un espacio de educación comunitaria alternativa y popular que a través de estrategias pedagógicas, culturales y artísticas, busca la vigorización de lo comunitario, vivir bien en relaciones equilibradas...

FLORECIENDO COMO CHACRAS: ASÍ FUE NUESTRA PRIMERA FERIA CULTURAL EN ALTO VILLAR (SUCRE) Por: Mario Rodríguez Ibáñez.

Las ciudades, al menos las fundadas a partir de la invasión europea en nuestro continente, se erigieron como enfrentadas al mundo rural y campesino, como lo opuesto. De un lado el lugar del poder, del progreso, de lo educado y civilizado, de los exitoso. Del otro lado, el atraso, la tierra, el trabajo dura, la...

RUMILLAJTA EN WAYNA TAMBO: 1996 Por: Mario Rodríguez Ibáñez

Seguimos recordando los primeros conciertos realizados en Wayna Tambo después de nuestro nacimiento en enero de 1.995. Uno de los que más recordamos, quienes fuimos parte del equipo en esos primeros años, fue el que protagonizó el grupo boliviano Rumillajta en marzo del año 1.996. Recuerdo muy bien que el pequeño local que teníamos por...

“EN NUESTRO ESTILACHO” Por: Alejandro Canedo

Hola. Soy Alejandro Canedo. Cuentapropista y, como ustedes, un oyente de la radio. Sería el año 2000 o 2001. Yo trabajaba en una pequeña institución metida en eso que llamábamos educación popular. Allí, escuchábamos la wayna, a todo dial. La escuchábamos para tomar ideas útiles en nuestro trabajo, informarnos, entender y sentir las cosas que...

ASÍ CERRAMOS LAS ACTIVIDADES DEL 2.020 EN LA ZONA DE PASANKERI DE LA PAZ, PRONTO RECOMENZAREMOS EL PROCESO Por: Wayna Tambo

Fue el miércoles 16 de diciembre del año pasado, el 2.020. ¡Qué año complicado! Cerrábamos las actividades en la zona de Pasankeri Norte Antofagasta, tercer año de un trabajo de Wayna Tambo y la Red de la Diversidad que va germinando un proceso autónomo, comunitario y territorial. Este año pasado la cosa se complicó por...

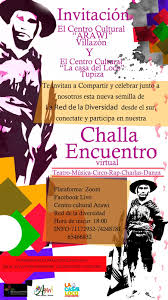

CH’ALLA ENCUENTRO DEL CENTRO CULTURAL ARAWI EN VILLAZÓN… LA RED DE LA DIVERSIDAD SE EXPANDE Por: Centro Cultural Arawi

Compartimos alegrías por los pasos, los hitos que marcan el avance y crecimiento en cuanto a propuestas y espacios de la Red de la Diversidad, este pasado viernes 25 de Septiembre en Villazón al Sur de Bolivia en la frontera con Argentina Ch’allamos el nacimiento del Centro Cultural Arawi, una actividad organizada y realizada por...

LAS FERIAS ITINERANTES DE INTI PHAJSI Y WAYNA TAMBO EN ALTO TACAGUA Y PASANKERI EN LA PAZ Por. Wayna Tambo

Desde el año 2018 Inti Phajsi y Wayna Tambo, en alianza con otras organizaciones del Tejido de Cultura Viva Comunitaria venimos desarrollando acciones sostenidas en el macrodistrito de Cotahuma de la ciudad de La Paz. Ese proceso nos ha permitido ir generando un trabajo sostenido en los barrios de Alto Tacagua, en el entorno de...

ESPACIO DE REDISTRIBUCIÓN Y RECIPROCIDAD Por: Jazmín Quisbert Illanes

El Qhatu del Wayna Tambo es un espacio de encuentro para el canje, el trueque y otras economías de reciprocidad y redistribución, ubicada en la ciudad de El Alto, en plena feria de Villa Dolores (“Villa Colores” como le nombro nuestra compañera Mauge Galarreta). Nos sumamos a la feria de Villa Dolores, porque nos sentimos...

NIÑAS Y NIÑOS NOS CUENTAN CUENTOS SOBRE “LOS ALIMENTOS DE MI TIERRA” Por: Madela Pacheco

El colectivo sipas tambo parte de la red de la diversidad, con 11 años de camino en el municipio de Sucre del departamento de Chuquisaca viene trabajando en distintas acciones desde el enfoque de la interculturalidad, pluralidad, educación, comunicación popular con jóvenes, madres comunitarias y las wawas. Es así que en el mes de...