ENCUENTRO NACIONAL DE LA RED DE LA DIVERSIDAD EN TARIJA

Por: Yembatirenda Tarija El pasado 17 y 18 de septiembre del 2019 se realizó en la ciudad de Tarija el 2º Encuentro Nacional de la Red de la Diversidad, con la participación de la Yembatirenda de Tarija, Sipas Tambo de Sucre, Wayna Tambo de El Alto y La Paz, Uywana Wasi de Cochabamba, Buri Tambo...

DERECHO PENAL: ANTECEDENTES, ACTUALIDAD Y PERSPECTIVA PARTE II

Por: Laura Suaznábar Terrazas

6. EL ENDURECIMIENTO DE LAS PENAS Y LA PREVENCIÓN DEL DELITO EN UN ESTADO DE DERECHO

De lo que podemos informarnos por la prensa, podemos interpretar que la más eficaz e inmediata solución política al problema de la inseguridad lo representan propuestas legislativas:

a) la tipificación de nuevos delitos;

b) el aumento de las escalas penales (en su mínimo y en su máximo);

c) la limitación de derechos penitenciarios; y

d) la disminución de la edad de imputabilidad de los menores.

¿Ello será suficiente para disminuir la tasa de criminalidad?

La prevención general que propugnan las leyes no es basta, no es suficiente una ley política de emergencia. Creemos que la cuestión pasa más bien por trabajar sobre las causas de la delincuencia y no sobre sus efectos a los fines preventivos generales.

El delito tiene múltiples causas, y sobre ellas, el Estado debe trabajar responsablemente en busca de su disminución. Atacar las causas y no los efectos con palabras simples y repetidas como educación personal y familiar, igualdad de oportunidades laborales y sociales, generación de empleos genuinos y no subsidios estatales temporales, provisión de recursos humanos y materiales a las fuerzas de seguridad y al Poder Judicial, capacitación profesional y reestructuración ética de sus integrantes pueden -quizás- marcarnos un camino más factible para llegar a disminuir el delito. De ninguna manera, debemos marchar hacia construcciones jurídicas que buscan “proteger” mejor a la sociedad mediante la flexibilización o vulneración de principios clásicos de Derecho Penal y de Derecho Procesal Penal, porque no debemos olvidarnos que en la postura de Jackobs, el mayor riesgo lo representa la incertidumbre de las pautas y el órgano-persona encargado de determinar quien es “el enemigo”. Así la sociedad pueda sentirse protegida dentro del marco que comprende un Estado de Derecho.

“El problema de la inseguridad ciudadana está -más allá de la ‘sensación’ promovida por los medios de prensa-, y no es un problema nuevo”. La solución no debe venir de las directrices de un Derecho Penal de Dos Velocidades o de un Derecho Penal del Enemigo, aunque esta pareciera ser la tendencia mundial y a la que, tal como estamos caminando, difícilmente podamos sustraernos. No existe razón lógica-científica, para que la preocupación obsesiva por una forma de delincuencia condicione la totalidad del sistema penal-procesal-penitenciario. Seguimos creyendo que las leyes penales, deben ser el resultado de un proceso reflexivo y científico, en el que se escuchen a los diferentes sectores de la comunidad. Se debe dejar de generar un Derecho Penal Simbólico, que como está demostrado, empíricamente, de nada sirve.

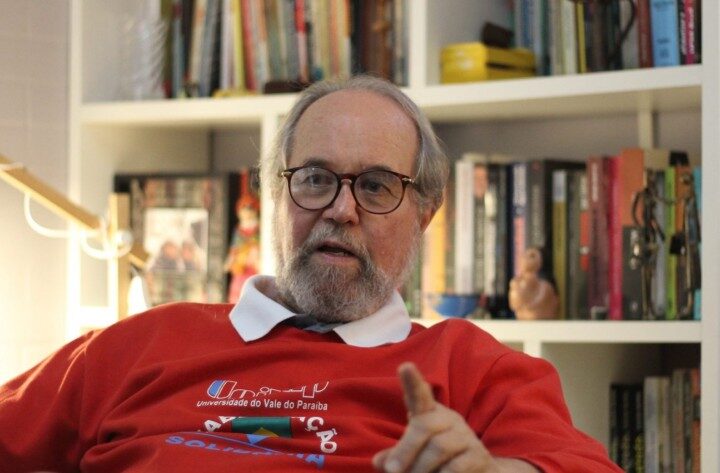

EDUCACIÓN POPULAR CON CARLOS RODRIGUES BRANDÃO

Por: La OLLA, sazón pública Carlos Rodrigues Brandão es un militante de la Educación Popular desde inicios de la década de 1.960. Junto a Paulo Freire y otros educadores de Unicamp, fundó el Centro de Estudios en Educación y Sociedad (CEDES). Profesor, antropólogo y escritor. Magíster en Antropología por la Universidad de Brasilia. Realizó estudios...

OCUPACIÓN NELSON MANDELA DE CAMPINAS (BRASIL): LA LUCHA POR LA VIVIENDA DIGNA

Por: Red de la Diversidad En marzo del año 2017 unas 180 familias ocuparon un terreno baldío en Campinas, estado de San Pablo, en Brasil. Sus rostros, sus manos, sus corazones llevaban consigo montones de esperanzas e ilusiones: contar con un terreno propio donde levantar sus casas. Un año después fueron resituadas en el terreno...

REFLEXIONES DE COMPAÑEROS DE UYWANA WASI

Por: Comunidad Uywana Wasi

Reynaldo

En el área rural la colonización está avanzando rápidamente, esto parece una auto colonización, ya que no es necesario la fuerza de las armas para colonizar como lo hicieron en el pasado, ahora es una fuerza subconsciente de querer en el sistema competitivo de desarrollo, para lograr alcanzar los sueños ajenos que les han metido en la escuela y que les meten subconsciente mente desde sus poderosas armas de destrucción masiva, los medios de comunicación.

Mientras en la ciudad hay gente que se jacta de estar revalorizando la cultura y costumbres ancestrales, en el campo las están olvidando cada vez más. Los tocatiris piensan que por ganar un concurso o festival de música autóctona y a están ayudando a fortalecer nuestra cultura. O cuando realizan una feria comercial de tejidos originarios fomentando su industrialización piensan que están reafirmando nuestra cultura, sin embargo están llevando a un plano más mercantil y de folclore a nuestras costumbres. Cuando en el campo más jóvenes se dejan seducir con las costumbres de la ciudad. Esta ciudad que en vez de profundizar el sentido y sentimiento de las tradiciones, más bien los comercializan y los convierten en shows de todo tipo que terminan distorsionando y aniquilando el verdadero espíritu, fuerza, misteriosidad, energía y deja de ser parte del equilibrio de la naturaleza.

Es triste pensar que todo esto nos lleva a un tiempo espacio donde ya no exista el campo como tal; donde los valores, costumbres, rituales, tradiciones y más se pierdan en la memoria; ¿esta en nuestras manos el evitar esto?, tal vez parece que nos enfrentamos contra un monstruo gigante (llamado globalización), pero la fuerza de nuestros ancestros están con nosotroas, la fuerza de nuestros ancestros y nuestras ancestras están con nosotraos, la fuerza de nuestroas cerros y montañas, cumbres, nuestros apus, achachilas, wakas, apachetas nos acompañaran siempre; la fuerza de nuestras selvas, ríos, lagos, montes, arenales todo y en todo lugar tenemos nuestros protectores y nosotros también debemos protegerlos. La resistencia empieza en uno/a mismo/a.

Munir Fasheh, Palestina

El término “Occidental” no es un término académico o intelectual, y tampoco es geográfico. Para mí, significa dolor, injusticia, destrucción, y enojo dentro mío, e insensibilidad de parte de las instituciones. No es algo abstracto, por el contrario es algo muy concreto y ha estado irrumpiendo mi vida casi por completo. La liga de las Naciones legitimo la ocupación de los británicos en Palestina. Las Naciones Unidas legitimo la ocupación Sionista. La Declaración Universal de los Derechos Humanos nos robó nuestra dignidad. El desarrollo nos robó nuestros recursos. Las agencias de donación extranjera destruyo nuestra habilidad de sobrevivir y funcionar por nosotros mismos. Las ONGs. Están deshilachando el tejido socio-cultural-espiritual de nuestras sociedades. Las Naciones Unidas legitimaron la invasión a Irak en 1990; y la ocupación de Líbano. Tomando a Palestina como un ejemplo, la matanza, la hambruna, y la destrucción en todos los niveles está siendo permitido en Gasa con total apoyo de CADA UNO de los países Occidentales y por grandes organizaciones e instituciones, incluyendo Estados de Naciones Árabes que fueron creadas en la región. Esta colaboración de instituciones (durantes los pasados 500 años) creadas para destruir las comunidades humanas, y transformar el sufrimiento humano en diálogos intelectuales, es lo que el término “Occidental” provoca en mí.

Por muchos años, he cargado el “virus” (la institucionalización de todos los aspectos de la vida humana) y lo desparrame a través de mi trabajo principalmente como profesor de matemáticas y física. He encarnado el Occidente en mis percepciones, concepciones, actitudes, creencias, y comportamientos. Lo he internalizado en mi vida de muchas maneras: he creído que el camino de Occidente era el camino mejor para ser tomado para poder salir adelante; sentí que mi tarea era ayudar a mi gente y a mi país a desarrollarse (¡lo cual proclamaba que yo sabía lo que era bueno para ellos!) Esparcí las semillas de la educación donde sea que trabajaba – hasta que finalmente, durante la primera intifada, decidí que podría no hacer eso y sentirme bien en mi interior. El dolor que sentí me hace pensar sobre Occidente como una enfermedad. Sentí que necesitaba sanarme de lo que había internalizado. Me llevo muchos años, estoy aún luchando. Probablemente esto explica porque luchar contra Occidente es una visión equivocada. Al luchar en contra uno queda contaminado. La necesidad de sanarnos es lo que veo más propio en la gente que ha sido expuesta a materiales dañinos tales como educación, medios de comunicación masiva, comida procesada, etc. Quisiera clarificar algunas cosas; cuando digo Occidente, no me refiero a la gente (es más, yo he estado casado con una mujer Norte Americana por 40 años, obviamente no quiero decir que necesito sanarme de ella!). El Occidente del que me quiero sanar es el encarnado en mis percepciones, concepciones, actitudes, creencias, y comportamientos.

AGUA CONSUMOS URBANOS: UN PRETEXTO PARA CONVERSAR

Por: Wayna Tambo/Red de la Diversidad Les compartimos un nuevo corto de los “Pretextos para Conversar” producido por Wayna Tambo – Red de la Diversidad. En él se comparte una conversación sobre los consumos urbanos de agua, vale la pena verlo y escucharlo, nos provoca un verdadero “pretexto para conversar”.

DERECHO PENAL: ANTECEDENTES, ACTUALIDAD Y PERSPECTIVA PARTE 1

Por: Laura Suaznábar Terrazas

- INTRODUCCIÓN

En el presente ensayo, se hará referencia a lo que es el Derecho Penal Clásico o Modelo Garantista, las Nuevas Tendencias del Derecho Penal o “Moderno” Derecho Penal incluyendo allí al Derecho Penal del Enemigo, y la Expansión del Derecho Penal (con el derecho penal de dos velocidades), concluyendo con una mención a la perspectiva a futuro del derecho penal y la fundamentación Antropológica que este debiera tener. Se expondrá el contenido mencionado haciendo simultáneamente un análisis del autor, debido a que es preocupante la situación del Derecho Penal Contemporáneo, porque el análisis de dicho y su relación con la historia, nos demuestra que desde sus inicios, y a pesar de la existencia de las Garantías en el Derecho Penal Clásico, éste siempre ha servido como instrumento de manifestación de poder llegando a la actualidad con un quebrantamiento descarado de derechos humanos.

2. BIEN JURÍDICO Y SISTEMA PENAL

En la actualidad hay diversas reflexiones en el derecho penal, que señalan la vaguedad en el concepto mismo del bien jurídico y la manipulación de la que puede ser utilizado éste. La esencia del Derecho penal deriva de la protección de bienes jurídicos que el mismo legislador es quien se la otorga, es decir, el concepto normativo de bien jurídico penalmente protegido es una creación artificial propiamente dicha, que puede ser reelaborada, manipulada y pervertida en sus elementos esenciales.

Así vemos una discusión que existe respecto de que bienes jurídicos pueden o deben ser los penalmente protegidos, puesto que existen nuevas tendencias por un lado, donde para algunas es factible la creación de nuevos intereses o bienes jurídicos (expansionismo o en algunos casos intensificación) y para otro sector de la dogmática ya no es necesaria la concepción propia del bien jurídico sino mas bien la vigencia de la norma, asegurando con esto la estabilidad de la misma. Así se hace énfasis en lo que sería el moderno derecho penal y su expansión, donde entre los más notables están: el derecho penal del enemigo y el derecho penal de dos velocidades como expansión del Derecho Penal que posteriormente estaremos desarrollando.

Adentrándonos en la doctrina, Derecho Penal es solo una parte del control social, que en realidad es manejado por el Estado, y además de éste, está inmerso dentro de una sociedad, y su cultura. Por ello, al hablar de Control Social, podemos referirnos, a tres tipos de control: El que no está institucionalizado y no tiene discurso punitivo (así podemos citar a la cultura, familia, educación, valores y principios inmersos en la conciencia colectiva como lo dijera Durkheim); aquel que estando institucionalizado no está dentro de lo que es el sistema jurídico (centros de estudio); como también aquellos que estando institucionalizados tienen discurso punitivo (allí entra el Sistema Penal, con el Derecho PENAL, el procesal penal y el penitenciario), y por ultimo aquellas instituciones que de a poco sin tener como fines explícitos los punitivos, tienen un discurso punitivo inmerso (los manicomnios, los asilos de ancianos).

El Sistema Penal al cual se hace referencia es aquel que está destinado a controlar el delito a través de la norma jurídica penal. Al interior de éste encontramos diferentes tipos de actores que básicamente son representados tanto por la policía (sistema penitenciario), el poder judicial (que ejecuta sentencias judiciales penales “hace cumplir la ley”), el legislativo (que hace las leyes penales) y el Ejecutivo y sus agentes políticos inmersos que básicamente son los que dictan el discurso a los tres ya mencionados para la creación de “ideas” del Sistema Penal. Lamentablemente, los últimos mencionados muchas veces se dejan llevar por lo que es el poder, inmiscuyendo políticas criminales que responden a sus discursos de emergencia para así, ganar más poder del que tienen y además generar “calma” distorsionada entre la gente que no sabe lo que es el Sistema Penal.

RESUMEN DE NOTICIAS DESDE LAS RADIOS DE LA RED DE LA DIVERSIDAD

Por: Pablo Medina Yembatirenda/Tarija Abya Yala-Patria Grande Ecuador estuvo 12 días paralizado en respuesta al paquete de medidas económicas anunciadas por el presidente Lenin moreno a inicios del mes de octubre, estas medidas generaron un gran descontento en la población. Ante esta situación de paro nacional el gobierno ecuatoriano decreto estado excepción y posteriormente toque...

EL MUSEO DEL BARRIO: VILLA DOLORES (EL ALTO)

Por: Wayna Tambo – Red de la Diversidad El Museo del Barrio de Villa Dolores (El Alto), se inauguró en septiembre del 2.019, luego de más de tres meses de trabajo con niñas, niños, vecinas, vecinos, caseras y caseros del barrio que junto al equipo de Wayna Tambo – Red de la Diversidad fueron debatiendo...

ECONOMÍAS POPULARES: UNA CONVERSACIÓN CON JUAN ARBONA Y CARMEN MEDEIROS

Por: La OLLA, sazón pública La OLLA, sazón pública, conversa sobre economías populares con los investigadores Juan Arbona y Carmen Medeiros. ¿Qué son las economías populares? A pesar de los intentos por “oficializarlas” y “formalizarlas”, ¿qué características tienen y cómo se reproducen y amplían? Profundicemos sobre la ocupación del espacio público, sus...