“El sacramento de la Reconciliación es un sacramento de curación. Cuando yo voy a confesarme es para sanarme, curar mi alma, sanar el corazón y algo que hice y no funciona bien”, decía Francisco, el 266 º y actual Papa de la Iglesia católica en 2014. Lo que se dice en el confesionario se queda...

Categoría: TEMAS

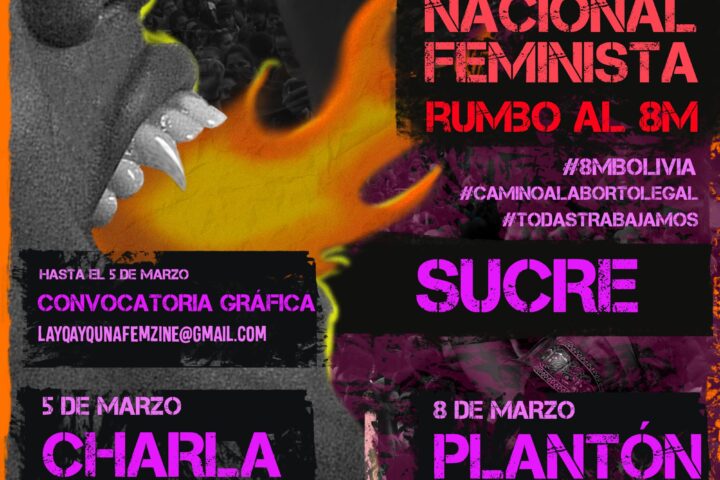

PLANTON 8M. SUCRE DEFENDIENDO DERECHOS. Por: Revista El Hueco en El Muro

Mujeres de diferentes organizaciones, colectivos y activistas independientes de toda Bolivia, salieron a las calles en unidad de acción para mostrar su indignación por el sistema patriarcal que violenta, por las victimas de feminicidio, la explotación laboral, la retardación de la justicia, la defensa de sus derechos, la tierra y la vida; conmemorando el 8...

APRENDIENDO A DIALOGAR Y DEJARNOS CRIAR POR LA TIERRA Por: Comunidad Uywana Wasi

A más de medio año de estar habitando la comunidad de Incahuara en el Municipio de Caranavi, conviviendo y recreándonos desde la vida cotidiana en la comunidad, en aprendizaje constante que proviene de la sabiduría de nuestras wawas. Estamos continuando con el cuidado y recuperación de un cocal viejo, abandonado y cansado por el empleo...

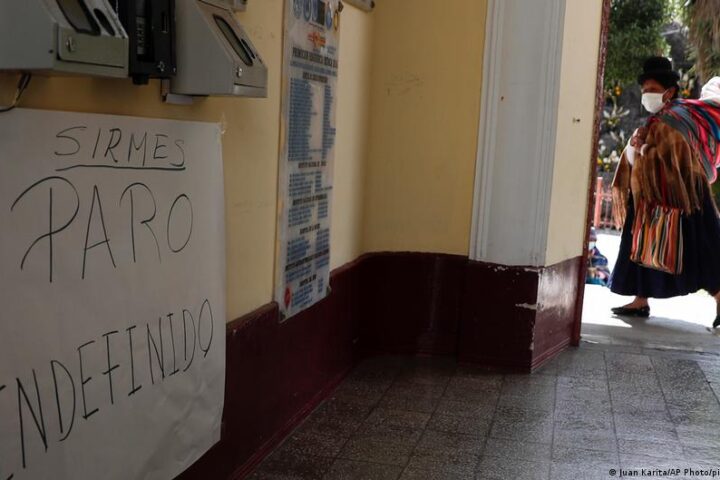

PARO MEDICO CONTRA LA LEY DE EMERGENCIA SANITARIA, APUNTES PARA EL DEBATE. Por: Revista El Hueco en el Muro

El 17 de febrero se promulgo la Ley 1359 de Emergencia Sanitaria tras semanas de negociación entre el ministerio de Salud y el Colegio Médico de Bolivia. El sector señaló que se habían iniciado negociaciones pero que había al menos 3 artículos en los que no existía acuerdo y pese a ello el Gobierno terminó...

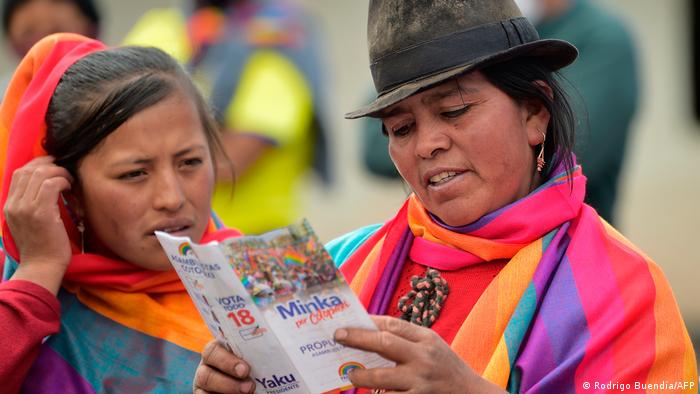

PROCESOS ELECTORAL EN ECUADOR Por: Belén Ceballos y Pablo Ospina

Retomamos el tema de las Elecciones en el país hermano del Ecuador, ya que se viene la segunda vuelta, pero la primera vuelta electoral nos ha dejado una serie de resultados que bien vale la pena profundizar, analizar, comprender; esta es una situación que creemos inédita para el caso ecuatoriano y en ese sentido parece...

DESARROLLO DE LOS CULTIVOS TRANSGÉNICOS EN BOLIVIA Por: Elmer Peña y Lillo

Damos la bienvenida a nuestro hermano Elmer Peña y Lillo, que es parte de la Casa de las Culturas Yembatirenda en Tarija que hace parte de la Red de la Diversidad y el Tejido de Cultura Viva Comunitaria. Elmer hará unos aportes y reflexiones que amplíen nuestras miradas con respecto al tema de los transgénicos...

ARCILLAS COMESTIBLES DEL ALTIPLANO BOLIVIANO Por: Lino Mario HCabrera

La phasa es un mineral montmorillonita, tierra plástica arcillosa pastosa, existente, desde nuestros ancestros en los Andes o en el altiplano. Estudios arqueológicos y antropológicos muestran evidencias de consumo de por lo menos 24 tipos de tierra comestible por parte de los pobladores andinos, con tierras que incluyen un grupo de filosilicatos, otro grupo de...

SITUACIÓN ACTUAL DE BRASIL Por: Verena Glass

En esta oportunidad nos vamos para el Brasil, para encontrarnos con una hermana muy querida que de vez en cuando nos actualiza sobre lo que allá acontece; estamos hablando de Verena Glass periodista, integrante del equipx de la Fundación Rosa Luxemburgo en Brasil. En Brasil nos encontramos atravesando la segunda ola del Corona Virus, las...

LOBO-HOMBRE AULLANDO EN ANDORRA: CAGARSE EN UN INFLUENCER ES CASI UN DERECHO, PERO PROPONER A LA CONTRA CASI UNA OBLIGACIÓN Por: Ricard Jiménez

«Como un sueño de loco sin fin la fortuna se ha reído de ti, sorprendido espiando, el lobo escapa aullando» Los últimos días no cagarse en un ‘influencer’ aullando escapando a Andorra ha parecido ser barbarie, pero no afrontar los recodos que sus actos han dejado abiertos en el discurso de la democracia liberal no...

¿QUEREMOS SER MÁQUINAS? Por: Lucía Amatriain y Magalí Legarralde

El confinamiento como medida preventiva para combatir el Covid-19 tornó imprescindible nuestro desenvolvimiento tecnológico. Ya sea a través de las plataformas virtuales —en el caso de las instituciones educativas— o de las sesiones de terapia online —en el universo psi—, la cuarentena nos encuentra inmersos en el código binario y hay quienes sostienen que esta...

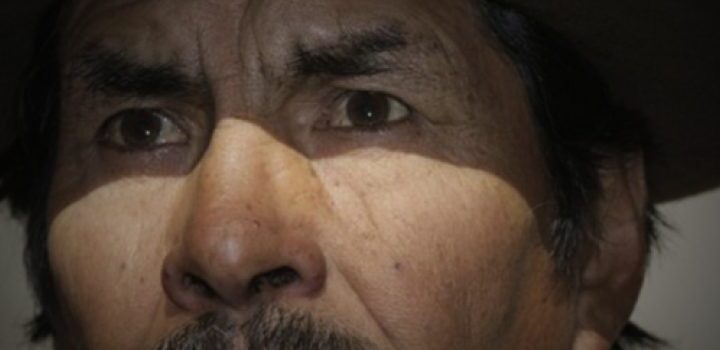

“EN PIE DE GUERRA”: EL LEVANTAMIENTO AYMARA EN ACHACACHI, 9 DE ABRIL DEL 2000 Por: Chaski Clandestina

El 9 de abril del 2000, se registró una brutal incursión del ejército a las comunidades aymaras en la localidad de Achacachi, capital de la provincia Omasuyos, en el altiplano paceño. Mientras ardía Cochabamba en la Guerra del Agua, también ardía Omasuyos en el primer Gran Levantamiento aymara del siglo XXI. Felipe Quispe Huanca, “El...

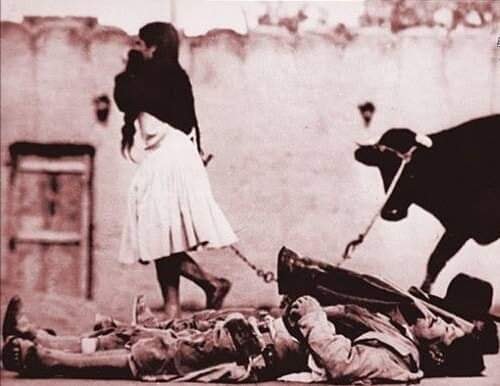

LA MASACRE DEL VALLE (COCHABAMBA, ENERO, 1974) Por: Andrés Machaca-Mimo de Cartón

Algunas de las medidas económicas más controversiales de Hugo Bánzer Suárez (Presidente de Bolivia entre 1971 y 1978 por medio de un Golpe de Estado) fueron decretadas el 20 de enero de 1974. Esa tarde se ordenó la alza de precios en más de un 100% en productos como el azúcar, arroz, harina, fideos y...