La agricultura tradicional generalmente está asociada a una temporalidad cíclica climática, en el que se generan dos tipos de cultivos: – Una es a riego natural y la Otra es atemporal al riego natural. Pero el desarrollo de los cultivos están en función al clima, en este caso en nuestro país los cultivos están ligados...

Categoría: TEMAS

CONTEXTO POLÍTICO ACTUAL DEL ECUADOR Por: Floresmillo Simbaña

Retornamos al hermano país del Ecuador, donde vamos a encontrarnos con Floresmillo Simbaña, integrante del movimiento indígena del Ecuador del pueblo Quitu-Cara, de experiencias organizativas como la CONAIE. La semana pasada se puso en funcionamiento la Asamblea Legislativa, El Congreso en el Ecuador, este lunes pasado, fue la posesión de Guillermo Lasso como Presidente de...

“LAS MUJERES SOMOS LA MITAD DE TODO” DESPATRIARCALIZACIÓN EN EL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA Por: Feminismo comunitario-America Maceda Llanque.

La despatriarcalización es un concepto y una propuesta que interviene dentro de políticas públicas desde, hacia, con y para las mujeres, elementos importantes que se presentan desde el feminismo comunitario. Surge con mayor fuerza desde las expresiones de violencia estatal neoliberal y dentro de ellos las políticas neoliberales hacia las mujeres. Considerados en las lógicas...

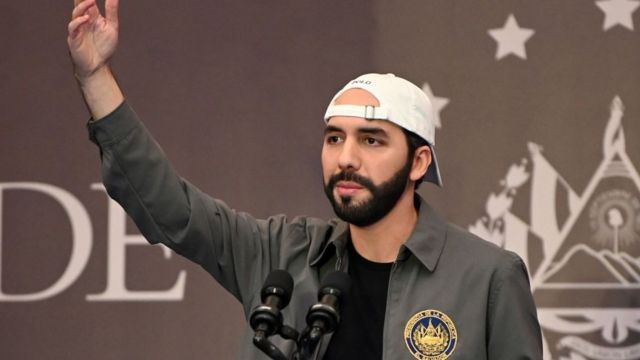

SITUACIÓN EL SALVADOR Y NAYIB BUKELE Por: Marlen Argueta.

Continuamos acompañando procesos diversos en el continente, en las ultimas semana hemos ido recibiendo noticias emergentes sobre lo que está sucediendo en El Salvador, allá en Centroamérica, específicamente lo que está aconteciendo con el gobierno del Presidente Nayib Bukele, quien recordemos ha conseguido victorias electorales aplastantes, lo que ha llevado a un exceso de concentración...

LOS SENTIDOS DEL ESCRACHE Y EL CAMINO POR RECORRER Por:Elena Peña-Colectiva Ivaginarias

Todos los días se registran entre 2 y 5 casos de violación a mujeres, niñas, niños y adolescentes (en datos oficiales), de los cuales ni siquiera el 20% llegan a una sentencia. La violación es un acto de poder y dominación sobre nuestros cuerpos. Es una manifestación más, de la larga lista de actos de...

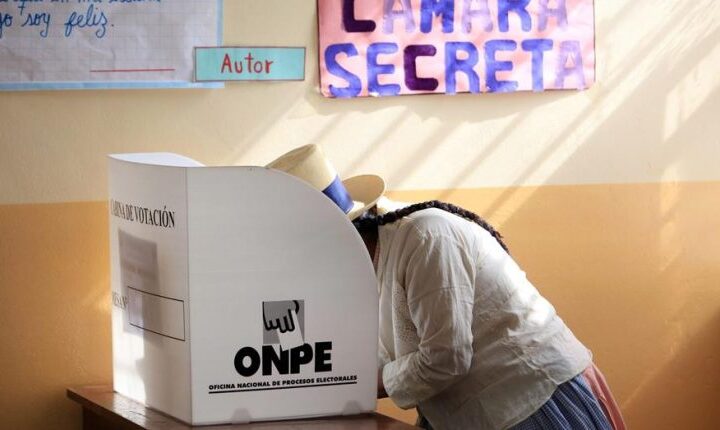

SEGUNDA VUELTA ELECTORAL PERÚ 2021 Por: Raphael Hoetmer.

Siguiendo los procesos que acontecen en Latinoamérica, nos desplazamos hasta el hermano país del Perú, donde después de realizada la primera vuelta electoral nos encontramos cada vez más próximos a la segunda vuelta que enfrenta a dos candidaturas radicalmente opuestas, la de Pedro Castillo por un lado y por el otro a Keiko Fujimori, que...

LA PROFESORA Por: Adolfo Estrella.

Un aula cualquiera. Treinta y ocho alumnos. Hace calor, mucho calor, pero no se pueden abrir las ventanas porque el ruido de la calle impediría oír. Los alumnos están inquietos, algunos incluso gritan sin razón aparente. La atmósfera es pesada. Se oye sólo un ruido, basal, informe, como viniendo desde el fondo de la tierra....

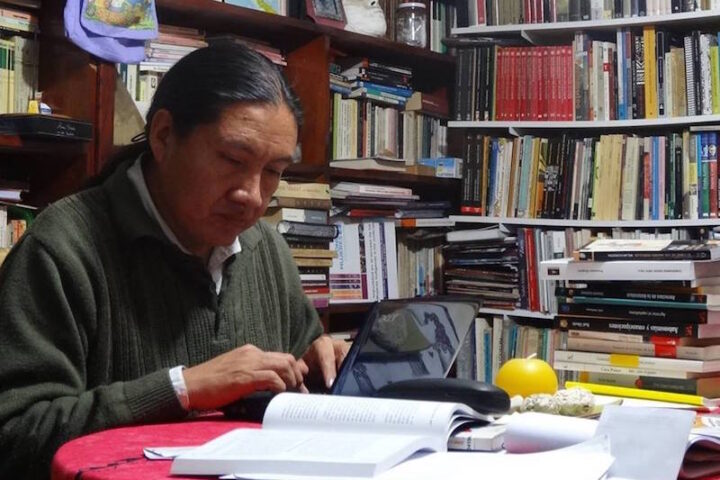

RESISTENCIA POR EL AGUA EN CATAMARCA ARGENTINA Por: Horacio Machado

En esta oportunidad nos vamos hasta nuestro hermano país de La Argentina, con más precesión a la provincia de Catamarca, donde nos encontramos con un amigo al cual convocamos, según la ocasión lo amerite, desde diversos espacios de la Red de la Diversidad, conversamos con Horacio Machado, quien es Docente Universitario, Investigador del CONICET y...

ELECCIONES 2021 EN PERÚ Por: Guillermo Valdizan

Hace poco, para ser exactxs el 11 de Abril del 2021, se llevaron a cabo las elecciones presidenciales en la hermana Republica de Perú, con una dispersión muy grande de votos, un acontecimiento inédito, que habilitó, en primeras imágenes a nivel continente una suerte de candidatura sorpresiva, en el primer lugar de la votación electoral...

LA CULTURA POPULAR TAMBIÉN ES UN CAMPO DE BATALLAS Por: Mariano Pacheco

Cuando desde nuestra perspectiva de Filosofía Errante/ Militante, decimos que es desde el punto de vista popular que analizamos la sociedad, nos referimos a una perspectiva que asume la existencia como proceso de lucha. “Existimos porque resistimos”, dice una consigna que puede leerse graffiteada por ahí. “Resistir es crear”, dice otro lema, que hoy suena...

EL DILEMA DE LAS PALABRAS Y LAS COSAS Por: Colectiva Ivaginarias

Pocas semanas fueron tan desgarradoras en el sentido de corroborar una y otra vez el alcance de la violencia patriarcal y la misoginia en el cuerpo de las mujeres; como lo denunció la compañera Jenny Ybarnegaray: Dos «amigos» violan brutalmente a su amiga Icla Kahlo (La Paz), un sujeto descarga toda su ira impotente y...

LA PAZ: AGUA QUE NO HAS DE TOMAR, NO LA DEJES CONTAMINAR.

Si vives en La Paz, agárrate bien que esto te interesa y te va a sorprender. ¿Sabes de dónde proviene el agua que usas para beber, comer y bañarte? Spoiler alert: tal vez debas preocuparte más por la minería y la contaminación que provoca. Las principales fuentes de agua presentes y futuras de la...