En el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, finalizada el 13 de noviembre, Estados Unidos y Emiratos Árabes Unidos anunciaron su nuevo plan para la agricultura y alimentación mundial. Se trata de la Misión de Innovación Agrícola para el Clima (AIM4C, por sus siglas en inglés), cuyo objetivo es...

Categoría: TEMAS

VIVIR EN UN CENTRO DE HERIDOS DE MINA Y VÍCTIMAS DE GUERRA SAHARAUI Por: Ricard Jiménez.

Lejos de las cifras y datos, de la adrenalina del disparo quedan sus consecuencias, que perduran… Tan solo su profunda y azul mirada consigue desvanecer la imagen que desdibuja los vestigios de la guerra impresos en su cráneo. Yumani El Hassan está estirado en una jaima contigua al Centro Mártir Chreif de Victimas de Guerra...

DE LA LÓGICA DEL SAQUEO A LA VIGORIZACIÓN DE NUESTRO PATRIMONIO DE SABERES Por: Mario Rodríguez Ibáñez

El modelo colonial pudo generar excedente para el desarrollo de los países colonizadores o de sus acreedores, a través del saqueo de los recursos de los territorios invadidos y la sobreexplotación de las personas originarias del lugar o de la mano de obra esclava. El saqueo de recursos y personas fue la base del despegue...

MANIFIESTO CONTRA EL CANSANCIO Por: Elena Peña y Lillo Llano – Colectivo Feminista Ivaginarias

Quizás una de las palabras que más escuché y dije el año pasado fue “sobre-carga”, “cansancio”, “escuchar al cuerpo cuando dice basta”, “soltar”. Madrugábamos con las compañeras, esbozando proyectos y postulando a convocatorias. De 8 a 12 de la noche, porque era el único tiempo posible para coincidir. En esos espacios de encuentro la pregunta...

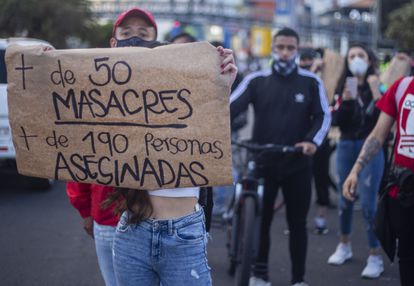

UNA MIRADA AL CONTEXTO Y SITUACIÓN ACTUAL EN COLOMBIA Por: Alejandro Mantilla

En esta oportunidad conversaremos con Alejandro Mantilla, un amigo que nos va acompañando en diversas ocasiones en varios espacios de la Red de la Diversidad, charlamos con él desde Colombia, es integrante del Equipo de La Siniestra que viene realizando un trabajo periodístico muy importante en ese país hermano; Alejandro siempre nos está colocando unos...

EL HUECO EN EL MURO: ESTE ES UN MOVIMIENTO SOBRE LA LIBERTAD DE VACUNACIÓN … entrevista con Wilder Flores y Roger Araoz integrantes de la Central Obrera de las Artes y Culturas – Cochabamba

Hemos estado comentando, pero al mismo tiempo conversando sobre esto que nos está aconteciendo que no solamente está relacionado al contexto nacional sino del mundo entero tiene que ver con un tema más global no solamente referido a las vacuna, aunque las vacunas juegan un rol central pero también nos invita a reconocernos como un...

MODO FERIA: TERRITORIO LIBERADO Por: La Nómada

La tienda nómada es un espacio autogestionado producto del esfuerzo colectivo de emprendedores locales ofreciendo productos naturales, artesanales, reciclados con la intención de brindar a la comunidad una forma diferente de consumo desde la sustentabilidad, el cuidado del medio ambiente y la recuperación del valor humano en el intercambio. Propiciamos espacios donde puedan coincidir...

LOS SABERES DE LAS AWICHAS Por: Mario Rodríguez, Eulogia Tapia, Brígida Gutiérrez, Margarita Poma.

INTRODUCCIÓN El aporte de las mujeres a la producción de la vida es todavía invisible y subvalorado inclusive en comunidades rurales de economía tradicional penetrada por el mercado o la mercantilización de la fuerza de trabajo y los productos de la tierra. Son la huella de los procesos de colonización y modernización patriarcal y capitalista,...

EL MATE COMO ELEMENTO CENTRAL DENTRO DE LOS RITUALES FRATENOS Por: Fabiola Vera Zuñiga

¿Cómo llegó el mate hasta nuestra mesa? ¿Cómo llegó a ser imprescindible en las rondas con nuestros amigos? Ante todo, no debe confundirse al Mate (de yerba mate) con los sobrecitos de hierbas secas que se colocan en una taza individual, esos vendrían a llamarse más bien sobres para infusiones; el Mate, está conformado por:...

LA CIUDAD, UN ESPACIO DE EMANCIPACIÓN Por: Alberto Acosta

Mural en Quito de Apitatán, renombrado artista urbano: El amor no tiene género, que fue borrado por la reacción conservadora en contra del matrimonio igualitario, julio/2019. «La única manera de lidiar con este mundo sin libertad, es volverte tan absolutamente libre que tu mera existencia sea un acto de rebelión«. Albert Camus Otro...

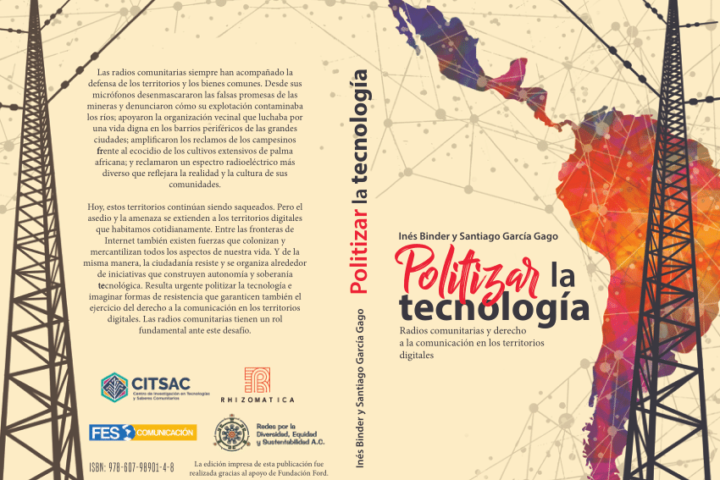

DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN A LA SOCIEDAD DEL CONTROL

A principios de los años 90, gracias a la creación de la Web y la expansión del acceso a Internet –sobre todo en los países ricos–, la red empezó a crecer exponencialmente. A mediados de esa década, muchas empresas, fondos de inversión y capitales de riesgo, comenzaron a invertir de forma abrupta enormes cantidades de...

CONVERSAMOS CON PINKY LOVER Y SU EXPERIENCIA EN EL PROYECTO «VAMOS A ESTAR AQUÍ HASTA EL FIN DEL MUNDO” Por: El Hueco en El Muro

En esta oportunidad compartimos un encuentro con Pinky Lover quien realiza el arte de la Transformación y fue parte de una experiencia en la que parte de la Población LGTBI aquí en nuestro país realizó un encuentro en la Ciudad de Santa Cruz donde se llevó a cabo una sesión de fotografías junto a las...