Como ya es costumbre desde los diversos espacios de la Red de la Diversidad, vamos haciendo seguimiento a los hechos que se desarrollan en territorios hermanos, en esta oportunidad desde la radio nos desplazamos a Colombia donde hablamos con Esteban Cruz del Instituto nacional Sindical (CEDINS) y la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de...

Categoría: TEMAS

EL MURO DURO: CAMBIOS EN EL USO DE SUELOS

En esta ocasión, en el Muro duro, Pablo y Santos conversan junto a Elmer Peña, quien desde Tarija nos habla sobre los cambios en el uso de suelos. Desde su rol de productor agrícola, Elmer menciona como problemas a los monocultivos, el uso de insecticidas y el loteamiento acelerado de terrenos, pese a leyes municipales...

UNA INDUSTRIA DE 5 MIL MILLONES DE DÓLARES VS LA INFANCIA Por: Alejandro Calvillo

Las comunidades viven una doble vulnerabilidad de la que se aprovechan empresas como Nestlé: la pobreza y la situación de emergencia. La Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) acaban de publicar un estudio que evidencia como una industria de 5 mil millones de dólares atenta...

EL HUECO EN EL MURO: MUJERES EN BUSCA DE JUSTICIA, UNA LUCHA COLECTIVA. Entrevista a Paola Gutiérrez (Mujeres Creando)

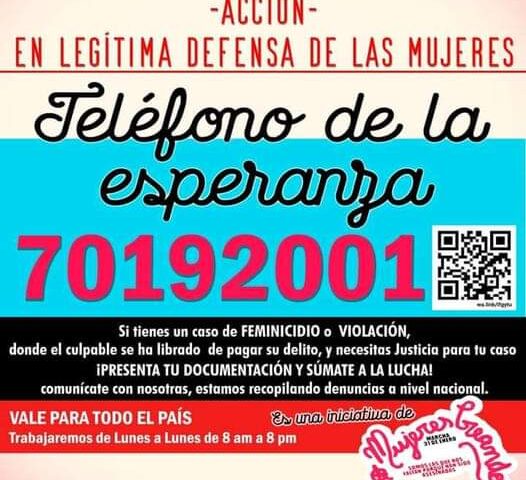

El pasado 31 de enero, se realizaba en El Alto y La Paz una histórica marcha que convocó a cientos de mujeres diversas que recorrieron las calles desde El Alto hasta La Paz para denunciar violencias machistas y la corrupción de la justicia. Esta gran movilización además de presionar al Estado e instancias legales, sirvió...

LOS INTERCAMBIOS Y ENCUENTROS ENTRE LAS DIVERSAS CULTURAS DE NUESTRA ABYA YALA Por: Mario Rodríguez Ibáñez

La estrategia colonial de dominación operó también a través de provocar el aislamiento de las diversas culturas originarias. Se buscó que el contacto, el intercambio y las relaciones existentes desde antes de la invasión europea, se cortaran de manera que el vínculo ocurriera únicamente entre la cultura colonial y cada una de las culturas originarias...

SANO HIJO DEL PATRIARCADO Por: Gabriela Yañez Garvizu Psicóloga Clínica

Desde siempre nos han enseñado que los monstruos están marcados por la apariencia, son feos, violentos todo el tiempo y nadie los quiere. Nos han convencido de que existe el bien y el mal y de que las personas somos una cosa u otra. También nos han dicho que los seres humanos somos capaces...

SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS ELECTORALES EN BRASIL Entrevista a Daniel Santini

En el Hueco en el Muro, compartimos una entrevista con el periodista brasilero Daniel Santini, quien nos comentará la situación del vecino país a inicios de gestión, para conocer y avistar el panorama antes de las elecciones que se tienen programadas para el 2 de octubre de este año. Daniel señala la inflación y la...

EL HUECO EN EL MURO: DEFORESTACIÓN Y EXPLOTACIÓN MINERAL, MÁS QUE UNA CUESTIÓN DE NORMATIVAS Y GESTIONES

En esta ocasión Santos, Pablo y Mario nos aproximan a reflexiones al rededor de noticias recientes que tienen que ver con daños ecológicos y ambientales por explotación mineral y deforestación en nuestro país y continente, mismas que tienen un gran impacto y raíces históricas en estos territorios con más de 500 años de explotación mineral...

ACTIVACIÓN SOCIAL, POLÍTICA Y CULTURAL DE CONTEXTOS URBANOS

A veces es necesario como asumir riesgo y probar que sí vale la pena realizar ese tipo de intervenciones en el espa-cio… porque uno tiene muchas hipótesis, pero si uno se pone a esperar a que haya la plata, a que haya voluntad política, a que… toda la burocracia se alinee para que las cosas...

EL HUECO EN EL MURO: ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS FRENTE A SISTEMAS MAFIALIZADOS DE LA JUSTICIA.

En esta oportunidad en el segundo bloque del Hueco en el Muro, continuando con un tema que nos involucra a todxs desde la diversidad de contextos y territorios que componen nuestro país y se manifiesta en una cierta crisis institucional de credibilidad y niveles de corrupción serios , donde el principal tema y desafío tiene...

¡¡VUELVE LA FUGA RADIAL!! ¡ACCIÓN COOPERATIVA Y CONTRA TODAS LAS NARRATIVAS MEDIÁTICAS!

Una vez más con mucho esfuerzo y cariño haciendo uso de formas propias que rompan la hegemonía de la palabra de los medios de paga cómplices del sistema patriarcal que continuamente nos está haciendo daño, han sido días y meses de mucho dolor, indignación y rabia incontenida que han terminado de darle forma a esta...

DE LA ERRADICACIÓN Y/O COOPTACIÓN DE LAS CULTURAS “DOMINADAS” A LA CELEBRACIÓN ENRIQUECEDORA DE LA DIVERSIDAD Por: Mario Rodríguez Ibáñez

La victoria de la invasión europea sobre los pueblos nativos, que permitió la estructuración del modelo colonial, fue posible en parte debido a la utilización de dos mecanismos de dominación complementarios: la imposición violenta militar y la conversión religiosa-cultural. En el segundo caso, en el de la conversión religiosa cultural, también se optó por dos...