Vuelven a cobrar fuerza ideas conservadoras que están en la base de nuestra cultura política. Por ejemplo, que las jóvenes deben estar bajo la tutela paterna y no saben qué es bueno para ellas; que la crítica a la violencia machista no implica enfrentarse a los hombres, a su poder, y, por lo tanto, su acceso y disponibilidad al cuerpo y el trabajo de mujeres y niñas y niños; que las esposas deben obediencia al marido; que los homosexuales no son normales y pueden ser corregidos, o que educar en sexualidad es arriesgado porque pro- mueve el libertinaje.

La reacción tiene dos componentes entretejidos: uno se apoya en la normalidad de la cultura popular patriarcal en la que habitamos, y otro se ata a un ciclo de institucionalización de la igualdad excesivamente débil y, por lo tanto, reversible. El término ‘cultura de la violación’, de uso creciente, capta esta doble articulación en la que un pensamiento machista extendido entre la población se arraiga, además, en las instituciones del Estado (en el aparato de justicia, en los servicios, en las instituciones educativas, etc.). O, dicho de otra forma, la impunidad legal, la tolerancia y la desatención no serían posibles sin la complicidad y la colaboración activa y tácita de la red de actores e ideas acerca del orden de género que circulan ampliamente.

Desde la década de 2010, si no antes, los movimientos de mujeres y feministas han cobrado un nuevo brío debido a tensiones crecientes que tienen que ver con varios hechos. Primeramente, el impacto de las crisis sociales, económicas y políticas sobre las mujeres, que se traducen en despojo, explotación y racismo. La cuestión extractiva y las luchas por el territorio revelan la continuidad de la ‘acumulación por desposesión’. El hecho de que las mujeres habiten los entornos de sostenimiento cotidianos hace que estén a la cabeza de las luchas por la reproducción (Federici, 2013; Quiroga y Gago, 2014; Vega, 2017). En segundo lugar, los límites de la institucionalización inter- nacional y nacional de las políticas de género, LGTBI y derechos humanos, especialmente en el ámbito de la violencia, han revelado la complicidad del Estado con las asimetrías de género. El femicidio y la impunidad constantes han despertado, una vez más, las razones para la rebeldía; las más jóvenes han entendido en su corta experiencia y su larga memoria que sus cuerpos son el campo de batalla. “Disculpen las molestias”, dice un conocido lema, “pero nos están matando”. En tercer lugar, y vinculado a lo anterior, el carácter del capitalismo de despojo y explotación, y su impronta patriarcal y racista, están cada vez más en el imaginario de quienes resisten. La acumulación avanza y expresa el “mandato de masculinidad” que le es inherente (Segato, 2016). La conexión entre estos fenómenos, despojo, explotación y violencia animó el célebre lema argentino: ‘Si nuestras vidas no importan produzcan sin nosotras’. Si los cuerpos feminizados son desechables, entonces no vamos a cooperar con el trabajo pago y no pago que realizamos a diario o lo vamos a desplazar hacia el terreno de la lucha.

Lo sucedido en Hogar Seguro Virgen de la Asunción en Guate- mala, donde 41 niñas y chicas murieron calcinadas y otras muchas fueron heridas por protestar contra abusos sexuales sistemáticos en marzo de 2017; el asesinato de Berta Cáceres en marzo de 2016; el de Marielle Franco en marzo de 2018, y el de más de 150 líderes sociales en Colombia en 2018 y muchas otras en la región revelan la virulencia del presente, particularmente contra las mujeres que alzan la voz. El ciclo que va de “Ni una más” a “Ni una menos” y a “Vivas nos queremos”, trenzado en el relato de una incesante cadena de abusos, agresiones y femicidios, pero también en el aprendizaje de saberse entrelazados, pone estas reflexiones en la calle con una fuerza inusitada. Su continuidad y vínculo con la marea verde ha multiplicado y profundizado los lazos entre violencia, maternidad forzada y derecho colectivo al propio cuerpo.

Estos feminismos, que son callejeros, populares, interclasistas, juveniles, negros, comunitarios, indígenas y trans, según las localizaciones, están inventando nuevas formas de expresión, relaciona- miento y movilización. Transforman y renuevan los lenguajes ya hechos, al tiempo que se enfrentan con los fundamentalismos, como sostiene Verónica Gago (2018), “radicalizando sus premisas”. Construyen sentidos liberadores y avanzan contra la malévola identificación con el neoliberalismo. Van más allá de la lógica burocrática del Estado, sin renunciar a traducir su fuerza en derechos, y estabilizan sus logros y reivindicaciones mediante normas y políticas. Trenzan, no sin dificultades, generaciones, sectores y ámbitos de actuación en los que se hacen presentes quienes barren y empujan con sus escobas a los malos espíritus.

Ciertamente, Argentina es un foco muy importante, pero esta renovación venía fraguándose desde antes en distintos países. No en todos tiene potencia de movilización masiva y capacidad para desplazar a las fuerzas conservadoras, pero el efecto multiplicador internacional y regional desde abajo es evidente. Hoy nadie puede esquivar los debates e interpretaciones que el feminismo está planteando. Tanto es así, que hay quienes reconocen que hoy la potencia de movilización más contundente en la región es la feminista (“Sí se puede, sí se puede, el paro a Macri se lo hicimos las mujeres”, corearon las argentinas el 8 de marzo de 2017). Los reaccionarios se oponen a los avances del feminismo institucional y se topan, por el camino, con una revitalización y generalización del feminismo de calle en un nuevo ciclo de luchas.

Imagen 2. Marcha contra la violencia machista, 25 de noviembre, Quito, 2016.

LA DOCTRINA DEL VATICANO SOBRE ANTROPOLOGÍA HUMANA

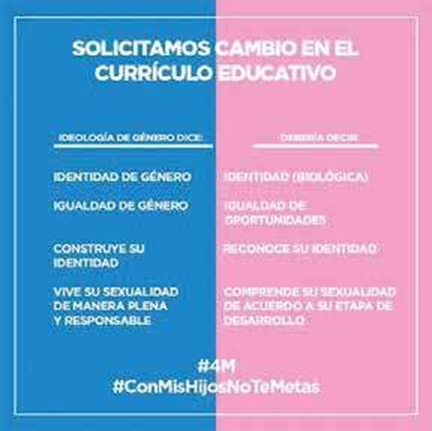

Cabe pensar que la política está hoy atravesada por una veta religiosa reaccionaria que ha creado nuevos instrumentos doctrinales y pastorales. Uno de ellos es la retórica ‘ideología de género’, que, en el plano de la acción colectiva, se plasmó en la campaña Con mis hijos no te metas, desarrollada con distintas características en México, Colombia, Chile, Perú o Ecuador. Sus premisas no son novedosas y se han venido fraguando ya desde la década de los ochenta, cuando el propio Vaticano comenzó a reconocer y contestar, al principio tímidamente y después de forma más decidida, al feminismo y su capacidad de influencia, al tiempo que pactaba con Reagan para frenar a los sectores religiosos progresistas en América Latina y facilitaba, con ello, la entrada del evangelismo integrista.

En el plano de las ideas, las estudiosas advierten pocas novedades (Garbagnolli, 2016; Case, 2016). Ya no es posible explicar la desigualdad entre mujeres y hombres apelando a su distinta naturaleza, aunque algunos no hayan renunciado a ello. Se puede componer una retórica que reconozca la igualdad… ‘en dignidad’, prudentemente alejada del horizonte legal, y conservando un discurso acerca de la diferencia en ontología, psicología y espiritualidad. Con ello, se ofrece un pequeño desplazamiento que deja intacto el núcleo de verdad, a saber, que los hechos de la naturaleza hablan por sí mismos y que lo que expresa o debería expresar lo social es la homología respecto de estos. La ley natural es un ‘diseño original’, binario y heterosexual, que está en la base de las actitudes y lugares diferenciados que ocupan los sexos en la familia y en la sociedad. Como recuerda Francisco, “el diseño del Creador está escrito en la naturaleza” (cit. en Careaga-Pérez, 2016). El vínculo entre diferencia y desigualdad, entre, digamos, la feminidad y la masculinidad convencionales y la asimetría en la familia, la educación, el mercado de trabajo, el reparto del cuidado o de la violencia queda convenientemente diluido; este es, justamente, el vínculo que las ciencias sociales y el feminismo aspiran a comprender y revertir. Conservar las atribuciones ‘originales’ ha sido un esfuerzo retórico y organizativo permanente de parte de la Iglesia, que se ha encontrado con incontables obstáculos.

Si partimos de la doctrina vaticana sobre los géneros desde Juan Pablo II a Francisco, pasando por Ratzinger, la retórica busca presentar al feminismo y el movimiento LGTBI como un nuevo totalitarismo que se infiltra en la política, en la familia y en el Estado. Sustituye a la antigua amenaza del comunismo (con la que convive) y busca movilizar sectores sociales amplios al apelar a la estabilidad de un orden social con un fundamento natural incuestionable. Su núcleo doctrinal gira en torno al binarismo antropológico hombre-mujer, la complementariedad heterosexual y la pareja procreativa en la familia como fundamento natural y único de lo humano (Case, 2016; Garbagnolli, 2016). El concepto de humanidad, desarrollado por Juan Pablo II, se entreteje con el de complementariedad, convenientemente alejado tanto del de subordinación como del de igualdad. Ratzinger, por su parte, añade respuestas específicas a la agenda de género que se había desarrollado a lo largo de la década de los no- venta: la clarificación de los ‘términos ambiguos’ y la ecuación entre ciencia y teología, hechos de la naturaleza y hechos de fe.4

Imagen 3. Cartel parte de la campaña Con mis hijos no te metas, Perú, 2017.5

Para Ratzinger, la ‘ecología humana’ debe ser conservada y, al igual que los ecologistas, los creyentes deben ‘defender’ la naturaleza de la contaminación (Case, 2016). Todo lo demás es pura ideología, juegos de lenguaje que buscan desvanecer el referente, que es, sin lugar a dudas, la diferencia sexual esencializada y la heterosexualidad procreativa como su base relacional. Hacer que todos los roles sean intercambiables, como pretende el feminismo de género, lleva, para este Papa, a una trivialización de la especificidad sexual y de género. Según Pecheni et al. (2016), la apelación a la ‘colonización’ ideológica de la naturaleza humana, un aporte personal del papa Francisco, contribuye al vínculo popular en clave latinoamericana. La colonización, el ‘imperialismo de género’ o el conservacionismo natural conectan aquí con un sentir común, también fomentado por ciertos sectores de la izquierda, que ve en el feminismo y la diversidad sexual una fuerza foránea, en algunos casos academicista y hermética, alejada del espíritu patrio.6 Ante el peligro de ser ‘colonizados’ por la perspectiva de género, arrojados a un mar de confusiones, relativismos y crisis jurídica, el papel de la Iglesia es mantenerse firme con el fin de evitar el caos.

ACCIÓN PASTORAL Y MOVILIZACIÓN

El desarrollo de la doctrina vaticana en torno a la antropología humana, que se fragua desde la década de los noventa, adquiere a partir de 2012-2013 un carácter más beligerante en distintos países, entre ellos Croacia, Polonia, Rusia, España y Francia.7 El matrimonio homosexual y la homoparentalidad, los contenidos de sexualidad en la formación escolar, la defensa de los padres en relación con los procesos de custodia, las leyes que despenalizan el aborto y, en términos generales, el ‘enfoque de género’ para cualquier política motivaron campañas y protestas callejeras. América Latina asiste a una espiral en torno a 2016 y 2017, años en los que tanto en México como en Costa Rica, Perú y Colombia se agita mediante el instrumento ‘ideología de género’. En México se puso a circular el bus contra el matrimonio homosexual; en Colombia se arremetió y distorsionó el currículum de educación sexual hasta retirarlo y hacer dimitir a Gina Parody, la ministra al cargo, y el ‘enfoque de género’ incluido en los Acuerdos de Paz, en La Habana, fue utilizado para despertar temores ante la ‘destrucción de la familia’ en el nuevo proyecto nacional.

Imagen 4. Autobús HazteOir, organización española ultraconservadora coman- dada por Ignacio Arsuaga, en la imagen; más tarde integrada en la plataforma CitizenGo, 2013.8

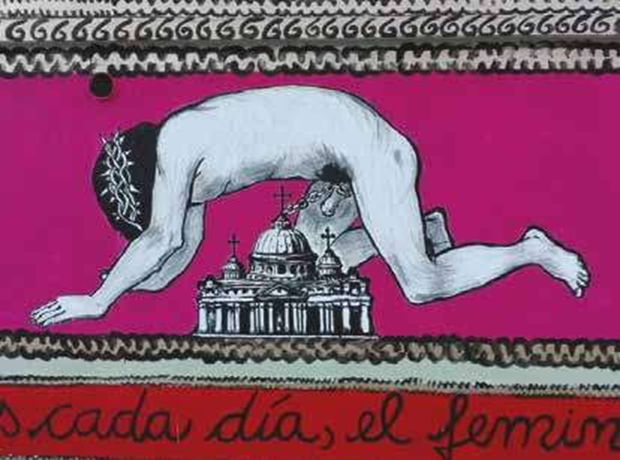

En Ecuador, en octubre de 2017, la movilización Con mis hijos no te metas se ató, igualmente, a la coyuntura legislativa, marcada en esta ocasión por el Código Orgánico de Salud y la Ley para la Erradicación de Violencia de Género. Al igual que en Brasil, otros eventos culturales, en este caso, la obra ‘El milagroso altar blasfemo’, realizada en los muros traseros de la Compañía de Jesús en Quito9, parte de la exposición La intimidad es política, proporcionaron condimento adicional a lo que ya había introducido Rafael Correa. Él fue mentor pionero de la ‘peligrosa ideología de género’ en 2014, a propósito de la propuesta de introducir el género en la cédula.

Imagen 5. Fragmento de la obra ‘El altar blasfemo’, en Quito, Mujeres Creando.

Brasil proporciona otro capítulo significativo. Ahí, la politización de la corrupción y la inseguridad con un claro afán neoliberal logra suscitar un fuerte clima antipetista, que culmina con el golpe contra Dilma Rousseff en 2016 y la llegada de Jahir Bolsonaro a la presidencia en 2018. Como señala Sonia Corrêa (2019), la limpieza moral de los desviados del género y la sexualidad, y el ataque a las cuotas raciales y étnicas, aprobadas por el gobierno de Lula y mantenidas por el de Dilma, prometen un ideal de nación basado en la familia tradicional blanca que poco se ajusta a la realidad empírica de las mayorías. Algunos gestos previos del PT hacia estos sectores habían asentado la ambigüedad respecto de las iglesias evangélicas.10 Así pues, los efectos políticos de estos discursos y movilizaciones han sido notables, no solo en términos de política sexual y de género, sino en el orden político general de la nación. La ideología de género, como symbolic glue para un populismo de derechas que reclama para sí pureza y autenticidad, se nutre de la clásica sospecha respecto del Estado, desplazando la confianza hacia una familia blanqueada cargada de atributos benéficos. Bajo la potestad y protección de un pater familias, investido por el comando jerárquico de Dios (guide and rule), esta familia se hace presente en el Estado a través de la figura del soberano autoritario y políticamente incorrecto. No se trata simplemente del poder fraternal de los padres (Pateman, 1995), de los patrones, sobre el resto de las criaturas (mujeres, niñas y niños, personas negras, indígenas, pobres, naturaleza, etc.), sino del que se arrogan los padres hermanados en nombre de Dios. El plus de lo divino convierte el patriarcado y el poder de los hombres en algo sagrado y, por lo tanto, incuestionable (Hunt, 2017).

Para Garbagnoli (2016), la estrategia de agitación se funda en tres ideas básicas: 1) producir un enemigo compacto con el que medirse simétricamente (los ‘progénero’), dibujando un campo polarizado; 2) establecer alianzas entre sectores religiosos y no religiosos en un frente amplio, y 3) desatar confusiones y pánico moral con el fin de influenciar a los legisladores. Todo ello se desarrolla mediante intensas tácticas comunicativas (deformar al enemigo, descontextualizarlo, autovictimizarse, exacerbar el miedo y la inseguridad, adoptar el lenguaje de los derechos, presentarse como una coalición secular, acudir a expresiones agresivas para crear polémica, etc.) y de movilizaciones concretas (marchas, redes sociales y filiaciones partidistas y empresariales, etc.).

Imagen 6. Protesta contra Judith Butler en su visita a Brasil, 2016.

El esfuerzo pastoral, muy centrado en la protección de la infancia, permite activar las alertas y la preocupación que siente el común de los progenitores ante amenazas difusas vinculadas a la pérdida de autoridad, la relación con la escuela y los grupos de pares, o al protagonismo ‘educativo’ del mercado y los medios de comunicación. A estas se añaden otras más concretas, como el adelanto de las relaciones sexuales, el embarazo adolescente y el abuso, que se conectan a los efectos perniciosos de la educación sexual en manos del Estado y ‘el lobby internacional de género’. La cruza- da moral promete restituir de la jerarquía patriarcal y un lugar de certidumbre frente a enemigos desorientados o depravados. Si los católicos han optado por enfatizar la tolerancia y la activación de la ciudadanía religiosa, el secularismo estratégico y los ‘derechos de los padres’, los evangélicos acuden a un lenguaje de faccionalismo bélico, la hiperbiologización, la conducción estricta de la vida comunitaria y la teología de la prosperidad.

CATÓLICOS Y EVANGÉLICOS

Según refiere la teóloga feminista Mary Hunt (2017), el escenario religioso ha mutado en las últimas décadas. Primeramente, en el frente católico estamos ante una significativa pérdida de poder y legitimidad del Vaticano, resultado, entre otras cosas, del silencio y la complicidad activa ante los abusos sexuales en la institución. La falta de democracia interna y su negativa a reconocer a las mujeres como protagonistas y predicadoras, y el desfase entre la doctrina y los cambios y problemas sociales contribuyen a esta merma. El pluralismo religioso es otro elemento importante. Los católicos son 1.200 millones, mientras que todos los protestantes combinados, por referirme a estas ramas cristianas, suman 920 millones, y los musulmanes alcanzan 1500 millones.

En América Latina, según el Pew Reserch Center, entre 1910 y 2014, los católicos pasaron de 94 % a 69 %, mientras que los evangélicos lo hicieron el 1 % al 19 %, con un ritmo más acelerado desde 1970. A pesar de su inferioridad demográfica, el despegue de las iglesias evangélicas en distintas partes del mundo ha sido notable. Hunt alude, además, a un proceso de “feminización de la religión”, incluido el que se da en clave feminista, que acaba cuestionando y erosionando las jerarquías eclesiásticas, que siguen siendo mayoritariamente masculinas y patriarcales. Según un estudio del Pew Research con previsiones para 2060, citado por la autora, se prevé el aumento de las personas sin filiación religiosa y de los creyentes de otros grupos religiosos. En este escenario, dice Hunt, el contexto cultural mixto progresista/conservador perdurará en las próximas décadas.

La hipótesis evolucionista sobre la progresiva secularización, muy popular en Europa, ha encontrado en los últimos años sólidos contraargumentos a escala global (Scott, 2018). Los movimientos religiosos han continuado inclinándose bajo renovados discursos, modalidades organizativas y experiencias de evangelización, con frecuencia de corte fundamentalista. América Latina ha representado una singularidad en esta ‘transición’, inaprehensible desde el modelo modernizador basado en ideales racionalistas, ilustrados y seculares (Freston, 2012; Vaggione, 2012).

La Iglesia católica estuvo en el centro de las disputas políticas en torno a la influencia estadounidense en la región tras la Revolución cubana, en 1959 y, más tarde, desde la década de los setenta, con la Alianza para el Progreso y la Doctrina de la seguridad nacional durante las dictaduras. La teología de la liberación disputó la comprensión de la fe desde la crítica a la injusticia social y el rechazo a la visión antirreligiosa de la Unión Soviética. No obstante, la alianza entre el Vaticano y Ronald Reagan, y la incesante penetración financiada de las iglesias evangélicas conservadoras, con el declive del protestantismo progresista (grupos ecuménicos) (Bastian, 2008), cambiaron el panorama religioso en la región. Este trato, que inauguró el Documento de Santa Fe, y se perpetuó tras el fin de la Guerra Fría en Evangélicos y católicos juntos: La misión cristiana en el tercer milenio (1994) y La encíclica Evangelium Vitae (1995), queda hoy superado por otro más amplio en el que el integrismo florece en un entorno de pluralismo religioso (Vega, 2017).

Si bien la jerarquía católica sigue marcando la pauta en la doctrina, las iglesias evangélicas han avanzado gracias a su particular dina- mismo, su potencia económica, su abordaje terapéutico empresarial y, recientemente, su capacidad de movilización. En este terreno, la guerra espiritual y la teología de la prosperidad han popularizado sus instrumentos: la conversión, la Biblia, la oración y la evangelización. Con ellas, la relación entre religión, género y política ha entrado en una nueva fase. En ella, la moral sexual y de género se convierte en un recurso particularmente eficaz para posicionar en términos económicos y políticos a las élites religiosas. Tal y como explica Shareen Gokal (2017), las alianzas globales que se establecen a través de bloques de Estados en organismos intergubernamentales, ONG en el Sur global con sede en Estados Unidos, presentes en el Consejo de Derechos Humanos y en distintos comités internacionales, congresos mundiales de la familia, etc., se han multiplicado en los últimos años. Los intereses empresariales conectados con estos grupos en la región (Human Life International, Alliance Defending Freeedoim, World Youth Alliance, Frente Joven, Hazte Oír, Citizen Go, etc.) deben ser mapeados.

Tal y como advierte Joseph Salazar (inédito), “si anteriormente el protestantismo estuvo ‘alejado de los problemas terrenales’, en la actualidad, los jóvenes pentecostales ven necesaria su intervención en la política y el manejo del Estado”. La anterior especialización de católicos (aborto) y evangélicos (homosexualidad), así como sus tradicionales modos de actuación, podrían estar cambiando por nuevas confluencias (y divergencias) en el combate antigénero. El recentra- miento de la familia y la educación, así como las alianzas basadas, bien en el “secularismo estratégico” (Vaggione, 2012), bien en una reglamentación estricta sobre los roles sociales de género en el ho- gar evangélico (Lindhardt, 2009) sirven de modelo para intervenir y conducir el Estado y las políticas públicas.

Los receptores históricos del evangelismo fueron sectores empobrecidos sujetos a la violencia social. Tal y como recuerda Céspedes (2018), los misioneros protestantes de derecha enviados a Centro- américa y financiados por la CIA llevaron un mensaje de consuelo y oferta de felicidad en el más allá. En Guatemala, al igual que en otros países de Centroamérica, el fundamentalismo aprovechó el sufrimiento de la gente pobre para propagarse y dar respuestas a sus tragedias (de hecho, una de las iglesias que tomará más fuerza será Pare de sufrir). No obstante, la campaña también se dirigió a líderes políticos, así como a gente de la élite empresarial o a altos jefes militares o de la policía, con el fin establecer alianzas desde las que ejercer el dominio mediante argumentos religiosos. Para Céspedes (2018),

las clases acomodadas encuentran una justificación espiritual a su situación de privilegio, interpretándola como un “Dios me ha bendecido” y los pobres encuentran un consuelo para aceptar su situación pacientemente como voluntad de Dios. Esta propuesta de la prosperidad también es atractiva para muchas personas pobres y de las clases media baja que buscan una doctrina disciplinada que eleve su autoestima y les ayude a progresar en la vida.

Ritualidad, participación activa en el culto; comportamiento puritano como señales de una nueva vida y expresiones de binarismo sexual a través de la vestimenta y actividades diferenciadas para hombres y mujeres; complejo de elegidos; cultivo de la acogida y cercanía personal y afectiva en tiempos de sufrimiento; campañas de sanación y bautismo, y celebración de macroconciertos conviven con donaciones para construir megatemplos y otras infraestructuras, encuentros en hoteles de lujo y diferentes expresiones vinculadas a sobornos y fraudes fiscales. La combinación entre pensamiento estático y elementos modernos y tecnológicos es parte del carácter seductor de estas iglesias altamente desconcentradas. Tal y como sugiere Pablo Sermán (2019), los evangélicos aportan una serie de elementos que contrastan con el anquilosa- miento que aún presenta la institucionalidad católica, centralizada en el Vaticano:

el poder pasa de los sacerdotes a los pastores, de agentes externos a las comunidades y a liderazgos locales; de nociones universa- lizadas de cultura elaboradas por élites globales a nociones que, vehiculizadas por industrias culturales, recogen más vivamente las experiencias cotidianas de millones de sujetos de las clases popu- lares y las clases medias precarizadas de toda la región (38).

La alianza estratégica entre católicos y evangélicos de distintas de- nominaciones en este punto, a pesar de los distintos énfasis entre ambos grupos, permite una combinación virtuosa entre legitimidad doctrinal y cultural, y capacidad de penetración, proximidad y movilización para la incidencia política.

CUERPOS, PRIVATIZACIÓN Y SUJETOS LIBERALES

El actual victimismo que enarbolan estas jerarquías religiosas en algunas de sus campañas da forma a algo verdaderamente paradójico: una suerte de fundamentalismo que se apoya en recursos democráticos. Quienes lo enarbolan se presentan como receptores de políticas impuestas por la fuerza al conjunto, gracias a la influencia internacional del ‘lobby de género’, y buscan, en este sentido, reclamar sus derechos como familias. Se entiende así que lo que se formula como derechos de minorías (colectivos LGTBI y ¡mujeres!) resulta ser un modo de mermar los derechos de la mayoría de la nación (familias católicas que comulgan con los principios más conservadores). Si la democracia se fundamenta en la soberanía y la participación del pueblo, se entiende que los derechos de este pueblo, en la imaginación conservadora, son vulnerados, tanto por minorías como por fuerzas foráneas.

La sospecha hacia el Estado, siempre tratando de inmiscuirse en exceso con el fin de regular la vida de los ciudadanos (bajo principios errados, se entiende), se expresa aquí de forma descarnada. Las po- líticas en contra de la discriminación de lesbianas, gays y trans “se imponen” y, por si acaso, se enseñan a los hijos de la patria heterosexual al margen del consentimiento paterno, con el fin de fomentar el transfuguismo hacia la homosexualidad generalizada. La educación sexual, dirigida a informar y prevenir embarazos no deseados o producto de violaciones, enfermedades de transmisión sexual, el re- conocimiento de las diversidades, la identificación y combate al abuso, y la violencia o el conocimiento y respeto hacia el propio cuerpo y el de los demás se convierten en materia obligatoria para estimular el ‘sexo seguro’ y el placer por el placer. El acceso a anticonceptivos y al aborto son invitaciones al libertinaje sin consecuencias, y la maternidad infantil, es decir, forzada se celebra como instinto y muestra de ‘amor y valentía’.11

Las políticas de salud y contra la violencia, en la medida en que son alentadas por el mismo espíritu revanchista antifamilia, antipadres y antihombres, deben ser adecuadamente depuradas para salvaguardar un principio básico que los planteamientos fundamentalistas comparten con las democracias liberales: el de la propiedad privada. Solo que propiedad privada se refiere aquí a la propiedad respecto de los sujetos minorizados. El reconocimiento de las diversidades y el resguardo en forma de derechos frente a la desigual- dad son convenientemente transformados en imposición y abuso de poder de parte de minorías, que, como sugiere Amparo Medina,12 desde las filas reaccionarias se han apropiado del Estado, con el apoyo de empresas transnacionales que fomentan fármacos abortivos y poderosas agencias internacionales, que, como Naciones Unidas, promueven el negocio privado.

La propuesta apunta en dos direcciones solo aparentemente contradictorias: reprivatizar estos temas en las familias, alejándolos de la perniciosa acción del Estado, y reclamar el Estado para sí, con el fin de afirmar un modelo único y recto, al tiempo que afianzan formas de control político y económico directo. En esta doble tensión, la cuestión del cuerpo no es un asunto menor.

Para explicar su importancia, me gustaría detenerme en esta pancarta, que se descolgó antes de una marcha en Lima en mayo de 2018. El texto dice así: “No es tu cuerpo, es tu hijo”, aludiendo al re- clamo feminista sobre el propio cuerpo, que veíamos en la imagen 1. El sujeto femenino al que va dirigido este mensaje está ya claramente bajo la influencia del feminismo, que promueve una visión individualista, egoísta y hedonista de la existencia, al pensar únicamente en el propio cuerpo. Se trata de un sujeto irresponsable respecto a las consecuencias de sus actos y respecto de los que le rodean; un sujeto propiamente neoliberal, directamente asociado al FMI; un sujeto abstracto, que aunque reclama su cuerpo aparece desencarnado y desincrustrado respecto de su realidad inmediata. El color rosa le recuerda que la capacidad de procrear es parte de su naturaleza esencial y no algo que pueda suspenderse, diluirse o difuminarse frente a su otro perfectamente simétrico, el azul, que ocupa la mitad de la pancarta y evoca la idea de equilibrio y horizontalidad.

Contra esta individua aislada que pone por encima de todo sus deseos y su cuerpo en el ejercicio de una sexualidad sin constricciones, se dibuja y ensalza la familia protectora de Con mis hijos no te metas: una familia blanca y de clase media o media alta, que es ‘real’, y que representa la aspiración formativa para los hijos e hijas de la patria mestiza.

Imagen 7. Días previos a una de las marchas de Con mis hijos no te metas, Lima, mayo de 2018.13

Imagen 8. Marcha en Lima, mayo de 2018.

En la pancarta de la imagen 7, cobra presencia la tutela y propiedad sobre el cuerpo de la mujer, en singular. Esta nunca podrá recortarse a modo de individuo. Para las concepciones modernas liberales, seculares o religiosas, el individuo es siempre un varón, equivalente a otros, racional, público, político, y, por lo tanto, emancipado (o potencialmente emancipado), además de blanco. El individuo es dueño de sí, propietario de su persona en el sentido de la tradición liberal, y es, por este motivo, quien entra libremente en relaciones contractuales para fundar la comunidad política. Los hombres (mayormente blancos) pueden ser abstraídos de su corporeidad social y física, de su sexo y de sus dependencias y descendencias. Los demás no se pertenecen, son cuerpos de, por y para otros… y, por tanto, deben ser tutelados. Tanto las legislaciones sobre aborto como las sentencias judiciales en casos de violencia nos recuerdan una y otra vez que los cuerpos de las mujeres y los cuerpos feminizados y racializados pueden ser apropiados (ni siquiera expropiados, en la medida en que no detentan en primer lugar la propiedad de sí). Ya sea para la maternidad o para el sexo forzado, estos cuerpos cargan las marcas de su subordinación. Ser ‘dueña’, no ya de otros, sino de sí, una idea, la de ‘dueñidad’, de raigambre colonial/moderna,14 siempre ha sido un problema para las mujeres, especialmente para aquellas que se encuentran en la base de la pirámide racial y de clase. De manera que por mucho que el rosa y el azul se presenten en un orden horizontal simétrico, las jerarquías reaparecen una y otra vez.

Alejadas de esta idea liberal colonial de individualidad y ‘dueñidad’, las recientes luchas feministas populares y comunitarias en la región revelan la construcción de un sujeto que es femenino y que se desarrolla de manera relacional, pero que en su complejidad des- borda un lugar de identificación estable y opera desde la conexión, el cuidado y el cruce de conflictos. Esto se puede ver en distintos países y tiene diferentes rostros.

Imagen 9. Jóvenes en una movilización por despenalización del aborto en Argentina, 2018.

Lejos de la figuración de este propietario blanco, cuando el feminismo reclama el derecho al aborto, no está afirmando el deseo de un individuo, difícilmente socializado como tal en el cuidado de los otros, sino la existencia de un sujeto situado y en relación. Situado quiere decir ubicado en un país con ciertos recursos sociales y determinadas coordenadas sociales y económicas, con una condición y composición de clase que implica restricciones específicas, con unas formaciones familiares concretas, con un recorrido que abre y condiciona los destinos de la población, y con una comprensión de la religiosidad y la espiritualidad que tensiona el significado de la autonomía y la comunidad. Reclamar la maternidad libre implica desplazarse del sujeto liberal, también en su versión libertaria, y adentrarse en estas formaciones históricas y sociales complejas marcadas por la colonialidad patriarcal. Desde ahí se revela que este reclamo para las mujeres, aun si el derecho les resulta doctrinalmente difícil de aceptar, cobra sentido en una red de vínculos (hijos, familiares, parejas, vecinas, etc.) que cuentan a la hora de asumir o no un embarazo. Ser víctima de violencia, estar ya al cargo de tres wawas, tener a la mamá enferma o no tener medios económicos cuenta, y mucho. Lejos del cuerpo individual, egoísta y desincrutado al que alude la pancarta de la imagen 7, las mujeres afirman en su experiencia vital y en su accionar político un sujeto que es y se mide en lo colectivo y que pone la reproducción común y el cuidado en el centro.

Alejado del corpus solidificado y tecnocrático de la agenda de género en vigor durante las últimas décadas, que María Galindo (2013) desde Bolivia denomina “agenda vertical colonial”, los feminismos declinan hoy, al hablar de aborto y violencia, el lenguaje cotidiano de las luchas de la reproducción y el sostenimiento. Estas luchas se han hecho presentes en distintos momentos mediante la disputa de la preservación del entorno, la vivienda y las infraestructuras, la alimentación, la salud, la seguridad y los cuidados, y lo han hecho reclamando a los Estados su provisión y apropiando de manera colectiva las condiciones básicas que permitían el sostenimiento (Vega, 2017).

Este es singular en cada ubicación y en sus repertorios de acción. En Argentina, la disputa que ha agitado a todo el país conecta la legalización del aborto con la financiarización de la economía y su afectación popular, la justicia de clase, las autoridades, conflictos y alianzas sindicales, y la tutela patriarcal de las jóvenes. En el plano organizativo, esto se ha dejado sentir en las asambleas en centros de trabajo, villas y espacios educativos. Una particular mezcla entre activismo callejero juvenil e intergeneracional, intervenciones parlamentarias y presencia en espacios de lucha diferentes ha dado forma al protagonismo feminista en toda la sociedad. Si, como apunta des- de Ni una Menos, “el feminismo sirve como un vector de radicalización de todas las premisas de los conflictos”, esta pelea reinstala los interrogantes sobre qué es la clase, en qué consiste la vulnerabilidad de todos y en especial de mujeres, niñas y cuerpos feminizados en las condiciones socioeconómicas actuales y cómo imaginar el sujeto colectivo que trama la lucha.

Imagen 10. Mujer en la marcha contra la violencia machista, 25 de noviembre, Quito, 2017.

En Ecuador, este reclamo colectivo se ancló y sigue anclándose al debate sobre la infancia, la violencia sexual y el embarazo de niñas y adolescentes, que arroja las cifras más altas de la región. El ‘amor a la infancia’ y el reconocimiento de las niñas en la historia de la violencia en el país15 se conformó como una de las vertientes, profundamente antiliberales, para elaborar este derecho. Tal y como advierte Andrea Aguirre (2013), la tradición patriarcal y colonial, antes y después en la República, se organizó en torno a la autoridad de los padres de las élites sobre los grupos minorizados en lo doméstico y en el Estado. Civilizarse o domesticarse quiso decir someterse a esta tutela recta, moral, que implicaba “vínculos de posesión y dominación íntima, directa, y desde ahí institucional”, lo que explica su profundo arraigo emocional e ideológico. Traer la sabiduría de mujeres diversas (urbanas, rurales, de distintas regiones del país) para no ser madres por la fuerza y conectarla con el respeto y amor a la infancia ha sido un eje novedoso de reelaboración que conecta aborto, sostenimiento colectivo y rechazo a la tutela patriarcal y colonial de los sujetos minorizados.

PERSPECTIVAS: FEMINISMOS EN MOVIMIENTO Y NUEVA AGENDA CONSERVADORA

En el actual avance conservador en América Latina, la religión está jugando un papel destacado. Con el aliento y protagonismo de movimientos afiliados al catolicismo y al evangelismo, las nuevas fuer- zas de ultraderecha han tomado la religión como una plataforma y fuente de financiación desde la que impulsar proyectos políticos neoliberales. Ideales de pureza vinculados a la anticorrupción e imágenes de firmeza y orden asociados a la figura del padre en la jerarquía familiar y en el Estado se han hecho centrales. La restitución de la autoridad política perdida acude a un lenguaje moral que pi- vota en torno a las identidades y relaciones de género provistas por las interpretaciones dominantes de la religión. El lugar obediente de mujeres y niños, la sexualidad reproductiva en el marco de la familia heteronormativa, el rechazo de los desviados o el control sobre la recta educación de los menores se entretejen con imaginarios coloniales acerca de la supremacía blanca y la capacidad para disciplinar clases y grupos racializados, considerados inferiores en sus creencias y modos de vida. Se entreteje también con ideas sobre éxito y prosperidad asociadas al mercado y sus promesas.

Sin duda, la necesidad de tomar las riendas con mano firme tiene como referente una interpretación del ciclo político progresista anterior, así como el rechazo al avance en derechos de mujeres y personas LGTBI en las últimas décadas. Degradación y corrupción se asocian no solamente a la izquierda que fue parte del Estado, sino, de forma particular, a la institucionalización del género y la diversidad sexo-genérica, así como a los organismos internacionales.

Las intensas movilizaciones feministas contra la violencia machista y la libertad corporal, en un renovado esfuerzo por erosionar la estructura patriarcal y capitalista de la sociedad, son ahora el foco del rechazo a la izquierda como una fuerza indiferenciada, en la que se agrupan tanto las fuerzas que protagonizaron el ciclo progresista como a los movimientos sociales, sindicales, etc. Si en el pasado este se condensaba en el comunismo y su contraparte religiosa, la teología de la liberación, hoy se dirige y se dirime en relación con el feminismo y los movimientos de la diversidad sexual, responsables del desorden y la degradación de la familia.

Como ha subrayado Nancy Fraser (2017) para Estados Unidos tras el triunfo de Donald Trump, el calado de estas visiones funda- mentalistas, impulsadas por viejas y nuevas élites, entre sectores depauperados blancos, se asocia al rechazo al denominado “neoliberalismo progresista”. En América Latina, no obstante, la lectura de esta reacción precisa declinarse de modo más específico en relación con la colonialidad. En todo caso, la reacción promete ajustes en el gasto social para los ‘improductivos’, al igual que disciplinamiento de quienes difieren en términos morales. Los nuevos acuerdos con el FMI en distintos países, entre ellos Ecuador, auguran una combinación entre ajuste económico y rectitud patriarcal. Para los neopentecostales, nociones de individualismo, éxito y meritocracia, frente al ‘parasitismo en el mercado y la degeneración social’, son parte de la llamada ‘teología de la prosperidad’. La penetración de esta se combina con formas de liderazgo carismático, y expresiones de comunitarismo sustentadas sobre una fuerte ritualidad y prácticas de entretenimiento y contención. Todo ello ha sido ajeno al dominio de la Iglesia católica, que, a pesar de su calado cultural, ha seguido perdiendo fieles en la medida en que no renovaba las estructuras verticales que la caracterizan y un cierto desapego res- pecto a los contextos locales.

En este escenario de apelaciones a la ley y al orden, al ataque al género y a los feminismos en movimiento adopta distintas versiones. En algunas, el feminismo es egoísta, individualista, hedonista, neoliberal incluso, especialmente cuando de libertad sexual se trata; mientras que en otras, particularmente cuando se activa el supuesto consenso contra la violencia, puede tornarse muy fácilmente en la excusa para acentuar los llamados punitivistas, auténtico signo de identidad y receta de la derecha para los problemas de la desigual- dad. Lamentablemente, esto experimentamos a inicios de 2019 en Ecuador, tras la violación grupal de Martha, en Quito, y el asesinato de Diana, en Ibarra. El presidente Moreno, en un inusitado brote de patriotismo xenófobo, incitó a armar brigadas contra los migrantes venezolanos, asociados, en sus declaraciones, a la delincuencia y a la inseguridad; “la integridad de nuestras mujeres es mi priori- dad”, señaló Moreno. Estas brigadas, más bien hordas enfurecidas, se formaron entre la población y actuaron contra la población venezolana. Tuvimos, entonces, que gritar por partida doble: contra la violencia patriarcal, que el Estado no deja de tolerar y reproducir a través de distintas instancias, y contra el uso irrespetuoso e instrumental de nuestro dolor y la cadena de asesinatos que guardamos en la memoria para justificar el odio al extranjero. Esto, como si la violencia de los nuestros fuera la reacción normal frente a la violencia bárbara, sanguinaria y criminal, la ejercida por los de fuera. Cuando de punitivismo se trata, las derechas globales corren para situarse en primera línea, así tengan que reconocer que la violación, las agresiones, los embarazos forzados, el acoso o el femicidio existen como fenómenos ‘de género’.

Las marchas y alertas feministas contra la violencia y por el derecho al aborto libre revelan, en distintos lugares, casi en una sincronía mágica, una expresividad de caracol que converge en abrazo colectivo, un modo de acuerpamiento en espiral sin principio ni fin.16 Creo que esta imagen es una condensación poderosa de lo que viene pasando en las expresiones del feminismo callejero, algo en lo que se mezcla pesar y duelo público, presencia, sentido y acompañamiento, potencia, alegría de reconocerse y saberse juntas. Estas formas de abrazo público e íntimo nos recuerdan que, frente a la desprotección, los feminismos en movimiento inventan formas en las que el estar juntas (“ahora que estamos juntas, ahora que sí nos ven…”) se convierte en una intensa potencia para la acción y una renovada forma de politizar la cotidianeidad.

—

Cristina Vega es profesora investigadora del Departamento de Sociología y Estudios de Género de Flacso-Ecuador. Integrante del grupo de investigación Transacciones, economía y vida común. Últimas publicaciones: junto a Raquel Martínez y Myriam Paredes (eds.), Cuidado, comunidad, común. Experiencias cooperativas en el sostenimiento de la vida (2018), y ‘Rutas de la reproducción y el cuidado por América Latina. Apropiación, valorización colectiva y política’, en Raquel Gutiérrez (coord.), Comunalidad, tramas comunitarias y producción de lo común. Debates contemporáneos desde América Latina (2018). Es parte del colectivo de la revista feminista ecuatoriana Flor del Guanto.

NOTAS

1 Dediqué un primer texto a la cuestión (Vega, 2017) a partir de algunas lecturas críticas sobre la retórica de la ‘ideología de género’ y consideraciones preliminares sobre su emergencia para el caso ecuatoriano. Entre 2017 y 2018, asistí a varios encuentros y seminarios sobre fundamentalismos celebrados en Flacso Ecuador junto con compañeras de distintos países, incluidas personas de fe, teólogas feministas, periodistas, activistas, etc., donde estos grupos tenían presencia. Entre los estudiantes de la Maestría de Género también se manifestó esta inquietud, de manera que varios quisieron investigar este movimiento y los grupos que lo animan, así como su incidencia y capacidad movilizadora entre los jóvenes. Con la proyección del documental El género bajo ataque, pudimos continuar la conversación. Agradezco la invitación del Grupo Permanente de Trabajo sobre Alternativas al Desarrollo, animado por la Fundación Rosa Luxemburg, a seguir elaborando sobre la cuestión.

2 Varios han sido los hitos de esta regresión, que se agudiza entre 2013 y 2014: la desarticulación y desfinanciación de instancias de igualdad específicas; la negativa a incluir el derecho al aborto en caso de violación en el Código Integral Penal en un país con altas tasas de violencia y de abuso a niñas; la disputa sobre el registro civil del género como ‘baipás’ para el matrimonio homosexual, reforma finalmente aceptada, o la derogación de la Estrategia Nacional Intersectoral de Articulación para la promoción de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Enipla). La Enipla, presentada en julio del 2011 e impulsada por el feminismo en el Estado, fue una política pública que buscó garantizar los derechos sexuales y reproductivos. Sin embargo, en diciembre del 2014 fue reemplazada por el Plan Familia, bajo la influencia del Opus Dei. Esta nueva política pública dispuso que los padres de familia fueran los encargados de la educación sexual de sus hijos, haciendo que esta se convierta en una cuestión familiar y deslegitimando el papel del Estado a la hora de educar en igualdad en este terreno.

3 La oposición que despertó la Ley contribuyó a modificar algunos artículos, por ejemplo, los que aludían a la identidad de género.

4 En 2003, se redacta una obra, el Léxico de términos ambiguos y coloquiales sobre la vida familiar y las cuestiones éticas, con el aporte de más de 70 expertos. Su objetivo es despejar los equívocos que produce la terminología feminista: salud reproduc- tiva, interrupción voluntaria del embarazo, píldora contraceptiva o sexo seguro. En 2004, en una carta a los obispos sobre “la colaboración entre hombre y mujer”, Ratzinger elabora su visión sobre complementariedad en la que se enfatiza la diferencia incomensurable, esencial y transcendente entre los sexos. Teología y ciencia son distintos lenguajes mediante los que expresar una única realidad: la ley natural (Case, 2016).

5 Esta imagen es parte de un video filmado en Cajamarca (02:05m). Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=0b2Myuna3Gk

6 El caso ecuatoriano resulta nuevamente una singularidad en este sentido. En la Carta abierta de las comunidades católicas y evangélicas del Ecuador a las autoridades y ciudadanía en general del 15 de septiembre de 2017 para convocar a la marcha Con mis hijos no te metas, se adopta y adapta el preámbulo de la Constitución de 2008 para aludir al “colonialismo ideológico” contrario a la soberanía que invoca el nombre de Dios y a “nuestras raíces milenarias forja- das por mujeres y hombres de distintos pueblos” y a la “convivencia ciudadana en la diversidad y en armonía con la naturaleza” (Vega, 2017).

7 González Vélez y Castro (2018) muestran una cronología con hitos en las campañas antigénero en distintos países. En ella se advierte el incremento de la ofensiva en torno a 2012 con algunos antecedentes a mediados de los 2000.

8 Foto disponible en: https://www.efe.com/efe/espana/portada/hazteoir-org-rei- vindica-que-su-autobus-solo-muestra-un-hecho-de-la-biologia/10010-3193223

9 El colectivo feminista boliviano Mujeres Creando replicó este mural crítico acerca del papel de la religión católica en la opresión de las mujeres en los mu- ros del Centro Cultural Metropolitano, colindante con la Compañía de Jesús. La Conferencia Episcopal, en un comunicado, solicitó la retirada de la obra al Municipio de Quito. Tras un cierre provisional, finalmente se abrió con visitas restringidas. https://laperiodica.net/article/el-milagroso-altar-blasfe- mo-en-el-estado-laico-ecu/

10 Para Corrêa, en 2013 se produce la ruptura del pacto de gobernabilidad en Brasil que venía desde 2002. Distintos sectores sociales salieron a las calles y la derecha politizó la corrupción; la situación estalló con el golpe contra Dilma Rousseff en 2016. En las elecciones de 2010, ante los duros ataques recibidos, Dilma se había comprometido a no tocar el tema del aborto firmando una carta con el llamado Pueblo de Dios (evangélicos asociados con la derecha del catolicismo).

11 Un editorial del diario argentino La Nación, titulado ‘Niñas madres con mayúsculas’, y publicado el 1 de febrero de 2019, contestaba así al rechazo social suscitado por el caso de una niña de 12 años sobre la que se forzó una cesárea en Jujuy, incumpliendo así el protocolo de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

12 Esta ideóloga, presidenta de la Red Provida y vinculada a la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, se presenta a sí misma como alguien que pasó de ser militante proaborto a defensora de la vida.

13 Foto tomada de la cuenta de Twitter de Indira Huilca (@IndiraHuilca). Disponible en: https://twitter.com/IndiraHuilca/status/992430191418003456

14 Para Rita Segato (2016), la dueñidad en Latinoamérica se manifiesta como bajo una administración mafializada y gangsteril de los negocios, la política y la justicia, vinculada a un orden global y geopolítico sobreimpuesto a nuestros asuntos internos. El crimen y la acumulación de capital son la norma y estructuran la política y la economía. Recupera la idea de que el poder, de corte feudal, se ejerce a través de la crueldad ejemplar sobre los cuerpos, tal y como lo caracterizó Foucault.

15 Véase, por ejemplo, el magnífico trabajo de Acosta y Aguilar (2018).

16 Desde Uruguay, Victoria Furtado y Valeria Grabino (2018) han explicado en qué consiste el abrazo de caracol que de forma espontánea comenzó a cerrar las alertas que sacan a las mujeres a las calles cuando se produce un femicidio. “Nos referiremos al abrazo caracol que cierra cada alerta feminista. En conversaciones informales, integrantes de la Coordinadora de Feminismos nos relataron que en una de las primeras movilizaciones surgió de forma espontánea, y casi como una necesidad corporal, el abrazo caracol, danza que se mantiene como parte de la performance de las siguientes alertas. En el abrazo caracol las mujeres que han participado de la marcha y se sienten convocadas se toman de las manos forman- do una ronda, al tiempo que alguna de ellas suelta una mano y comienza a girar por la parte interna de la ronda, iniciando un espiral que se cierra hacia el centro y sigue cerrándose hasta que no puede girar más. Cuando el abrazo caracol se forma, se grita al unísono y con las manos dadas y alzadas: ‘Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar’. Y luego: ‘Todas juntas, todas libres. Todas juntas, todas libres’”.