Pero a qué viene este comentario, pues si bien en la década de los noventa el sudeste asiático se constituía en la mayor zona industrial del planeta, a partir del 2001 China se incorporaba agresivamente al emporio industrial con las mismas ventajas comparativas que habían asumido sus vecinos del sur; como consecuencia se incrementa brutalmente la demanda de materias primas al igual que los precios de estas, el gigante asiático lo devoraba todo y a cambio inundaba con su producción de “bajo costo y en el menor tiempo posible” primero con el objeto de ganar el mercado, para luego, actualmente, ofertar su producción industrial para “todo bolsillo”. Este periodo de “alza” de precios de los llamados “commodities” indudablemente fue muy favorable para los gobiernos progresistas de Sudamérica, por el soporte financiero que recibieron por sus exportaciones, pero acentuaba su carácter dependiente de proveedores de materias primas en sus estructuras de ingresos país.

Para Bolivia este periodo tuvo particulares significancias, la administración gubernamental de Evo Morales modifica substancialmente la tasa de ingresos nacionales por la explotación de recursos hidrocarburíferos, nacionaliza los sectores de telecomunicaciones y energía, posibilitando con ello un fuerte incremento del volumen de ingresos al TGN, pero además promueve activos mecanismos de redistribución de estos ingresos, por una parte se incrementa el fortalecimiento financiero a los gobiernos municipales y departamentales, por otra se instauran bonos de distribución directa a distintos sectores poblacionales; para una economía pequeña como la nuestra, dado el reducido número poblacional y los bajos índices de consumo que tenia, estas medidas tuvieron un efecto sorprendente; se estrenaba de esta manera la Bolivia “capitalista”, – (que irónicamente nunca la había podido lograr en tal extensión la clase dominante “señorial” en 180 años de intentos) –, puesto que por diferentes canales los índices de circulación de mercancías en todo el país se había “democratizado”, principalmente por la inversión pública orientada hacia la instalación de infraestructura básica de demandas siempre postergadas en comunidades rurales, periferias de ciudades y otros equipamientos también en los centros de la “ciudad”, sin duda esta inversión había posibilitado que en general nos “urbanicemos” en el criterio de la “modernidad” tanto en el área rural como en la urbana, como nunca antes la centralidad de la “ciudad” es el eje en torno al cual vivimos, según el censo del 2012 el 67.5% de la población es urbana.

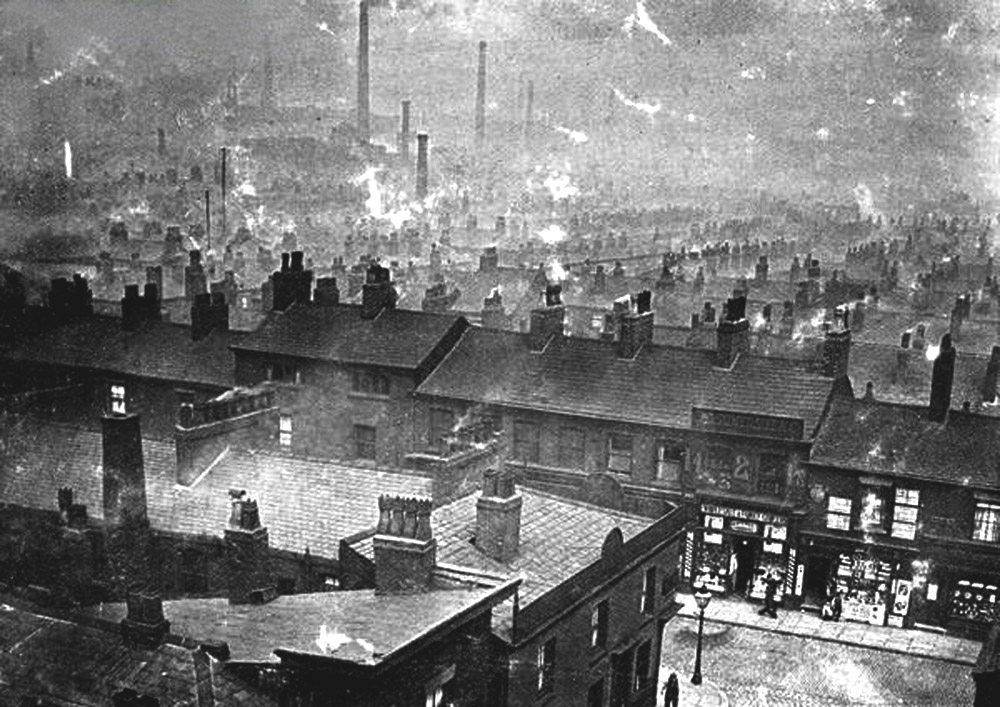

Este derrame de recursos financieros al conjunto de la sociedad boliviana, sin duda tuvo un efecto significativo en el crecimiento de los procesos de manufactura nacionales en los más diversos sectores tales como los de alimentación, construcción, limpieza, metal mecánica y otros muchos más encadenamientos que podemos escudriñarlos en el crecimiento urbano; así por ejemplo si desglosamos un poco la rama de la construcción, nos imaginemos no mas el crecimiento en volumen de la producción de cemento que se ha utilizado, ladrillos, construcción metalúrgica en tolvas para volquetas, mezcladoras, andamios metálicos, revestimientos cerámicos para pisos y paredes, puertas y ventanas de madera y/o aluminio, pinturas para las paredes y otras cositas más que … – póngalas usted –, también en otros sectores es identificable ese proceso de manufactura “hecho en Bolivia” ; sin embargo la producción “industrial”, está orientada principalmente al mercado interno, ya que según datos del INE en cuanto a exportaciones de los últimos cuatro años el valor promedio total nacional de exportación es de 8.242 millones de dólares, de los cuales un 60% corresponden a la extracción de hidrocarburos y minerales y sólo 1.126 millones de dólares en productos manufacturados asociados a vegetales, animales, forestales y textiles, que representan solo el 13,6% del total de las exportaciones, el 27 % restante corresponde a procesos de manufactura básica de metálicos, hidrocarburos y granos.

Es importante destacar que nuestra demanda de productos tecnológicos de consumo doméstico y también del soporte tecnológico industrial van aumentando significativamente a medida que crecen nuestros procesos de urbanización, dicha demanda es cubierta en gran parte por la producción asiática y en menor medida con productos de procedencia europea o estadounidense, volviéndose a reeditar las diferencias en los términos de intercambio desfavorables para nosotros puesto que el valor de nuestras materias primas es inferior al de los productos tecnológicos, sumado a que el funcionamiento de la Bolivia “moderna” depende de todos estos artificios tecnológicos, algunos evidentemente necesarios, mientras otros vuelven actuar como “espejitos” regalados por Colon.

Es tiempo ya de que volvamos a poner nuestros ojos y nuestra palabra de cuestionamiento respecto a los injustos términos de intercambio, a la regulación de los márgenes de utilidad, a la reducción impactos ambientales