[…] aprovechar todas esas oportunidades y esas acciones colectivas que se están generando con ‘juntanza’, que es algo muy interesante y que está muy bien proyectado para todo lo que es el tema territorial porque la tenemos muy clara en ese sentido de ese factor de organización que hace falta, de planificación, de mirar de qué modo esos recursos que nosotros pagamos con nuestros impuestos y nuestros servicios, cómo esos recursos de verdad lleguen al barrio y los podamos llevar de una manera que beneficie a muchísima gente a través de la disciplina deportiva y todos estos procesos que entran en la educación popular. (La Roma FPFC, 2020)

Si existe otro concepto que define el carácter de los colectivos, organizaciones y procesos sociales territoriales, es el de su formación en red y la reinvención de las formas organizativas clásicas. Este proceso de redefinición de relaciones entre grupos y colectivos genera una lectura menos clara en términos de jerarquías y organización social y territorial, poniendo en cuestión los límites de lo privado y lo público (Maccioni y Loyber, 2015). Esto se da en la medida en que la política es incapaz de resolver las demandas sociales, lo cual frente a la presencia de las organizaciones se constituye en «un espacio intersticial, de privacidad compartida, entre los deseos individuales y las instituciones públicas» (Tejerina, 2005, p. 82).

Los procesos barriales han tenido un cambio significativo en el quehacer, sobre todo en el cómo lo hacen, en el cómo se organizaban antes o no se organizaban. Para mí ha sido curioso, por ejemplo, encontrarme con la experiencia de que ahí los pelados en lo último que están pensando es en la organización. Claro, podemos ver rápidamente que es un error o que de pronto es una falencia y lo que en principio nosotros leíamos como una falencia era esa falta de organización o no entender esa organización, más bien, porque el que no la entienda uno de primerazo [sic] o que no sea como uno está acostumbrado a conocerla, pues no quiere decir que no exista. Obviamente estos procesos barriales, y que van caminando ahí también con las uñas, algo tienen de organizados, algo están haciendo bien. (La Creactiva, 2020)

Adicionalmente, el rol de estas redes se orienta menos a la adscripción o reproducción de valores y más a su innovación y producción constante «de manera fluida y sometida a permanente reflexión» (Maccioni y Loyber, 2015, p. 148). O, como se define aquí, a la distribución libre de conocimientos, saberes, experiencias. Este contexto se ha reforzado mediante el posicionamiento de las redes sociales online, que refuerzan las relaciones horizontales y facilitan, hasta cierto punto, espacios de mayor deliberación y viralidad (Gil Moreno, 2017).

Bazero pretende ser un actor influenciador que permita generar cambios y transformaciones. Que invite a que otros seres, otras personas se organicen. Y lo podemos decir porque Bazero pues ha motivado a que otros actores se sumen y quieran hacer algo. ¿Por qué? Andrea, que es autora intelectual de todo este proceso y es la que maneja el «marketing» digital y las redes, pues ha hecho que Bazero haya tenido una explosión. En este momento Bazero tiene más de 5200 seguidores en las redes, que antes no los tenía, y tiene apenas un año. Ha sido puro pulso de la parrilla que ella ha construido en ese enfoque ambiental y podemos decir que las personas que siguen a Bazero son personas enfocadas en el componente ambiental. Son selectivas de consumir ciertos productos con ese carácter ambiental. Entonces eso nos permite también generar alianzas. Es por eso que ahorita Bazero tiene más alianzas… alianzas con No Más Colillas Colombia, con Más Compost, Menos Basura, con Trébola, Simbiotic, Grunt, y así empieza a generar como redes y convoca a que otras organizaciones se unan al parche y empecemos a mover la economía local. (Bazero, 2020)

Todo este panorama refuerza la dimensión estética y comunicativa de la acción política, ya no entendida en el sentido clásico de filiación partidaria o ideológica, y resulta fundamental en términos de la representación. El uso de medios complementarios a la acción directa, mediante herramientas online, redefine el alcance y los procesos deliberativos, profundizando ese carácter local y global, así como los lazos colaborativos que caracterizan a estos colectivos, procesos y organizaciones sociales (Lago Martínez, 2015).

3.1. [Re]definiciones del activismo y de la acción política urbana

Este proceso de definición y redefinición permanente del activismo y de la acción política urbana se organiza en torno a nuevas estructuras de carácter reticular, pero se trata, desde nuestra experiencia y perspectiva, de estructuras orientadas menos a la organización en sí misma y más a la distribución de conocimientos, experiencias, debates y saberes adquiridos en los procesos de activismo territorial. En cierta medida, las plataformas políticas clásicas pierden la capacidad de intervenir y producir significados en el marco de estos procesos, sin que esto signifique su aislamiento de los escenarios de participación política, sino más bien la ampliación de su repertorio de acción.

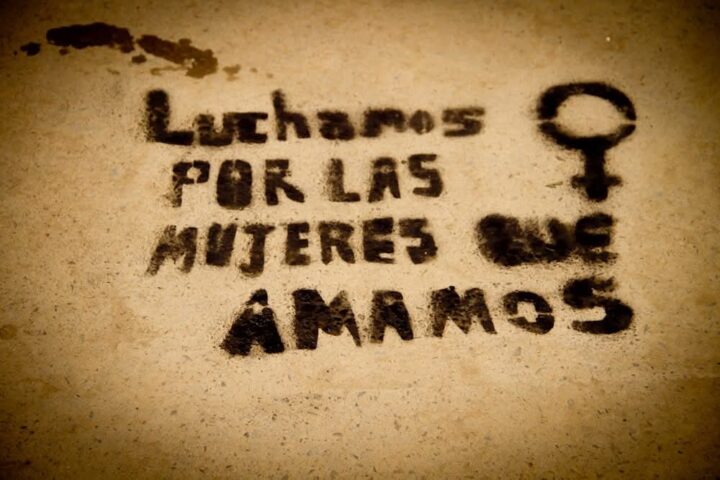

Nosotros tenemos muchas banderas de lucha; el feminismo, lo ambiental, el territorio… esto del territorio, de creernos y apropiarnos del territorio sí nos ha permitido generar bastantes alianzas estratégicas dentro del territorio en las cuales, digamos, la profesora Yulieth parte del Consejo Local de Planeación de la localidad de Kennedy y ella es la presidenta. En ese sentido, a nivel de organización, a poder insertar todas las disciplinas deportivas que hay en la localidad, todo ese proceso que hace la profe, mirar cuáles son sus problemáticas, mirar cómo podemos… estamos también como con un tema de mirar la política pública del deporte en cuanto al deporte comunitario. Todo ese tema se ha enfocado en el fortalecimiento de La Roma, pero también en generar esas redes, esas alianzas, ese conocimiento, que se den cuenta de que el deporte popular, el deporte comunitario, es una herramienta vital para esa construcción de un tejido social, para generar esos cambios verdaderos y esas acciones colectivas. También en un ejercicio político que se hizo, donde nos hicieron una propuesta y arrancaron con este tema de los proyectos populares y llegaron a una victoria a través de organizar procesos sociales, que se llama ‘juntanza’. Es un espacio que, digamos, permite organizaciones como La Roma, como muchas organizaciones más de la localidad de Kennedy, para pensar en cómo vamos a cambiar y a transformar esto, a generar esa cultura cívica. (La Roma FPFC, 2020)

Adicionalmente, las redes que se conforman no solo agrupan organizaciones y colectivos, sino que se han orientado, aun de manera incipiente, a la constitución de redes de espacios que facilitan los procesos de encuentro e intercambio que a veces resultan complejos en los diálogos que se establecen de modo directo desde los principios o valores propios de cada organización o colectivo.

De las plataformas políticas a las redes libres

Al acercarse a los territorios y procesos colectivos locales en las ciudades, se encuentra una multiplicidad de formas organizativas y de trabajo que resultan difíciles de definir o catalogar. Son fluctuantes, cuentan con liderazgos diluidos en la colectividad, son diversas o incluso ambiguas discursivamente y se fundamentan en procesos de soberanía local y autonomía social. Además, su accionar no necesariamente es homogéneo en el tiempo, en gran medida por las limitaciones económicas para el desarrollo de sus trabajos, por lo cual resulta complejo mantener escenarios de encuentro y diálogo estables.

Estas características hacen difícil la consolida- ción o articulación de los colectivos, organizaciones y procesos sociales urbanos en torno a grandes plataformas políticas e incluso estas son vistas con desconfianza. Al mismo tiempo, las plataformas políticas, más articuladas a los procesos institucionales, suelen desconocer o no llegan a comprender e incorporar estas dinámicas en sus desarrollos, más abstractos, jerarquizados y rígidos con respecto a las dinámicas barriales, locales y territoriales.

Lo anterior no significa que no existan formas o procesos que articulen al conjunto de los activismos urbanos territoriales. En gran medida, estas articulaciones y formas de organización entre organizaciones y colectivos pasan por la constitución de redes libres. Se trata de redes no formalizadas o cerradas ni claramente delimitadas. Redes que se desarrollan en múltiples niveles y que se activan en torno a acontecimientos, situaciones o ejercicios de encuentro y trabajo concreto en los territorios.

La red que se forma a través de estos ejercicios colectivos y a través del tiempo que hemos compartido y todo eso lo que hace es crear como un punto de referencia. Uno, como para que no se pierda esa memoria de lo que se ha hecho, pero dos también para que en la medida en que haya el estímulo de… ‘oiga, se nos quedó este proyecto por hacer y sería chévere hacerlo en algún momento’ o Dorita que en la mesa territorial o en otro proyecto diga ‘oiga, sí, para esta problemática yo tengo un colectivo de artistas con el que he trabajado en el humedal y ellos podrían hacer tal o cual cosa’. Es como ese punto de referencia que puede marcar cosas a futuro, por decirlo así. Teniendo en cuenta esas temporalidades y esa permeabilidad en la que no somos una empresa o somos una institución donde haya como unas directrices en las que, no sé, el que es presidente es presidente y el que sigue al mando entonces es Fulanito, pues no. Todo puede ir permeando y creo que esa ha sido como la cosa, que se haya mantenido de algún modo hasta el día de hoy como el pensamiento de ese vínculo entre los Amigos Garden y el humedal, porque si hubiera sido solo por un proyecto, pues se acabó el proyecto y ya. Pero como se gestó también un compromiso con El Barrio, con la comunidad, con Dorita misma, eso ha creado la oportunidad de seguir con el trabajo que hemos venido generando, en otras esferas y tal vez con gente nueva. (Amigos Garden, 2020)

Estas redes libres no tienen necesariamente nombres preestablecidos, evitan las vocerías y representatividades individuales y no cuentan con estatutos ni registros sistemáticos de su actividad. Son redes que se van tejiendo y rehaciendo de manera continua y permanente en los territorios, que habitan en la memoria colectiva y que priorizan el encuentro alrededor de la acción antes que la deliberación. Los diálogos que allí se establecen giran más en torno a las experiencias sensibles de los procesos locales y menos en torno a la consolidación de discursos o aspiraciones políticas hegemónicas.

Entre redes de organizaciones y redes de espacios

Teniendo en cuenta el carácter libre de estas redes bajo las que se articulan las experiencias locales urbanas, se puede incluso identificar otra serie de características en la forma en que se han venido conformando. Una de las principales es que son redes más orientadas a la distribución libre de conocimientos antes que a la idea de la conformación de una organización estructurada de colectivos o experiencias urbanas. Se trata de redes orientadas al intercambio y flujo de saberes e inteligencias colectivas, a la bús- queda por hacer llegar las experiencias aprendidas a otros contextos y espacios para su difusión y puesta en práctica localmente.

En este sentido, incluso una parte importante de la conformación de dichas redes pasa, antes que por la articulación de organizaciones, personas o procesos, por la articulación de los espacios colectivos y las experiencias allí localizadas. Lo anterior porque los diálogos en torno a la experiencia del espacio urbano y de los espacios colectivos resultan más sencillos de realizar que en torno a los intereses particulares de las organizaciones y los procesos que se encuentran y articulan.

Estaba pensando como en esas redes… la teoría de red sociológica dice que hay unos agentes claves en una red, sobre los cuales los otros agentes se pliegan. Entonces yo estaba pensando, en primera instancia, en el agente clave, digamos, el que articula a los otros agentes en el territorio, en este caso pues es Dorita. Eso fue lo primero que pensé. Pero, en palabras de Dorita, ella está diciendo: ‘El agente clave no soy yo, el agente clave es lo humano, es el paisaje, es el humedal’, entonces eso es lo que moviliza. (Amigos Garden, 2020)

Sin embargo, aunque de manera paulatina se han venido generando y multiplicando estas experiencias, la posibilidad de avanzar en la consolidación de redes de espacios para el intercambio y la distribución libre de conocimientos tiene aún mucho más campo por explorar por parte de las organizaciones, los colectivos y los procesos urbanos, populares y barriales.

3.1. Tensiones locales: iteraciones, procesos y retrocesos

Las relaciones entre colectivos, organizaciones, comunidades y hasta entidades las vinculo mucho con las relaciones humanas y cómo esas emociones y cómo toda esa parte tan humana es la que nos une o nos separa a la hora de trabajar. Cómo la amistad y la empatía juegan ahí. Pero eso tampoco quiere decir que el proceso… o sea, hay una necesidad, hay una problemática en un territorio y que porque yo no me entiendo con el otro entonces ahí ya no hay nada, eso no es lo que estoy queriendo decir. Me parece que cuando hay mayor empatía, cuando hay como roles claros, como esa consistencia clara, rinde mucho; cuando hay química, fluye. Pero si no fluye, igual hay que luchar por ese territorio, por esa necesidad, por esa causa. Les toca a las organizaciones empezar a mirar cómo lograr esos puntos en común. (La Creactiva, 2020)

No todo lo que se trabaja en red o en estas formas emergentes de articulación social implica un funcionamiento armónico y poco conflictivo entre sus integrantes. Existe un proceso de aprendizaje y descubrimiento permanente en estas relaciones, mucho más difusas que las de las organizaciones clásicas, que no se puede entender de una manera lineal, sino que conlleva procesos dinámicos en los que las subjetividades adquieren un rol determinante.

Actualmente la comunidad está peleando contra la huerta, cuando en su momento la gente era como muy receptiva a la huerta; actualmente, de hecho, nos enteramos de una cantidad de peticiones que han llegado allá a la alcaldía para acabar la huerta, convertirla en un parque… entonces sí, yo creo que el potencial no hay que negarlo. La huerta tiene muchas cosas buenas, pero creo que se dejó de lado la participación de la gente, dejó de ser activa. Entonces pensamos que era importante hablar con la gente y este proyecto de los corredores fue importante para reactivar la huerta y mostrarle a la comunidad que es un lugar fundamental. (La Roma FPFC, 2020)

Tensiones del trabajo colectivo en red

El trabajo en red expuesto no está exento de tensiones en su puesta en práctica en los territorios y en los procesos locales, de modo fundamental por su carácter voluble, lo que hace complejo mantener los espacios continuos de diálogo entre las organizaciones y de estas con los vecinos y las comunidades locales. Como se ha venido desarrollando en el texto, la disputa simbólica por el espacio urbano, los diálogos entre los diversos intereses y visiones de trabajo de las organizaciones o los conflictos generados en torno al reconocimiento o negación institucional, generan necesariamente tensiones en la puesta en práctica de estos procesos en sus territorios.

Hemos tenido algunos problemas con los vecinos. Por ejemplo, a Jeisson le robaron un girasol que estaba plantando, una frambuesa. También unas frambuesas se las robaron. Igual lo que nosotros hacemos, si la gente quiere entrar, es abrirle. La huerta no se deja morir cuando uno le trabaja en lo que sabe y en lo que se pueda. (Roma Escuela, 2020)

Además, la variabilidad de los liderazgos indi- viduales, tanto dentro de los colectivos y organiza- ciones como entre estas mismas en los escenarios de articulación local y territorial, afecta la continuidad de las elaboraciones, los planes y los acuerdos colec- tivos alcanzados, ya que hay una rotación constante entre quienes participan en estos escenarios. De esta manera, el trabajo colectivo adquiere un carácter iterativo: se repiten muchos de los pasos y proce- sos desarrollados en etapas previas y los acumula- dos se van consolidando de manera paulatina, pero no necesariamente lineal. Esto implica reiteraciones, procesos y retrocesos constantes en los desarrollos colectivos de articulación en red que tensionan de forma permanente estos escenarios de articulación.

En este sentido, suele ser común encontrarse con el aislamiento temporal de los colectivos, organizaciones y procesos urbanos, que priorizan en muchos casos o momentos de su desarrollo el activismo urbano local o territorial sobre los espacios de articulación, ante las tensiones y dificultades que allí se generan. Pero eventualmente vuelven y retoman la integración a estas redes de acuerdo con coyunturas externas o situaciones internas que exigen la ampliación de los escenarios de diálogo social.

Redes sociales de intercambio

De manera complementaria a la constitución de las redes libres mencionadas, un recurso vital del activismo urbano y territorial pasa por la consolidación de redes sociales de intercambio, ya no fundamentalmente en torno a la articulación de expresiones colectivas u organizadas, sino a los procesos de autogestión, gestión compartida y autonomía social en los que se basan sus trabajos, y que llevan a la constitución de redes con vecinos y habitantes locales u otras personas o colectivos externos con exploraciones o intereses de vida similares y compartidos con respecto a los desarrollados localmente.

Estas redes sociales de intercambio son mucho más difusas y menos formalizadas que las redes libres de organizaciones y colectivos, puesto que se activan en torno a acciones o acontecimientos específicos y determinados, y no están orientadas a la búsqueda de otro tipo de articulaciones sociales que trasciendan el activismo local alrededor del cual se activan. Comparten con las redes libres la priorización de los procesos de intercambio de conocimientos antes que la consolidación de escenarios de deliberación, aunque, mucho más, priorizan el intercambio de recursos y capacidades sociales e individuales para llevar a cabo las acciones concretas por la disputa del espacio urbano local. Estas redes sociales son, finalmente, las que mantienen a flote las iniciativas de transformación urbana, las que les permiten avanzar en espacios de legitimación local y las que garantizan un flujo de recursos sociales que solventa la falta de apoyo institucional y las limitaciones económicas a las que se enfrentan el trabajo y el activismo urbano.

La pandemia fue el momento en que se desapareció el tema de poder ir al territorio. Y nosotros nos dimos cuenta de que pues ese lugar como de encuentro seguía existiendo, y que adicionalmente seguía ofreciendo como actividades en torno al proceso de la huerta. La gente seguía yendo a sembrar, a cultivar. Nosotros no teníamos que ir a hacer convocatoria de jornadas ni absolutamente nada, sino que eso ya existía sin nuestra presencia e incluso sin nuestra presencia virtual. La gran huella es que ese espacio sigue vigente. (Colectivo Pentagrama – TA, 2020)

Alianzas por el espacio urbano

Como se ha mencionado, la forma más fácil de articulación y diálogo entre organizaciones, colectivos y procesos urbanos se da en torno a la experiencia sensible del espacio, lo que lleva a que las figuras más comunes de articulación de las redes de trabajo que se constituyen sean aquellas orientadas a la conformación de alianzas por la defensa o reivindicación de espacios y territorios urbanos específicos.

Estos espacios y territorios suelen estar definidos por un elemento común que los articula, usualmente de carácter socioambiental, como los ríos, humedales, cerros o bordes de transición urbano – rural, o los espacios colectivos de memoria urbana bajo los cuales se ha ido construyendo la ciudad. Asimismo, las divisiones institucionales del territorio suelen ser otro elemento a partir del cual se configuran estas alianzas por el espacio urbano que, finalmente, suelen estar contenidas en estas delimitaciones legibles del territorio.

Este enfoque de articulación territorial facilita, además, el encuentro multisectorial de las diversas expresiones urbanas, el cual es difícil de hallar en otros escenarios no territorializados, como las plata- formas políticas. En este sentido, el enfoque ofrece una alternativa amplia/diversa que contrasta con la profunda sectorización y fragmentación social de las políticas públicas y los escenarios de participación creados institucionalmente. Sin embargo, en nuestro contexto no es común encontrar alianzas por el espa- cio urbano más amplias que trasciendan estos terri- torios con territorialidades e identidades claramente definidas y que lleguen a disputar o reivindicar el te- rritorio urbano de manera global, no parcial.

3.1. Estrategias y articulaciones institucionales

Acá llegó el Jardín Botánico, también la Secretaría Distrital de Ambiente, a decir: ‘Venga, aquí qué hay que hacer’, apoyando. La Empresa de Acueducto, la Alcaldía Local… y pues esa idea de seguir tejiendo y seguir construyendo esto, la idea de querer hacer algo en la ciudad. Ese rinconcito de la ciudad, en la localidad de Kennedy, detrás de Corabastos, el barrio llamado El Amparo, que realmente es un sector de 14 barrios… ahí en ese sitio es donde estamos ubicados en el humedal La Vaca y que ha dado leche para mucha gente, y seguirá dando. (Amigos Garden, 2020)

Interacciones con el espacio institucional

La interacción con el espacio institucional desde las organizaciones, los colectivos y los procesos urbanos tiende a ser conflictiva, en la medida en que el espacio normado institucionalmente suele ser rígido o restrictivo y no se adapta a las realidades y los procesos de cambio socioespacial en curso en nuestro contexto. Un recurso que es utilizado más o menos de manera explícita en la resignificación del territorio por parte del activismo urbano es la provocación como ejercicio reivindicativo de la soberanía local.

Esta provocación, que se realiza a partir de la ruptura de la cotidianidad o del uso social asignado a los espacios normados, busca establecer otras interacciones con el espacio institucional, que suele estar ausente o tener una presencia marginal en los territorios, pero que una vez son generadas estas situaciones aparece para su restricción o regulación. Se abre así un espacio de interacción entre grupos sociales e instituciones que antes no existía. Esto ofrece múltiples posibilidades de diálogo, encuentro o desencuentro, que en paralelo permiten afianzar las reivindicaciones por la autonomía social y territorial, así como poner a prueba el potencial del trabajo colectivo y del espacio urbano en proceso de apropiación.

Negación y negociación institucional

El primer escenario de desencuentro institucional en este tipo de procesos de activismo urbano suele ser una negación en doble vía, tanto de expresiones urbanas colectivas hacia la institucionalidad como de la institucionalidad hacia estas expresiones. Esta negación, si bien en muchos casos puede llegar a ser conflictiva, no necesariamente lo es y puede solo convertirse en una negación pasiva entre procesos sociales e instituciones que se evitan de manera mutua.

Pero cuando se ganan espacios y se logra la legitimación social en los procesos de apropiación y transformación territorial y urbana desde las organizaciones y los procesos colectivos locales, se avanza en nuevos escenarios de reivindicación ante la institucionalidad, bien sea para el acceso a recursos o el reconocimiento de los procesos adelantados localmente. Estas situaciones suelen exigir la apertura de espacios de negociación que quedan sujetos en gran medida al enfoque político desarrollado en el momento por la administración pública.

Otra situación que exige la apertura de espacios de negociación institucional surge cuando, después de haber estado ausente, la institucionalidad política o económica hace presencia en el territorio por motivos e intereses externos o producto de procesos de planeación de arriba abajo. En estas situaciones, la negación de las realidades locales lleva a la reivindicación, aún más pronunciada, de la autonomía social y territorial de los procesos locales para su reconocimiento, y a la búsqueda por detener, limitar o redirigir las intervenciones o proyectos en curso.

Participación e incidencia política

Existe una excesiva sectorización de los escena- rios de participación e incidencia política institucional, que contrastan con los espacios de articulación multisectorial que se elaboran en torno al espacio urbano colectivo. Sin embargo, estos escenarios de participación permiten generar otras articulaciones que no se presentan de manera natural en el territorio, en otras escalas no exclusivamente locales y que abarcan más espacios de los que por sí mismos cubren las organizaciones, los colectivos y los procesos urbanos en cuestión. Asimismo, ofrecen la oportunidad de generar incidencias desde el conocimiento práctico de la ciudad frente a las lecturas más limitadas con que suelen trabajar los profesionales y técnicos de la administración pública que no cuentan con arraigo territorial.

A partir del reconocimiento de esta realidad, una parte de las organizaciones y los colectivos urbanos, en particular aquellos conformados por habitantes locales de los espacios colectivos de trabajo, han decidido participar en diversos escenarios institucionales de incidencia política, en la búsqueda por viabilizar recursos y legitimidad para el fortalecimiento de los procesos locales, manteniendo un enfoque utilitario en su relación con la institucionalidad. En paralelo, muchas de las personas que participan en las organizaciones, los colectivos y los procesos urbanos hacen parte de las instituciones locales, y encuentran en el activismo urbano la posibilidad de explorar aproximaciones al territorio que no son posibles desde los espacios de trabajo institucional. De esta forma, las articulaciones del activismo urbano local y territorial con los espacios institucionales configuran entramados complejos de relaciones, muchas veces con límites poco definidos.

Cuando no estamos, digamos, en el tema, precisamente, desarrollando alguna actividad específica, estamos siempre conectadísimos. Y conectados es seguir en que tenemos la mesa en el humedal La Vaca, una particularidad, y es el trabajo comunitario, pero también articulado. Y allí hemos creado un espacio que se llama la Mesa Territorial Humedal La Vaca. Claro, eso sonará como algo muy institucional… pues sí. Sí tiene que ver con eso. Está en la política distrital de humedales, plasmado, que se deben realizar este tipo de ejercicios como un escenario de participación para todos los humedales. Desde el humedal La Vaca, el grupo base de semillas, la fundación, trabajó para la construcción de esta política, aportó esa idea: debe haber espacios de participación. (Amigos Garden, 2020)

De alguna manera, estas dinámicas han permitido el establecimiento de un proceso de copado institucional progresivo en ambos frentes: desde la participación en escenarios de incidencia política formales y desde la vinculación individual a espacios institucionales de trabajo, lo que ha permitido establecer otras formas de diálogos y relaciones complementarias que fluctúan entre lo formal y lo informal.

[…] para comentar algo de lo que pasa, por ejemplo, en las intervenciones y en cómo se piensan el paisaje y el territorio desde la institucionalidad, porque yo trabajo como en doble bando [risas] y yo trabajo en la institucionalidad, pues con planes… en planificación territorial y yo siento que hay una cosa y es como la aspiración a lo que uno debería hacer y es como la planificación de arriba abajo, pero también de abajo arriba. Eso a veces es superraro y como que en la teoría suena superbién, pero en la práctica eso qué viene siendo… y yo siento que definitivamente es como el ejercicio que hace Dorita. Dorita es como un agente clave porque yo sí siento que definitivamente la clave para transformar el territorio es la concertación. Entonces se necesita un activismo ciudadano y un compromiso muy clave; pero también se necesita como tener esa capacidad de entender el andamiaje institucional, que hay una cantidad de prioridades de temas, de normas… o sea, hay unas cosas muy complejas que suceden de arriba que no suceden solamente de forma caprichosa, sino que pues tienen un sentido y dentro de un marco que es tan complejo de gestionar como es una ciudad, y poder articularse con eso y poder como incidir es una cosa muy valiosa que requiere de una sabiduría del territorio. Y una sabiduría de no solamente lo que es el lugar o los procesos del humedal como tal, sino la comunidad, todo lo que sucede… o sea, realmente lo que constituye el paisaje no son las matas, es todo lo que sucede alrededor, las personas cómo llegan y modifican ese territorio, cómo inciden… Entonces eso me parece una cosa valiosísima y que debería ser un ejemplo a seguir, debería ser replicable. Yo creo que eso es para mí uno de los principales aprendizajes de lo que es la teoría y la práctica. (Amigos Garden, 2020)