Todos los días se registran entre 2 y 5 casos de violación a mujeres, niñas, niños y adolescentes (en datos oficiales), de los cuales ni siquiera el 20% llegan a una sentencia.

La violación es un acto de poder y dominación sobre nuestros cuerpos. Es una manifestación más, de la larga lista de actos de violencia sistémica machista. A pesar de ser uno de los últimos eslabones de la violencia, cuando una sobreviviente de violación se enfrenta a esta realidad, encara una serie de decisiones que debe asumir.

Una decisión podría ser la del silencio. El silencio no es una postura cómoda. Es una lucha interna con nuestro amor propio. En muchos casos se puede vivenciar este proceso como el intento de recuperar y traer de vuelta nuestra alma del purgatorio. ¿O acaso debemos cargar con una culpa impuesta que no nos pertenece?

¿Y si decido hablar y/o elegir el “camino de la justicia’’?

Que una sobreviviente hable de lo que le pasó es un desafío al orden patriarcal. Es un desafío al silencio impuesto, normalizado: cállate, no causes problemas, no fue nada. Este orden está estructurado sobre miradas y acciones opresoras que se ejercen desde distintos sectores y niveles de las instituciones, llamadas teóricamente, a cuidar la vida y la dignidad de la población, pero también en los niveles más cotidianos de nuestro día a día.

- La justicia es selectiva y clasista, mira tu bolsillo antes de aplicar las leyes. Cuando una sobreviviente se enfrenta a la justicia, entra en un laberinto de constante revictimización a través de una evaluación psicológica, una revisión médico forense y un informe de la declaración que pondrá en tela de juicio cada detalle que manifieste en su declaración. El orden patriarcal, presente en los procesos de denuncia exige a las sobrevivientes contar con una serie recursos (educación, dinero, tiempo, red de apoyo de contención). A mayor cantidad de recursos, aumenta la posibilidad de que la denuncia pueda concretarse. La burocracia está por encima del sentido común y la mínima empatía humana que, con mayor razón, los servidores públicos debiesen aplicar. El orden hace trabajar más a la sobreviviente que al agresor.

- El agresor: El machismo y cinismo integrado en los agresores, intenta negar el hecho o justificarlo. La justicia ni siquiera intentará indagar sobre el agresor, y éste ni siquiera tendrá que mover un dedo para intentar defenderse, al contrario, la sobreviviente tendrá que esforzarse por respaldar su declaración. A pesar de que el agresor frente a la justicia también tiene sus condicionantes de clase, a menudo es el más beneficiado favorecido por la impunidad.

- El entorno familiar y la sociedad: La mayoría de los casos no son acompañados y el entorno familiar y la sociedad asumen diferentes posturas: la de juez, la de cómplice o paternalista. No escatima en reproducir los mensajes que ponen en tela de juicio las denuncias y a menudo ponen por encima el tratamiento de esta información como si se tratase del capítulo de una novela o una puesta en escena que según quién las protagonice parece más interesante de consumir.

- Los medios de comunicación hegemónicos, que desde un tradicional enfoque misógino y machista, manejan la información de manera irresponsable acudiendo al amarillismo y sensacionalismo porque, claramente, estos “productos noticiosos” venden más. Se alimenta el morbo, la crónica roja que convierte la violencia en un hecho cotidiano que muere ahí sin denunciar la violencia sistémica de la cual también los medios de comunicación que nos cosifican, tienen parte.

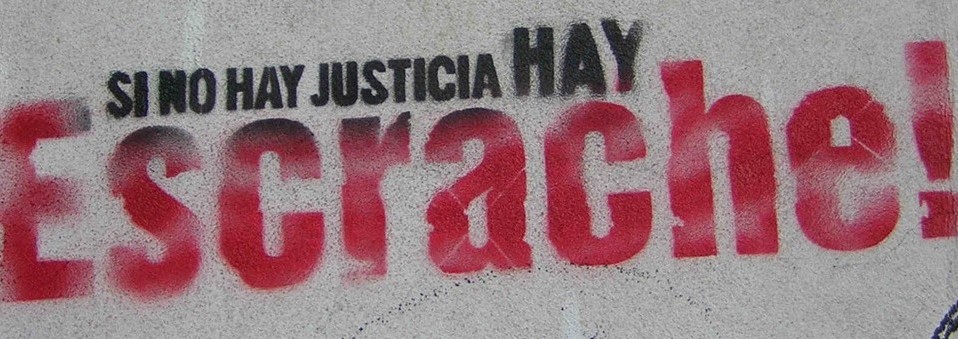

EL SENTIDO DEL ESCRACHE

Con todos estos elementos, no sorprende que para muchas de las compañeras que viven situaciones de violencia, el levantar una denuncia formal no sea la primera opción. Ya habíamos mencionado el silencio, callar, reprimir, no poner en palabras ni externalizar el abuso sufrido. Y también está el escrache. En nuestro país, numerosos casos han sido visibilizados gracias al respaldo que redes de contención han hecho a las situaciones de injusticia y abuso. Desde estos espacios no existe la exigencia de recursos a las sobrevivientes. El apoyo no se condiciona a la clase y condiciones individuales de la sobreviviente, sino que se actúa con una escucha genuina y empática.

Ante una situación de violencia que está quedando impune, la defensa se hace legítima a través del exposición pública (escrache). Generando tejidos de cuidado legal y psicológico que respaldan y dan fuerza a la sobreviviente para continuar con el proceso de denuncia. Al visibilizar el caso, a través de la empatía de muchas personas conscientes la red de contención crece y demuestran su apoyo a través de un YO TE CREO.

El escrache plantea una serie de desafíos a la llamada justicia formal porque disloca una parte de las relaciones de poder y plantea algo interesante que podríamos llamar una suerte de control social, amparado desde las redes sociales pero también amenazado desde ahí. Si las denuncias formales ante las consecuencias constantes que tiene el sistema patriarcal contra la vida de las mujeres (40 feminicidios en Bolivia en lo que va del año), no basta para frenarlas, es importante indagar por nuevos rumbos que nos brinden una eficacia retórica, discursiva, simbólica y performativa que vayan más allá de un simple punitivismo dirigido a castigar el crimen sin tomar en cuenta también que existe un caldo de cultivo gigantesco que lo hace posible y que este caldo se genera y reproduce en toda la tela social (Segato, 2020).

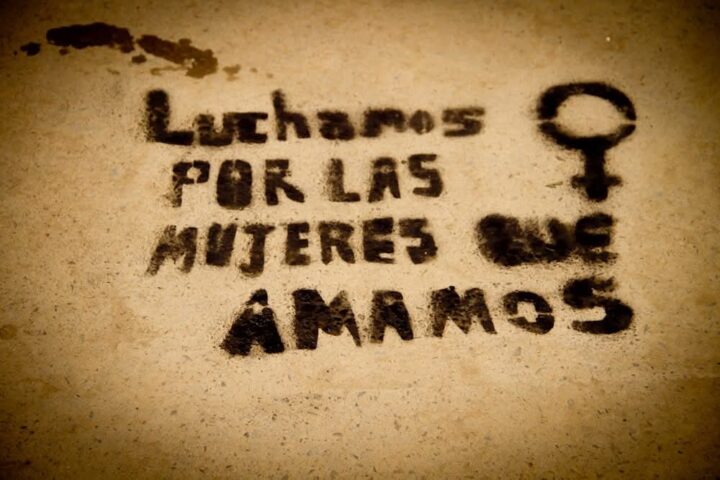

Ahora bien, el feminismo no puede construirse desde una política del enemigo, reproduciendo lo mismo que denuncia, así pues, ¿cuáles son los caminos a seguir? El escrache, no entendido como linchamiento ni venganza, sino como una forma de denuncia colectiva que permita visibilizar las violencias perpetradas en el cuerpo de las mujeres para que no queden impunes, en especial cuando se trata de agresores con poder y resonancia pública. Es una corresponsabilidad colectiva que nos permite configurar acciones políticas, que religan y constituyen un nuevo repertorio de luchas.