Entrevista con Mario Rodriguez realiaza por Mathieu Glayre para la revista “Le moins” del movimiento del decrecimiento de Suiza en agosto de 2025.

Como “decrecentistas”, la hubris nos parece característica de las sociedades modernas. Desde tu perspectiva como activista ambiental y social latinoamericano cercano a los pueblos indígenas, ¿qué opinas al respecto?

Es posible que esta idea de un tipo de exceso, expresada en la construcción de una personalidad arrogante e insolente, en una especie de un super ego demasiado grande y desmesurado, también vinculado a una especie de desenfreno y un estilo de vida desmedido, que puede traducirse en formas de consumo acelerado e intensificado… no solo esté presente en las sociedades occidentales modernas, sino que sea un mecanismo relacionado con las complejas relaciones que se establecen entre los seres humanos, y entre los seres humanos y la naturaleza, y en el que las relaciones de poder generan concentración de poder y riqueza. Cuando el poder y la riqueza se concentran en demasía, existe una tendencia a sobrepasar los límites, a incurrir en procesos de exceso en el uso de este poder, en la forma en que nos relacionamos con todo lo que nos rodea. Así, este estilo de vida que podemos asociar a la hubris, se expresa a través de un profundo sobreconsumo que genera desequilibrios profundos en las relaciones entre seres humanos y de éstos con la naturaleza, consecuencia de la construcción de estos egos desmedidos.

Sin embargo, es sin duda en las sociedades occidentales modernas, en particular en la expansión de la era industrial y capitalista, donde esto se expresa con mayor fuerza, a través de la necesidad del capitalismo de generar circuitos de mercado que aceleren el consumo de bienes. Por ello, se crea un reforzamiento excesivo de la arrogancia, cierta insolencia y orgullo, que nos permite centrarnos en nosotros mismos como expresión radical del individualismo. El mercado, que es posiblemente la expresión más fuerte en la historia de la humanidad, de la concentración de poder y riqueza, genera intencionadamente el deseo de acumulación como expresión del éxito, para ello radicaliza el sobreconsumo como la forma arrogante de materializar esa concentración. Por ello, en las sociedades modernos de mercado capitalista, la sociedad suele “tolerar” de alguna manera que quienes tienen muchísima riqueza y poder, y expresan esa su concentración, sigan haciéndolo. Basta ver como se incentiva esa arrogancia que expresan deportistas o artistas con grandes ingresos concentrados, así como los llamados milmillonarios de hoy, las grandes corporaciones y los gobiernos de países imperiales. Es una especie de arrogancia aceptada como expresión de reconocer el éxito de sus vidas, deseada por el resto de la población, gracias a su acumulación de poder y riqueza y mediada por las formas y valores del mercado en competencia y el sobreconsumo. Esto se evidencia en la forma en que la personalidad arrogante se expresa a través de lo que consume y exhibe. En cierto modo, esto está alcanzando niveles nunca antes vistos en otras sociedades, acelerando estos procesos de desenfreno y exceso en la expresión corporal, desde el consumo ligado al cuerpo como la ropa, las joyas o el gimnasio, hasta el hedonismo de las sociedades contemporáneas, el cuerpo es quien expresa mi posición de poder y es arrogante, hay un exceso de adoración al cuerpo. Y así, los egos se expanden cada vez más. Es su capacidad expresiva, el lugar del privilegio que tengo basado en el poder que poseo, pero también en el consumo en su conjunto. Basta con observar para percibir estos excesos, ya que estos procesos de consumo acelerado y la expresión de este tipo de desenfreno del orgullo y la arrogancia se han intensificado.

En otras sociedades y culturas en las que, por ejemplo, en momentos rituales, se usaban ampliamente adornos como el oro, pero no en formas de densificación cotidiana, de sobreconsumo acelerado, sino solo en momentos puntuales. Y, en general, estos adornos tenían una vida muy larga y no se encontraban en procesos tan masivos y generalizados. Los mercados aceleraron la incorporación y colonización de territorios que antes no estaban incluidos en el capitalismo, no solo para la extracción de riqueza, sino también para la aceleración de las formas de consumo en dichos territorios, lo que hace que la arrogancia de los estilos de vida que podemos asociar a la hubris, también estén hoy presentes en estas sociedades y culturas. Pero su núcleo de expasión ocurre fundamentalmente en las sociedades modernas, de tipo capitalista occidental, en las que encontramos este desenfreno, esta tendencia a sobrepasar todos los límites, con la pérdida de mecanismos regulatorios, lo que significa que la competencia acelera aún más este sobreconsumo.

Esta idea de la hybris como “heramienta” que puede ayudar a que los seres humanos se mantengan dentro de algunos límites, ¿podemos encontrar algo equivalente entre los pueblos indígenas que conoces?

Sí, incluso creo que es una de las sabidurías de la mayoría de los pueblos que llamamos «indígenas». Y creo que tiene que ver con la capacidad de comprender que sus vidas dependían de una relación más o menos equilibrada —lo que no significa que nunca haya un desequilibrio— con la capacidad regenerativa de la naturaleza. Y comprender que es su vida, en términos de relaciones, ya sea agricultura, ganadería, recolección, pesca o cualquier otra actividad de este tipo, la que requiere esta conexión: comprender cómo funcionan los ciclos… Es su propia vida la que les permite comprender que si hay exceso, si hay desenfreno en lo que consumo, en mi ego de apropiación, en mi exceso ostentoso, en mi lugar de poder, esta capacidad regenerativa de la vida comienza a desequilibrarse, y que es la continuidad de mi propia vida la que entonces se ve comprometida. Solo se aprende en la medida en que la vida se conecta con estos ciclos regenerativos sobre los que existe una experiencia histórica colectiva, comunitaria, una memoria en el grupo, en esta convivencia con la naturaleza. Esto no significa que nunca haya desequilibrio, precisamente porque los mecanismos reguladores se pierden o se ven finalmente desbordados por sistemas de concentración de riqueza y poder. Pero esto ha generado en ellos esta sabiduría en la configuración de acuerdos de convivencia. Estos acuerdos de convivencia permiten, en cierta manera, regular los excesos. Daré tres ejemplos. En el mundo andino, en las comunidades indígenas de los Andes centrales que conozco —aymaras o quechuas—, hay mucha mitología, pero también la encontramos entre pueblos de la Amazonía o del Chaco, en las tierras bajas de Bolivia, un sinfín de mitos en los que el arrogante, quien se aprovecha demasiado de su poder y se enorgullece demasiado de su poder, su conocimiento, su capacidad de manipulación, termina derrotado. Por ejemplo, existe una figura doble y ambigua en el mundo andino: los zorros, llamados “Q’amaqe”, quienes son muy inteligentes y sabios, y gracias a esto aprovechan de situaciones ventajosas. Pero cuando hacen un uso desmedido de su inteligencia para aprovecharse de otras personas, cuando hay un uso excesivo de estas habilidades, generalmente terminan en derrota.

También lo encontramos en la forma de seres humanos que afirman tener más poder del que deberían. Intentan, en cierto modo, convertirse en dioses, aunque la noción de lo divino es diferente en el mundo indígena. En mi opinión, no existe allí una noción de lo «divino», sino que intentan desempeñar roles, digamos, vinculados a lo «sagrado». Ahora bien, este lugar de lo «sagrado» funciona precisamente como regulador de las relaciones; por ejemplo, cuando hay excesos o una no moderación, este espacio sagrado las regula, genera mecanismos de compensación o ciertas sanciones cuando ocurre un exceso. Así, cuando los seres humanos o los animales reclaman, en los mitos, ocupar estos espacios que no les pertenecen, también existen mecanismos mediante los cuales la comunidad los hace descender de su pedestal, de este lugar de poder que querían ocupar ilegítimamente. Por ejemplo, hay mitos en que cuando hay seres humanos que empiezan a generar desequilibrio por la acumulación excesiva de riqueza que les lleva a la arrogancia de sojuzgar a pueblos vecinos y a apropiarse de sus territorios, llegan pestes o granizadas que arrasan sus cultivos, como mecanismo regular de lo sagrado, por su exceso, lo que les devuelve a una relación más equilibrada con sus vecinos, no por la vía de darle más al vecino, sino de achicar el poder y la riqueza de quien se muestra expansivo y dominante.

Pero esto no solo ocurre en los mitos y en la narración oral. También existen mecanismos tradicionales, diría yo «éticos», de aprendizaje, que regulan las personalidades, las formas de actuar y de relacionarse con los demás. Esto se traslada a cuestiones prácticas. Es decir, no se trata solo de normas éticas opcionales que aparecen como valores para regular las relaciones entre las personas y entre estas y la naturaleza, sino que también es algo que puede adoptar formas muy concretas. Por ejemplo, en las culturas andinas, existe un mecanismo regulador del exceso, entre muchos otros, ¡que es la fiesta! Hoy en día, este mecanismo ha cambiado, se entrelaza con los mecanismos del mercado y la expansión del capital, pero al observar las tradiciones más poderosas, observamos que quienes acumulaban más, quienes tenían las mejores cosechas, quienes almacenaban la mayor cantidad de alimentos secos y, por lo tanto, poseían una mayor capacidad para reproducir su vida familiar que otras familias, tenían la obligación comunitaria de financiar o pasar la fiesta, es decir hacerse cargo de la fiesta. Para la fiesta, pongo mi excedente en circulación, compartiéndolo con la comunidad. Y al año siguiente, sería de otra persona. Este es un ejemplo de mecanismo regulador cuando hay una concentración excesiva de riqueza en una familia, en demasiadas muy pocas manos. Por lo tanto, se ven obligados —en el buen sentido de la palabra, porque esta obligación genera la obligación de conectar con la comunidad— a redistribuir el excedente.

Concretamente, existe una fiesta redistributiva típica que se celebra el 3 de mayo, llamada la Fiesta de la Cruz. Detrás de la cruz cristiana se encuentra la cruz andina, la «chakana», así como los rituales de redistribución que siguen a la cosecha, porque esta es la época de mayor abundancia. En la región de Tarabuco, en el departamento de Chuquisaca, se fabrican las llamadas «pukaras», grandes postes de madera que pueden medir hasta 20 metros de altura. Entre ellos, es como un tejido —esta es una región donde el tejido es muy importante— formado con productos de la tierra, de las cosechas. Primero, en la base, encontramos los productos verdaderamente agrícolas, luego, subiendo, la carne, luego los productos procesados, y en la cima hoy en día incluso podemos encontrar productos industriales, como botellas de cerveza, gaseosas o comida enlatada. ¡Es un fantástico «textil alimentario»! La responsabilidad de la fiesta es rotativa. Por ejemplo, si este año recibimos una «pukara» de 12 metros de altura; el año que viene, si me toca redistribuir, haré una pukara de 13 o 14 metros de altura, es decir, la haré un poco más grande, para devolver lo recibido. Pero llega un momento en que la pukara mide 20 metros o un poco más, ¡y entonces el ciclo de crecimiento se cierra! El pukara debe disminuir, a los 6 u 8 metros, ¡comienza un nuevo ciclo de compartir y redistribuir! Observamos así que existe un mecanismo que, cuando sentimos que la sobreabundancia desequilibra mi relación con la comunidad y mi relación con la naturaleza, introduce una forma de regulación mediante la redistribución. Esto garantiza que no haya excesos.

Podemos observar cosas similares en el ámbito del poder. Porque, como dije, a veces los egos excesivos, los excesos, están estrechamente vinculados a la forma en que se concentra el poder. Y no cabe duda de que las sociedades que concentran la mayor parte de la riqueza y el poder en pocas manos son las sociedades capitalistas, vinculadas al colonialismo y al patriarcado. Esto condujo a una expansión de su dominio sobre el mundo, lo que generó un desenfreno sin posibilidad de regulación. Sobre este tema del poder, daré dos ejemplos.

En primer lugar, en el mundo andino, la autoridad —las personas y familias que ocupan puestos de autoridad— es una tarea cíclica. Cada uno hace un camino, comenzando por niveles inferiores y menos importantes, y ascendiendo a los más importantes. Pero este proceso de acumulación implica que no soy una autoridad para siempre. Paso por un ciclo, un proceso, y luego simplemente acompaño a la comunidad hasta convertirme en un miembro común. El mecanismo regulador concreto consiste en que los cargos son anuales y rotan entre todas las personas y familias de la comunidad. Y la comunidad sabe que un año puede haber una autoridad poco dinámica, que no logre un buen desempeño, pero eso es parte del juego. Reconocemos que esto es necesario para la vida. No se trata de ser siempre mejor o hacer más, sino de formar parte de los ciclos vitales y, por lo tanto, regular. En segundo lugar, entre ciertos pueblos de las tierras bajas de la Amazonía, donde no se encuentra la noción de una autoridad rotatoria anual, lo que han encontrado como mecanismos reguladores de los excesos y la acumulación de poder es que los sistemas de autoridad están altamente descentralizados; es decir, casi no cuentan con espacios centralizados de autoridad, de gestión de un territorio grande o amplio, excepto en momentos muy específicos, por ejemplo, ante una amenaza grave. Así, para resistir y defenderse, pueden formar alianzas y proclamarse autoridades «centralizadas». Pero una vez superada la emergencia, estas autoridades se disuelven y regresan a un sistema de autoridades altamente descentralizadas y desconcentradas, lo que impide la acumulación.

Así, los pueblos indígenas han generado mecanismos éticos, como los mitos, la oralidad y las narrativas tradicionales, como mecanismos para construir, cuidar y regular valores frente a la vida. Pero también han generado mecanismos eminentemente prácticos, fácticos, muy concretos, que intentan regular los excesos vinculados a la concentración de poder y de riqueza, y generar mecanismos de redistribución que permitan la circulación de la riqueza y del poder.

Los pueblos indígenas experimentaron en carne propia los excesos europeos. ¿Han producido una reflexion critica sobre los excesos de los invasores?

Sí, sin duda. Pero hay algo más. A medida que estas formas de exceso y acumulación se extienden, se filtran y penetran en el mundo indígena. Esto forma parte de las contradicciones. Es decir, el mundo indígena cuenta con mecanismos reguladores, pero no es inmune a la penetración de estos sistemas de dominación, lo que genera ciertas alteraciones en la reproducción de la vida. En muchos casos, esto se observa en una creciente diferenciación entre los sectores indígenas. Estas regulaciones generalmente funcionan mejor dentro de la comunidad, pero puede ocurrir que sectores indígenas con acceso a cierto poder económico o político comiencen a distanciarse de otras comunidades indígenas que eran sus pares y generen una relación de excesos. Por ejemplo, algunos sectores indígenas aymaras, vinculados a sistemas de comercio que pueden implicar contrabando, o incluso con ciertas conexiones con círculos mafiarizados, como la economía ilegal del oro o la droga, se conectan con los mercados mundiales globalizados, siendo muy activos hoy en día con China, por ejemplo. Pueden entonces demostrar un alto nivel de acumulación, y aunque se mantienen dentro del grupo mecanismos reguladores y demandas redistributivas que impiden la acumulación interna, el grupo en su conjunto puede desarrollar una distancia considerable con otros grupos comunitarios del mismo origen, pero que no han entrado en este tipo de economía, lo que empieza a generar desequilibrios. ¡No hay inmunidad a este nivel!

La crítica existe y se expresa, por ejemplo, en la incorporación de personajes invasores a las narraciones orales. Es muy común encontrar este tipo de desplazamiento: por ejemplo, con los zorros, ya no se trata solo del zorro, sino también del «gringo», un sacerdote… es decir, el que llegó con la invasión europea. Así, este personaje irrumpe, y con su incorporación se produce una renovación de la narración oral, de la mitología. Existe, por ejemplo, un mito fantástico en la región del lago Titicaca, en el que los personajes —uno se llama Jesucristo, el otro Diablo- que incorporan toda la estructura cristiana. No puedo relatarlo aquí, pero estos personajes introducen un mecanismo regulador muy interesante: el mito explica cómo la disputa entre Jesucristo y el Diablo es una lucha en la que a veces gana uno, a veces gana el otro. Deben ganar por turnos para evitar que uno gane y acumule demasiado poder. Y existen numerosas historias y tradiciones orales que cuentan cómo la ambición del extranjero, del hombre blanco, aniquila a su familia, o cómo vende su alma al diablo, o cómo se pierde a sí mismo y enloquece, muchos de éstos relatos se daban a través de la ambición de acumular oro y luego, ya en el siglo XX, se trasladaron al guardar dinero. Hay muchas historias que incorporan a este tipo de personajes que acumulan demasiado poder y riqueza y se vuelven arrogantes. Además, son, obviamente, profundamente racistas. La expresión de este racismo constituye, por lo tanto, una respuesta antirracista a estas mitologías.

Pero también ha habido una serie de propuestas desde el mundo indígena, desde organizaciones, en relación con el país, las políticas públicas, la economía, el sistema político y las formas de trabajo, por ejemplo, a través de incentivos para revalorizar la economía comunitaria. La propia constitución política del Estado reconoce a la economía comunitaria como constitutiva del país y la valora justamente por generar reciprocidad y redistribución. Se trata de propuestas claramente políticas y/o económicas, para la reforma del sistema judicial, el sistema penitenciario, los procesos educativos, etc., que buscan desmantelar los excesos, las concentraciones de poder y riqueza que producen este tipo de orgullo, exceso y relación desequilibrada, altamente cargada de colonialismo y racismo en nuestros países hacia los pueblos indígenas. La incorporación de un sistema judicial complementario de base indígena o contenidos y estrategias educativas basadas en los saberes indígenas, erosiona el poder centralizado del saber o conocimiento occidental, quitándole base material a su arrogancia.

También hay un espacio para el debate a nivel de discursos, de la construcción de conocimiento desde sectores indígenas, que, particularmente desde mediados del siglo XX, han comenzado a competir por intervenir en el debate con los sectores académicos, con los sectores dominantes en la construcción del discurso del conocimiento, incorporando otros sistemas de saber, otras categorías, otras entradas de comprensión de la realidad que en este momento no da para profundizar. Pero aquí también, observamos contradicciones; También encontramos contradicciones en estos procesos, porque el régimen de dominación, la expansión del capitalismo, la acumulación de riqueza y poder también permean y generan contradicciones dentro de los pueblos indígenas en sus procesos intelectuales, en sus organizaciones, en sus intervenciones en la esfera política, etc. Tema para profundizar en otro momento, cuando tengamos el espacio.

A veces parece que todos quieren seguir el estilo de vida occidental. Pero también hay resistencia, ¿verdad?

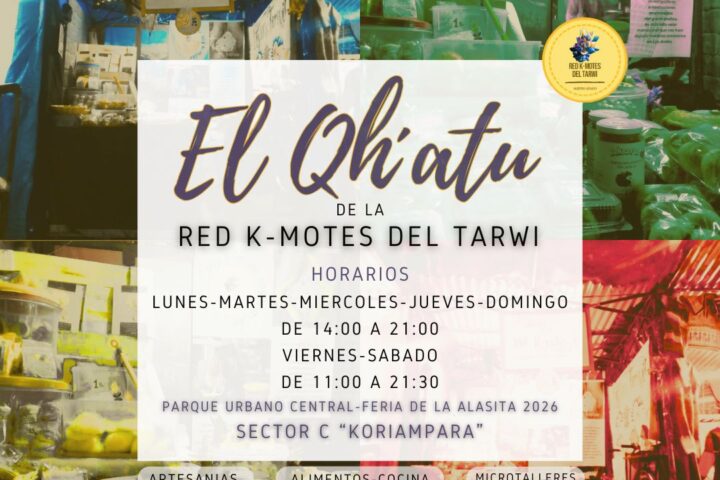

¡Claro! ¡Hay de todo! Tomaré como ejemplo la red a la que pertenezco, Wayna Tambo – Red de la Diversidad. Generamos nuestra propia economía. Entre nuestras diferentes organizaciones, entre las personas que las integran, entre quienes reciben una determinada remuneración por su trabajo en nuestros colectivos, entre nuestras familias, entre quienes forman parte de un sistema de ahorro colectivo y ganancias que generamos colectivamente, hemos establecido mecanismos reguladores. Lo hemos aprendido de nuestras tradiciones culturales. Nos dijimos: no basta con tener mecanismos que apoyen la dimensión comunitaria, lo colectivo, la solidaridad. Es necesario generar mecanismos prácticos y concretos que regulen la imposibilidad de constituir exceso de acumulación, de concentrar las posibles ganancias. Generamos estos mecanismos en nuestra forma de economía, en nuestras formas de organización. Hay muchos colectivos que trabajan así desde la perspectiva del «buen vivir», este sentimiento de vivir bien —y no de «vivir mejor»—, de vivir bien juntos, se convierte en un horizonte político que nos orienta. Es una de las formas más importantes de resistencia al avance de la lógica del poder colonial y neocolonial, a los avances de sus formas de expresión más radicales del capitalismo contemporáneo y a esta recolonización, y a una nueva expansión extractivista hacia nuestras regiones.

Así, encontramos numerosos movimientos de resistencia, grandes y pequeños, que cuestionan este modelo de exceso, de destrucción de los dones de la naturaleza, mostrando cómo sacrifica otros aspectos, como el agua, la calidad y diversidad de los alimentos, etc. Exigen el cuidado de las semillas, su diversificación y el cuidado de las pequeñas fuentes de agua ante un megaproyecto de expansión minera o petrolera… ¡Hay mucho movimiento, mucha resistencia! Pero debemos reconocer que, a pesar de ello, ¡este no es el camino dominante hegemónico! No se está logrando reorganizar el mundo de la política económica y social a nivel macro en nuestros países y la región. Esta última sigue cada vez más orientada hacia esta lógica de desarrollo infinito y sobreconsumo, que también se refleja en la imaginación concreta de las personas y las familias.

Esto también responde a un desequilibrio histórico que estamos experimentando en el mundo. Vivimos en un mundo desequilibrado. Europa, Estados Unidos y Japón —el llamado Norte Global— sufren un sobreconsumo. Por otro lado, tenemos amplias áreas de lo que podríamos llamar el Sur Global que no han tenido acceso a la posibilidad de resolver ciertos problemas, en gran parte producidos por este exceso del hubris del norte global, relacionados con su capacidad de reproducir la vida. Esta perspectiva, expresada en la idea del Buen Vivir, entendido como el restablecimiento de relaciones más equilibradas entre seres humanos y de éstos con la naturaleza que permitan condiciones amplias para la regeneración de la vida de todos y todas, lo relacional y vincular por sobre la cumulación individual del poder y la riqueza, nos ha situado en el debate global basado en horizontes civilizatorios. Esto significa que, a pesar de nuestras contradicciones, seguimos siendo un gran reservorio de prácticas y experiencias concretas, porque estas aún existen y operan concretamente hoy en el mundo indígena; no son algo del pasado. Existe una gran cantidad de prácticas de resistencia, movimientos —algunos antiguos, otros nuevos— que están surgiendo, a veces sin precedentes, pero que se basan en nuestras culturas vivas para resistirlos. Existe claramente una batalla civilizatoria sobre el rumbo que debemos tomar. Esto nos permite pensar, con esperanza, que existen otros caminos, que no existe una única dirección de arrogancia, exceso, sobreconsumo, concentración de poder y riqueza. ¡Otros caminos son posibles!