La noción de la diversidad estuvo presente desde el nacimiento de nuestras radios. Tal vez una de las maneras que mejor expresan este sentido de nuestro trabajo, es la música de las radios. Siempre diversa, desde el inicio, amplia pero posicionada. Con límites respecto a lo comercial, a lo que domina el mundo del mercado, a lo difundido hasta el cansancio en los otros medios de comunicación, o aquellas tendencias y composiciones que van a contrasentido de lo que sentimos, creemos y pensamos. La música, lo concebimos así, debe expresar con coherencia el estilacho de las radios.

Diversidad en los programas de música, en la combinación de la música dentro de cada programa, en los microespacios y sellos, en el todo.

El estilo de música que se transmite desde las radios de la Red de la Diversidad es amplio, es decir son muchos estilos que proviene de diversos territorios del mundo lo cual le ha dado una de las marcadas características a las radios, son nuestro sello, se podría decir y esto inició en gran parte por las colecciones personales de Mario Rodríguez, quien sin duda ha aportado mucho desde sus colecciones. En ese entonces la música no se descargaba con facilidad como sucede ahora, tenías que llevarla hasta la radio. Al poco tiempo de funcionamiento de la primera radio que es la Wayna Tambo compramos el primer quemador de CD, un aparato externo que quemaba discos y esa era una novedad total, podías hasta escoger un tema de un disco y ponerlo y después el tema de otro disco, es así como hemos hecho unos compilados para la radio. Al principio era mucho cassette, nuestros primeros registros de concierto fueron en cassettes, donde nos damos cuenta con mucho pesar que existen materiales grabados que hemos perdido definitivamente antes de poder digitalizar los mismos. (Santos Callejas)

Al mencionar lo anterior se hace necesario escuchar la experiencia de Mario con respecto a su colección de música:

Yo desde bastante chico empecé a juntar música en cassette, trabajaba y cada día iba a mi trabajo con una caja de cassettes, durante todo el día iba poniendo un cassette de diferente género. Un tiempo, en ese mi trabajo, entró al equipo un comunicador y me escuchaba poniendo música de todo el mundo. Tenía compañeros y amistades con quienes compartíamos e intercambiamos música para expandir el universo sonoro. Este compañero que entró a trabajar tenía un programa de canción social en una radio alteña. Un día llevé a la oficina música de Joaquín Sabina y este cumpa me invita a la radio para hablar de él, por una hora a la radio y poner música, por entonces casi no se escuchaba en Bolivia a Sabina. Entonces, un domingo en la mañana colocamos una hora en el programa de música de Joaquín Sabina y hablar de él y su trabajo musical, entonces me invitó a hacer una vez por mes un programa de música, no hice muchos, unos 4 o 5 programas creo. Ahí empecé a valorar la colección que tenía, no para venderla, sino para compartirla. También empecé a gustar mucho de música del mundo y eso gesté poco a poco desde una búsqueda propia, de conseguir música del mundo que era difícil por entonces. Esa colección que tenía, bastante grande, la puse en la radio en copias que hacía manualmente al principio o en compilados diversos en ese quemador de CD que contaban. (Mario Rodríguez Ibáñez)

Esto conduce a pensar en formatos radiales que nos permitiese compartir estas obras musicales hablando de su historia, de sus autores, de sus contextos. No solo escuchar música, sino ponerla en sus contextos e historias, y nace la propuesta del programa “El Especial Musical” o el “Otros Territorios” o todos los demás programas musicales de las radios.

Muchas personas contribuyeron al archivo musical de las radios, varias de las personas del equipo trajeron sus aportes, por suerte teníamos muchas personas coleccionistas. También aportaron los programas independientes, o varios de ellos, que dejaban colecciones. Hasta la audiencia nos traía discos y sus propios aportes, lo que querían que se escuche en la radio. Entre otros momentos claves que reconocemos es el gran salto que fue el formato MP3, fue el salto en almacenaje musical. Con el proceso de digitalización y el internet se facilitó y aceleró un montón, pero son esas primeras colecciones las que marcaron nuestro estilacho musical diverso en la radio.

Música originaria de nuestras comunidades indígenas, el llamado folklore, las sonoridades contemporáneas con raíces ancestrales, el rock en sus diversas vertientes, el hip hop, la música de la nueva era, el jazz, la llamada música clásica, la música electrónica, la cumbia y la salsa, el ska, el reggae, las bandas sonoras de películas, la canción social, el blues, la música indígena de otros territorios, los sonidos urbanos emergentes, las mezclas y fusiones, los cantos solos de todo tipo, y un largo etcétera hacen parte de los sonidos musicales de nuestras radios. En ciertos momentos nos viene la pregunta:

¿Qué estilo tiene la radio? La música le daba un estilo propio de diversidad, por el cual muchas personas se engancharon a las radios de la Red de la Diversidad.

Y este estilo se ve marcado por los procesos de migraciones y contacto con otras realidades desde las cuales se pudo acceder a la música del mundo y recolectar ‘’rarezas musicales” donde el saber de la existencia de las mismas a través de escucharlas por las radios te ayudaba a valorar tu música propia, hacía que valores tu propia cultura, tus raíces.

Sentíamos/sentimos la necesidad de poner énfasis en sostener reuniones con los programas de radio que si bien tiene que ver con su aporte corresponsable, también damos a conocer nuestras percepciones respecto a que muchos de estos programas eran programas estancos, que se estancaban en solo musicales y que no había una lectura sobre el contexto y un poco les exigíamos/exigimos esto de que se empiece a dialogar entre uno y otro programa.

Hubo un tiempo en el que muchos programas estaban ensimismados en su género y nos tocaba hablar con ellos en “tertulias”. El lugar de hablar era otro programa emitido en vivo, donde invitábamos a otros programas de radio para hablar de géneros musicales. Los programas de “Tertulias con sabor a coca”, eran como el espacio de conversación amplio y abierto, el rol que jugó ese espacio fue un lugar de encuentro para la construcción de la radio en un compartir de todos y todas.

A partir de reconocer que la radio nuestra era atípica, ya desde las Ruletas Musicales10 que se ponían y te rompían el esquema de que primero escuchabas morenada, luego te ponían a escuchar heavy metal, luego te ponían cumbia… que escuchan lo mismo un grupo consagrado mundialmente que uno que estaba comenzando; todos decían: ¿qué está pasando? En ese tiempo los temas centrales estaban marcados por la idea de que el mundo alteño era multi identitario, pero que su matriz, su pampa, era aymara, eso queríamos expresar en la música, entonces ponemos rock y música clásica dialogando con la música autóctona de comunidades, entremezcladas, en la idea de no hacer una segmentación por géneros aunque había programas especializados por género. Diversidad y singularidad, en cierto equilibrio dialogante. (Mario Rodríguez Ibáñez)

10 Secuencia musical de 25 minutos que incluyen varios géneros musicales, se presenta el tema musical y de qué país proviene.

RADIOS DE CALLE, DE FESTIVALES Y FERIAS, DE TRANSMISIONES CULTURALES EN VIVO

Ya antes de tener la radio en la ciudad de El Alto, ya teníamos la experiencia de realizar el Festival del Eterno Invierno Alteño. Habíamos realizado unas jornadas culturales callejeras el mismo año de nuestro nacimiento, en 1995. Pero el primero Festival fue realizado el año 2000 en las instalaciones del colegio Juan Capriles de Villa Dolores, por entonces nuestro local era frente a dicho establecimiento educativo. A poco de nacer la radio, el año 2002, realizamos el segundo Festival del Eterno Invierno Alteño en el espacio del campo ferial alteño, en plena Ceja (lugar de alto tráfico alteño). Ese Festival fue el primero que transmitimos en vivo con la radio.

Al poco tiempo de contar con la radio también nos llegó una propuesta de una gente amiga que, por entonces, dirigía una ONG, se trataba de poder hacer un proyecto de comunicación con un programa en radio, unas historietas y una serie de ferias culturales, con el tema de salud intercultural. Nos contrataron para ello a Wayna Tambo y la radio. Con eso pudimos pagar una buena parte de nuestra radio, pero al mismo tiempo ese contrato nos significó un trabajo muy exigente para el equipo. Quienes nos contrataron nos pasaron equipamiento como una gran carpa, equipo de sonido, sillas, mesas y otros enseres. Creemos que ese fue el nacimiento de los “Purak Tambos”11, que son ferias itinerantes por los barrios. Fueron uno o dos años trabajando con las ferias que ya luego se consolidaron como nuestras actividades propias y sostenidas hasta hoy en día.

11 Ferias Culturales móviles que se desplazaron por zonas diversas con diversas actividades culturales, exposiciones, talleres y otras acciones. En Tarija adoptaron el nombre de ferias itinerantes.

Como ya dijimos, al poco tiempo de iniciar la radio, entre julio o agosto de 2002, hicimos el “Festival del Eterno Invierno Alteño” en el Campo Ferial (donde ahora es la Gobernación de El Alto). Ahí montamos una carpa de circo gigante, en total montamos tres escenarios, otro en un galpón y el último en un pasillo grande. Ahí hicimos el primer gran experimento de transmitir todo el festival en vivo desde la radio. Fue un impacto en la ciudad y en la radiofónica, transmitir un festival en vivo fue un hito muy importante, muchos empezaron a llegar al festival porque escucharon la radio, entre ellas muchas personas que nos acompañan en este camino, que aparecieron en el festival a partir de escuchar la radio, que se atrevía a montar la transmisión, se hacía desde un enlace, un transmisor con un enlace que podíamos transportarlo. Cuando se arruinó nuestro transmisor grande ese enlace fue nuestro transmisor, con eso nos íbamos a las Ferias Itinerantes y desde ese lugar podíamos transmitir. Descubríamos todo, todo era una novedad, no sabíamos como ocurría, no entendíamos cómo funcionaban los mecanismos de transmisión, fue todo un descubrimiento, y ese festival fue un icono para muchas personas que estuvieron allí o siguieron el mismo por esa transmisión en vivo.

Lo que aconteció en ese periodo de tiempo en la historia de radio Wayna Tambo, también se vivió en la historia de radio Yembatirenda en Tarija, con las características propias de ese territorio.

En Tarija a eso de lo chapaco12 decidimos darle harto énfasis en la radio. A pesar de venir con mucho apoyo del barrio donde se nos autorizó que se nos pasen los ambientes de lo que era la panadería en la sede social del Barrio Luis Espinal, lugar donde hicimos montón de actividades de manera paralela al funcionamiento de la radio, trajimos festivales al barrio y los transmitimos por la radio y esos son hitos en nuestra historia. Tres festivales que también han sido son claves para nosotros.

12 Denominativo de la cultura campesina local en Tarija.

A pesar de que nosotros ocupábamos y dinamizábamos los ambientes de la sede social del barrio, después de un exhaustivo proceso de reflexión y análisis, sentimos que a pesar de muchos intentos nunca hemos terminado de conectar del todo con el barrio, hasta ahora hablamos y en el caso de Sabina (dirigenta del Barrio Luis Espinal en ese entonces) y Rubén junto a otros compañeros, no solo era el tema de ofrecimiento de ambientes, sino del accionar más articulado de ambas partes. A pesar de los esfuerzos de ambas partes, no siempre logramos conectar sostenidamente con la gente del barrio. Sabemos que esto que hacemos no es un pasatiempo, tocaba apoyar y generar un mayor nivel de participación y yendo por ese lado, aunque había la predisposición de trabajar juntos, no pudimos concretar alianzas sostenidas en el tiempo más que actividades y procesos temporales.

En el Colegio Pampa Galana del barrio se hizo un festival, también estuvimos con el Festival Kolibrí, la banda del colegio actuaba en la radio, siempre que se podía motivar había una participación barrial, para todas las actividades que necesitaban sonido nos pedían y accedíamos. Aun así, la expectativa era que ellos vinieran a hacer los programas y no se materializaba la intención, tal vez porque les parecía extraña la forma en la que se hacía radio. Entonces eso no les motivaba del todo.

Podemos ver otras actividades que sí logramos hacer en Tarija, en el barrio Luis Espinal. Apoyamos el desfile del barrio, el aniversario, en esas actividades tenían que estar la radio, debían ser transmitidas. Un tiempo había la vigilancia barrial en donde participamos como radio Yembatirenda, con ellos se logró un mínimo de intentar conversar en la idea de cuál era su rol y que se podía hacer o no en estos tres festivales. Las cosas que movilizamos en el territorio dejaron marca en la ciudad, hasta ahora encontramos gente que nos dice “ustedes han traído Atajo, Rijch’ary y tantos grupos o artistas que nunca llegaban a Tarija” o sea “ha marcado un hito en Tarija, nadie ha marcado en ese vuelo”, “ustedes han traído festivales a un barrio y se transmitía”. (Elmer Peña y Lillo)

El festival más sonado ha sido el que hicimos en el colegio del barrio, en el primer aniversario de la radio. Estuvieron Rijch’ary, Ukamau y Ke y tantos otros artistas muy reconocidos y diversos. Las actividades con más fuerza fueron la inauguración, ese primer aniversario y después los “Festivales Somos Abrazo de Campo y Ciudad” que hacíamos en Red. En la cancha barrial, en ese lugar hicimos dos veces el festival, un festival en el parque Bolívar, más hacia el centro de la ciudad. También se realizaron muchas ferias itinerantes en el mismo barrio Luis Espinal y otras zonas populares de Tarija, esos eventos nos permitieron tejer una red de alianzas y reciprocidades con grupos, organizaciones barriales, artistas y otros que han sido sostén de nuestro trabajo muchos años.

Estamos convencidos que este tipo de actividades fueron los que más fuerza nos dieron, las ferias itinerantes en los barrios, que contaban con un apoyo económico mínimo que nos permitió hacer recorrido en varios barrios, eso también fue muy interesante porque generaba una reacción de la gente de decir; “nunca se había hecho esto”. Estas actividades sucedieron con mucha fuerza y frecuencia entre 2013 y 2014 donde se hicieron varias ferias, creo que fueron las más sonadas, después desarrollamos actividades más pequeñas, seguimos, pero en otras dimensiones. (Pablo Medina)

La Red de la Diversidad generó una propia línea de producción de discos musicales de manera autosostenida. Logramos producir una treintena de discos desde el año 2004, discos de músicos emergentes, pero también de personas y agrupaciones con un recorrido largo y muy reconocido. En Tarija se produjeron dos de esos discos con una importante presencia de la radio. Estábamos en pleno escenario de la Asamblea Constituyente y las tensiones políticas en el país se mostraban muy intensas. Tarija era uno de los lugares con fuerte presencia de las élites conversadoras y su influencia regional se hacía sentir. En ese contexto decimos producir un disco con un legendario y reconocido grupo de musical tradicional chapaca que tenía, al mismo tiempo, un fuerte contenido social y político desde el campo popular. Así salió el disco ”Canto revolucionario” de Los Montoneros de Méndez, un grupo nacido en 1967. Publicar ese disco en medio de las tensiones políticas fue una osadía cultural que recibió muchos elogios desde los sectores populares. La presentación del disco fue en vivo con el grupo en las instalaciones de radio Yembatirenda. Calculamos un máximo de 2 horas de programa en vivo, finalmente fueron más de tres horas y la audiencia no paraba de llamar. El impacto radial de esa presentación fue notable.

Una cosa que hacíamos con los festivales y también en estas ferias que se mencionan era intentar siempre visibilizar a gente local de sectores populares, en ese sentido una vez llevamos a La Paz y a Sucre a Ventura Flores, un músico del violín chapaco que para sostener su vida trabajaba como albañil, otra vez a Benigno Vargas, un poeta de comunidad campesina, a los propios Montoneros de Méndez que fueron homenajeados en uno de nuestros festivales nacionales de la Red.

Todo ese trabajo sostenido dio frutos en otro disco en el que recopilamos las historias, testimonios y músicas de 10 músicos, mujeres y varones, populares de barrios y comunidades de Tarija. Lo que queremos señalar es que este otro disco solo fue posible por el trabajo de antes, de este foco de la radio en intentar visibilizar la música popular que era invisible en los circuitos radiales.

Radio Sipas Tambo también tuvo estos momentos históricos en torno a los Festivales en su quehacer radiofónico y cultural.

En el marco del “Festival contra el racismo” del año 2009, construimos una Wiphala13, que ha sido una experiencia maravillosa; de principio habíamos coordinado con los del IPTK, para que todxs lxs niñxs expresen su sentimiento con relación a la exclusión, más bien que reflejen como se podía visibilizar en un pedacito de tela el desaprender la exclusión para que logremos la inclusión. Entonces hemos cortado con varios compañerxs de Sipas Tambo cuadritos de tela de acuerdo a la Wiphala y repartimos a lxs niñxs para que puedan pintar. Entonces cuando logramos armar la Wiphala realmente todos nos quedamos así sorprendidxs y maravilladxs. Por todo ese significado tan importante para nuestro trabajo, llevábamos esa bandera a todas nuestras actividades. Para nosotrxs era una energía que nos daba mucha fortaleza en momentos hasta de crisis, en momentos en los que había cierto desánimo. (Nelly Toro)

La Wiphala era para nosotrxs simbólica en esa época, porque se la había quemado en la plaza 25 de mayo el 24 de mayo del año 2008, donde para nosotros en ese momento era algo que representaba ese reconstruir, ese sentimiento, ese pensamiento de nuestra identidad, pero también como intentar lograr que evoque todo nuestro dolor de ese momento tan doloroso y vergonzoso para todos. (Tibor Lanza)

13 Bandera multicolor de Pueblos y Naciones Indígenas Originarias de la región andina y los valles.

En esa etapa del país, incluso hasta ahora, el visibilizar la wiphala era, en algunos lugares, un acto temario, a la vez que de dignidad y orgullo. Era posicionar en lo urbano nuestras raíces indígena originarias, era la manera en la que la radio se expresaba también en la calle, en los festivales y se hacía escuchar.

En Sucre también desarrollamos tres versiona de los “Festivales de la Diversidad, somos abrazo de campo y ciudad”. Siempre en diferentes locales, pero generando un impacto local importante. También se desarrollaron una serie de ferias itinerantes, Purak Tambos, hasta el presente. Ahora más focalizados en zonas como Alto Villar, donde implementamos desde el año 2020 la Escuelita del Vivir Bien. Así acompañamos, desde la calle, los procesos comunitarios y territoriales de los barrios.

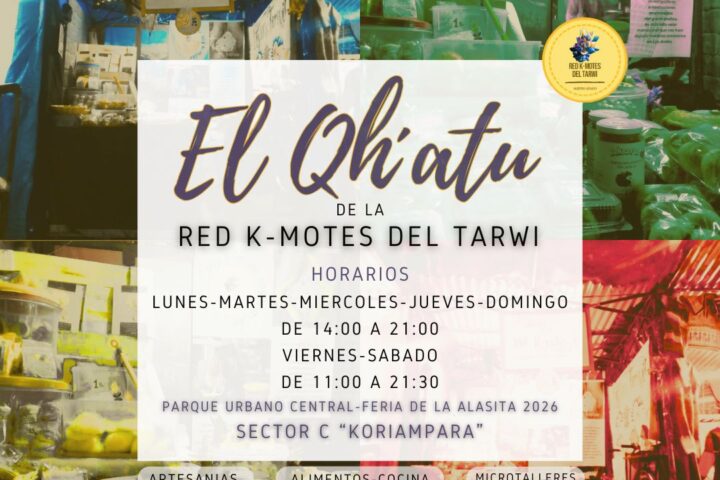

Volviendo a El Alto y La Paz, los Purak Tambos son una práctica sostenida durante años. En algunos casos nos sirvieron, para que esa conexión entre Casa de las Culturas en la calle con amplificación de la radio en vivo, ampliara y visibilizará nuestras alianzas y tejidos. Así realizamos numerosas ferias itinerantes con radio callejera en vivo junto al Tejido de Cultura Viva Comunitaria, la Red KMotes del Tarwi y otras articulaciones. Pero, sin duda fue en pleno escenario pandémico que la radio callejera aportó muchísimo. Con medidas de miedo y restricciones, salimos a la calle con la radio. Estuvimos en la feria de Villa Dolores, donde está la casa de Wayna Tambo, en barrios de la ladera paceña colindante con El Alto, es decir en el Macrodistrito paceño de Cotahuma, en la zona de Senkata en El Alto junto a Inti Phajsi. En Sucre hicimos lo mismo en los barrios populares de Alto Villar y Betania. La radio callejera llevaba informaciones, recogía la historia de vecinos y vecinas, compartía saberes en torno a recetes para mejorar la inmunidad de los cuerpos y las casas, hacíamos microtalleres para el preparado de alimentos, llevábamos alimentos nutritivos y respetuosos con la madre tierra. La radio callejera se movilizaba y movilizaba. La radio acompañaba los tejidos de cuidado que montamos en la Red y con el Tejido de Cultura Viva Comunitaria. A través de esos tejidos y con la cobertura de la radio en El Alto, La Paz, Tarija y Sucre logramos cadenas de abastecimiento de alimentos, atender emergencias de salud o atender otras más dolorosas como entierros en una época complicadísima. La radio no solo era cobertura, era organización, movilización, coordinación.

Nacimos como una radio de calle, seguimos siendo radio callejera.

Todo este trabajo callejero se complementa con el trabajo cotidiano de nuestras Casas de las Culturas. En nuestros locales se organizan conciertos, presentaciones escénicas, tertulias y conversatorios, encuentros, cine y literatura, exposiciones y debates. Todo eso se transmite en vivo y se amplifica en las radios. Esa otra de las fortalezas.

Somos de las pocas radios que recibe a todo tipo de grupos musicales y de otras artes, a quienes comienzan, a quienes ya tienen recorrido, a quienes ya tienes muchos “éxitos”, y les recibimos con el mismo carió y dedicación. Las radios se abren para todas esas muestras y experiencias. Y eso se valora mucho, se agradece de diversas maneras. Son innumerables los testimonios de artistas que dicen que comenzaron en Wayna Tambo, o Sipas Tambo o la Yembatirenda. Que en nuestras radios pudieron hacerse conocer, que nos les cerramos el paso o les dificultamos su mostrarse. Eso se expresó en los festivales, en las ferias itinerantes, en las radios callejeras, donde muchas personas que pasaron por nuestros escenarios y transmisiones radiales nos apoyaron sin cobrarnos recursos económicos. Gracias a estas redes de reciprocidad pudimos desarrollar tantas acciones callejeras, acompañadas por nuestras radios.