Las luchas por la igualdad, la inclusión, el acceso a los beneficios de la ciudad que se expresan en temas como vivienda, servicios básicos (agua, alcantarillado, luz eléctrica y recojo de basura), transporte, asfalto en las calles, infraestructura de servicios (mercados) y recreación (espacios deportivos y áreas verdes), acceso vial a través del asfalto, sistema educativo escolar y asistencia médica en redes estatales principalmente, se mantienen y siguen siendo campos de disputa, pero ya no bastan.

Lo nuevos sentidos del debate sobre la ciudad y sus modos de vida se han planteado nuevos horizontes de significación como la diversidad y pluralidad de ciudades, de experiencias urbanas, de sujetos, de culturas, de economías, de territorialidades, de nociones sobre infraestructura, de maneras de habitar y convivir que hay en ellas. Las diversidades y pluralidades en algunos países se expresan fuertemente en el Estado plurinacional como en Bolivia y Ecuador, como forma de superar en modelo colonial republicano, pero está presente en otros países como en Venezuela y Argentina a partir del reconocimiento de esta diversidad de sujetos que habitan de maneras también diversas las ciudades y que sin ese reconocimiento no es posible pensar y materializar las alternativas.

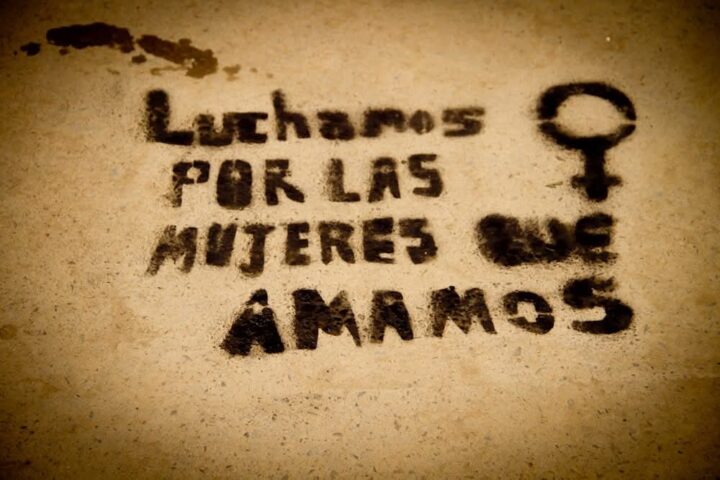

Las alternativas se van tejiendo desde otros horizontes civilizatorios, todavía difusos, pero que van reconfigurando las formas de actuar y habitar las ciudades, en algunos países es más fuerte la presencia del debate sobre el Buen Vivir o el Vivir Bien, en otros el debate es más desde tendencias de críticas al desarrollo o desde el posdesarrollo, en otros es la crítica feminista a lo patriarcal que ha contribuido a repensar nuestros modos vida y la civilización dominante, o desde otros caminos que incluyen planteamientos de otras modernidades, emergen críticas a lo existente y sus sentidos. Eso atraviesa el debate sobre las ciudades y reconfigura las maneras de las alternativas y del como habitar las mismas. Se trata de retejer las ciudades y pluralidad desde alternativas al desarrollo moderno dominante, al capitalismo, al extractivismo, a la colonialidad, al patriarcado, al sobreconsumo y la aceleración de la vida, a los modos señoriales de nuestras vidas que son los dominantes en nuestros países y en las ciudades.

Se asume, crecientemente, que no es posible, sin embargo, pensar estos nuevos horizontes alternativos sino desmontamos mucho de que se ha naturalizado como lo propio de lo urbano, de la vida y de nuestros Estados. Ahí brotan vigorosos debates sobre los procesos de descolonización, despatriarcalización y deconstrucción de una vida mercantilizada y sobreconsumista. Por tanto, hoy las experiencias alternativas urbanas no solo ponen énfasis en los destinos, en los discursos, en los proyectos, sino también en los cómo, en las estrategias, en las convivencias, en la vida cotidiana articulada con en el tejido organizativo y comunitario y con las políticas públicas y el Estado. Es decir, también reconfiguran la noción de la participación y lo público como lugar de decisión, corresponsabilidad y gestión desde el tejido organizativo y comunitario con el espacio estatal. Ya no solo se demanda para exigir derechos, sino que se busca gestionar lo público sin que el Estado pierda sus obligaciones, sino que las descentre corresponsablemente hacia ese tejido autónomo y ese tejido ejerza sus propias prácticas como las políticas de convivencia que ya no solo son monopolio estatal. La política se renueva como redistribución del poder y otra noción de lo público, frente al reduccionismo que se concentró demasiado en las políticas sosteniendo una centralidad del Estado en el manejo del bien común y lo público.

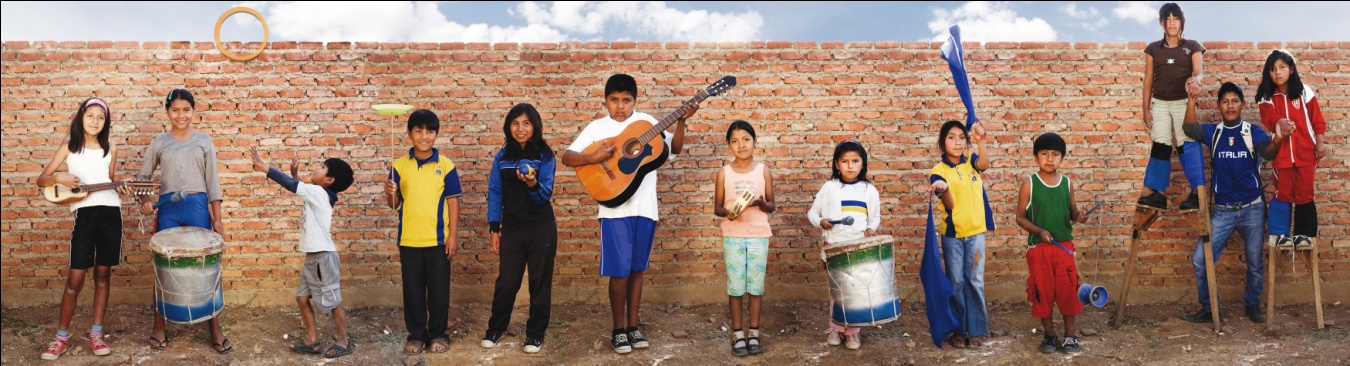

Foto: Benoit Lorent y Julie Guiches

Los emergentes movimientos urbanos alternativos, todavía débiles respecto a otros como los de los pueblos indígenas, aunque mucho de lo alternativo urbano brota desde el reconocimiento de su raíz indígena, al replantearse temas como lo público y los bienes comunes también han cuestionado la lógica colonial que separa y enfrenta la ciudad con lo rural, para repensar y reconfigurar sus continuidades y sus reciprocidades contemporáneas. Por ejemplo, ya no se plantea el tema del agua solo como el derecho al acceso al agua, sino también en la co-responsabilidad y reciprocidad con el mundo rural para garantizar el ciclo del agua, su redistribución, el acceso equitativo y justo, así como las devoluciones urbanas en reciprocidad de lo que se recibe del área rural.

Lo que va brotando como alternativas urbanas en este inicio del siglo XXI están marcadas por un proceso complejo, no lineal, abigarrado y fecundo de resignificación del sentido de ciudad y de los modos de vida urbanos desde la pluralidad y diversidad; reconfigurando la posición de los sujetos y los territorios urbanos lo que deconstruye/reconstruye las estratificaciones y fragmentaciones sobre las cuales se reprodujo las dominaciones coloniales, patriarcales y de clase; haciendo que las maneras en que los sectores populares, los pueblos indígenas, las mujeres y jóvenes en que rehabitan las ciudades se lean no solo como resistencias, sino como alternativas que van transformando y emancipando lo existente retejiendo la reciprocidad complementaria con el mundo rural. Poco a poco, pacientemente, porque todavía es desde el lugar de lo subalterno, de lo oprimido, de lo invisibilizado que se brotan estas experiencias alternativas, pero sin duda crecientemente esperanzadoras.

Desde ese proceso emerge una suerte de agenda renovada sobre lo urbano, con diferentes densidades y énfasis en cada contexto de país y local, pero con algunos rasgos comunes y que aquí mencionaremos brevemente, ya que cada punto necesitaría de todo un espacio de profundización:

- La especulación inmobiliaria como una estrategia clave del capitalismo contemporáneo para la desposesión y la especulación, lo que desafía a trabajar el derecho al acceso a la vivienda digna de las mayorías, pero al mismo tiempo a debatir sobre el conjunto del hábitat que se corresponda con esos otros modos de vida alternativos, que reconfigure la propia organización territorial de las ciudades.

- El acceso a los beneficios urbanos pero que no signifiquen la expansión del modelo capitalista del mercado, sino que repiensen nuestros consumos responsablemente con el mundo campesino y el equilibrio ecológico; así como las formas de circulación de bienes de nuestros pueblos como las ferias y mercados populares frente a los supermercados. Por esta vía también se plantea una reaproximación a lo campesino, a lo rural, a las formas de crianza frente al mero consumo sin proceso.

- Las ciudades no solo como el derecho a acceder a lo que ofrece, sino también a repensar nuestra co-responsabilidad y continuidad con lo rural y campesino especialmente en temas como el agua, la basura, los alimentos y las bebidas. Las nociones de reciprocidad complementaria van ganando fuerza frente a la idea anterior de mundos opuestos.

- La ocupación, uso y maneras de habitar el espacio público como plazas, parques, calles, campos deportivos y áreas verdes en general. Ya no solo como estéticas urbanas, sino como lugares de convivencia, de regeneración cultural y de diversidad. Así los espacios públicos habitados también influyen en temas como el derecho a espacios de convivencia no privados y seguros. Las calles ocupadas son siempre más seguras que las vacías.

- Transitabilidad repensada no solo como el derecho a acceder a transporte público o vías de acceso, sino a retomar su carácter comunicativo, es decir de convivencia donde el flujo y la circulación permita el encuentro entre diversos y con el hábitat natural como principal sentido y no la aceleración del tráfico de mercancías.

- La seguridad, pero releída no desde el mayor control del Estado bajo prácticas represivas que vacían las ciudades y nos llenan de miedo criminalizando a los sectores populares, sino desde la convivencialidad y las redes de amparo comunitarios, del convivir co-responsable y del cuidado compartido.

- Las políticas culturales como una manera en que la diversidad y pluralidad de sentidos y maneras de habitar la ciudad encuentren campos comunes de convivencia más equilibrada y equitativa, sin que el Estado se apropie de las dinámicas comunitarias y sociales, sino que facilite su diseminación autónoma como los llamados programas de pintos de cultura y/o cultura viva comunitaria.

- Un nuevo escenario de la gestión de lo público que supere la clásica relación entre Estado y sociedad como demandas a ser respondidas por políticas públicas bajo monopolio estatal, para reconfigurar un nuevo tejido organizativo y comunitario, todavía fragmentado y disperso, que mantienen esa multiplicidad en su entramado sea capaz de co-participar en las decisiones y ser corresponsable de la gestión de eso público y de los bienes comunes en reciprocidad con lo rural. Poco a poco brota un sujeto político más comunitario frente a un Estado conservador.

Agosto 2013