Entre el 11 y 15 de marzo se realizó en Rosario (Argentina) el VII Congreso ALA: Las antropologías hechas en América Latina y el Caribe en contextos urgentes: Violencias, privilegios y desigualdades; no cualquier nombre. Tal congreso, es organizado por la Asociación Latinoamericana de Antropología (ALA), y esta séptima versión parecía una declaración de intenciones dentro de una agrupación de personas e instituciones militantes de la antropología aplicada, teniendo como uno de sus impulsores al mítico Guillermo Bonfil Batalla. La urgencia del ahora, trae consigo la dificultad de hablar de futuros posibles tomando en cuenta la aplastante realidad de profundización de desigualdades, el resurgimiento de movimientos de derecha y la entronización de sentidos comunes reaccionarios y conservadores, entre ellos, la neoliberalización de las academias y la burocratización de cualquier potencialidad emancipadora de las antropologías.

Correspondía. Pues hasta la elección del lugar encarnaba el eco de la urgencia. A nuestra llegada a la ciudad de Rosario, estaba en estado de emergencia. Días antes se habían suscitado una escalada de ejecuciones desde el narco, cobrándose la vida de un colectivero, dos taxistas y un playero. Como medida de protesta ante la inseguridad, el sindicato de colectiveros declaró una huelga, los taxis sólo circulaban hasta las 10 de la noche, la marcha del 8 de marzo se suspendió y de fondo, la crisis económica siempre presente, junto con las medidas y amenazas del ultraderechista Milei, contra la educación pública y la inversión social. No sólo se respiraba un ambiente de miedo, sino que la incertidumbre había llegado a niveles insospechados, aún para Argentina. En ese contexto, un 30% de las y los participantes del congreso cancelaron su llegada, la mayor parte de ellos, me dijo una amiga rosarina, eran nacionales. El factor económico, más estructural que nunca, no era la única de las razones, también estaba el temor.

Con todo, el evento albergó a más de 1.200 personas inscritas, 75 simposios abiertos, 43 mesas redondas, 5 mesas de trabajo de la ALA, 5 conversatorios generales con figuras ya reconocidas en los frentes del activismo y la academia como Ochy Curiel y Eduardo Restrepo, 36 presentaciones editoriales y una exposición visual permanente de fotografía y cine etnográfico. Es decir, la agenda colmada.

Ahí en medio de este evento académico, se encontraron en la mesa de “Juventudes Rurales” Tefa (Stephanie González) y yo (Elena Peña) probablemente en uno de los espacios en donde más antropólog-s habíamos vimos junt-s.

Pero, ¿cómo llegamos aquí y sobre todo, por qué?

En mi caso -Tefa-, la investigación de mi tesis de pregrado (la cual fui a presentar al congreso) comenzó en el año 2020, y la defendí de manera online en el año 2021. Mi tema fue las transformaciones del campo y su impacto en las generaciones más jóvenes del valle de Colchagua en Chile Central, una zona “huasa” y agrícola por excelencia. Fue una propuesta auto-etnográfica, biográfica y con una importante convicción militante. Por este motivo, la idea de que la investigación finalizará con una evaluación académica y fuera archivada en un repositorio académico, no me hacía sentido.

Es así, cómo comienza un desafío personal de convertir una tesis académica en una propuesta narrativa más horizontal, directa, sensible y cercana. Y que además, pudiera ser divulgada de manera local, hiciera sentido con la realidad e interpelará a la gente en torno a la vida en el campo y su devenir. De esta manera, comencé a re-masticar los resultados de la investigación, sensibilizarlos y cargarlos de rabia e inquietudes.

Apoyada por amistades y tutoriales de YouTube, logré en el año 2023 diseñar y auto-publicar el libro “Jóvenes Rurales”. Y fue, este mismo año cuando un conocido me manda un link sobre la postulación a una ponencia para la mesa de juventudes rurales en el Congreso ALA, a realizarse en marzo del 2024 en la ciudad de Rosario en Argentina.

Aun cuando, las plataformas académicas no habían sido mis elecciones para difundir las historias de vida de l-s jóvenes rurales, la posibilidad de que la primera universitaria de una familia de campesinos pudiera ir a relatar nuestra historia, al Congreso Latinoamericano de Antropología me pareció una oportunidad que tenía que aprovechar. Por eso postulé, y tuve que endeudarme para cubrir los gastos económicos.

Por mi parte -Elena-, estaba en plena redacción de la tesis de licenciatura en antropología cuando una amiga me mandó la convocatoria al Congreso. El tema que abordaba era una descripción de las dinámicas económicas de mi comunidad de residencia, San Antonio La Cabaña, a 20 kilómetros de la ciudad de Tarija. La pregunta de fondo era qué es finalmente el campesinado en estos tiempos contemporáneos en los que el discurso coloca a lo rural o como un reducto de pobreza (al que rescatar) o como un lugar de resistencia (a donde refugiarse), sin prestar atención a los múltiples matices que tiene el vivir del campo.

Varias de las preguntas que tenía las respondía desde las vivencias que habían marcado mi cotidianidad. Por alguna razón -y esto también merece ser problematizado, por qué la tendencia es buscar un Otro y no un Sí mismo- no había considerado que esas vivencias podían ser abordadas desde una indagación colectiva que partiera de la primera persona, pusiera en relieve una cotidianidad campesina muy dinámica por la zona en la que estaba ubicada a la ciudad, pero también cómo esa cotidianidad estaba inserta en flujos mayores de circulación de personas, esperanzas, comercialización y trabajos. Con el paso de los días los diálogos se organizaban y lo subyacente se iba relevando mediante el ejercicio etnográfico de preguntar, escucharse y sobre todo mirarse a la luz de los sentidos asignados a nuestras prácticas y lógicas, desde las más pragmáticas como los precios de venta de productos agrícolas, pasando por otras más enrevesadas como las formas de pertenencia al Sindicato Agrario de la comunidad y las categorías internas que, sin ser explicitadas, nos diferencian como pobladores.

Ante todo eso, no dejé de tener la sensación de que las categorías teóricas tradicionales para definir el campesinado estaban innegablemente ligadas a imaginarios: desde la economía, desde el desarrollo rural, desde la sociología, desde la antropología, desde la agronomía. Empecé a problematizar la idea de “agricultura de subsistencia”, que desde cierto paradigma de desarrollo es esa que tiene una familia nuclear como principal fuerza de trabajo, que produce a pequeña escala y que sus cultivos se destinan al consumo familiar y cuyos excedentes mínimos son comercializados a los mercados locales. Sí, teníamos ese tipo de agricultura, no todos, pero… ¿qué significaba subsistir? Hay un imaginario del campo: pobre, retrasado, precario, falto de oportunidades, despoblado. Y sí, pero es mucho más que eso; hay muchos campos y familias campesinas, mucho por saber, preguntar y no suponer. ¿Qué es abundancia, qué es crisis, qué es valor, qué es trabajo? Y también, ¿qué acumulaciones se están dando en la actualidad, qué transformaciones, qué reivindicaciones, qué sueños y qué renuncias?

En el trabajo de tesis, estas preguntas -enormes, fundamentales-, intentaron ser respondidas desde un panorama local, pero intuía que podían ser útiles para ir más allá de mi comunidad o subcentral, así que acudí a Rosario, también con mis propios medios, para ser parte de la mesa de “Antropologías rurales en Latinoamérica y El Caribe”. Más que una panorámica de hallazgos, llevaba interrogantes y un ansia de conocer qué respuestas se habían dado en otros contextos y si las inquietudes que tenía desde el sur de Bolivia eran compartidas por otras personas del rubro y militancia.

Los cómos y por qué de la antropología en nuestros lugares

La disciplina antropológica en Chile, carga con un profundo intelectualismo y una fijación por lo urbano. Quizás por ello, en mi enseñanza de pregrado, no tuve ni un sólo ramo enfocado en el campo, sus transformaciones políticas, ni en sus problemáticas socio-culturales. Tampoco ramos que nos invitaran a salir de la academia e incentivaran a poner a disposición nuestros conocimientos en territorios rurales. Mientras la investigación rural, sigue perpetuando la letal separación entre el campesinado y los pueblos indígenas.

De manera similar, en Bolivia se percibe una amplia tendencia a que la enseñanza de la antropología se dirijan a la salvaguardia, un volcamiento casi exclusivo a los pueblos indígenas como campo de estudio pero desde una perspectiva asincrónica y a veces hasta temerosa de reconocer sus transformaciones, porque el Otro visualizado en las aulas de estudio, construido desde lecturas que aún guardan un tufo colonial y paternalista, no corresponde a esas y esos otros que somos, finalmente, los nosotr-s contemporáne-s. Así, se observa una antropología en algunos casos dirigida hacia el salvataje, que indudablemente tiene su urgencia (lingüística, por ejemplo), pero que no puede ni debe ser el único quehacer posible. Volcar la mirada en lo que ocurre más allá de los esencialismos es, también, politizar los alcances de la disciplina, revisar su pertinencia y su posibilidad de interpelación y, también, reconocer dónde se están dando las omisiones, los vacíos, pero ante todo, la ausencia de preguntas cuestionadoras.

Entonces, ¿por qué estudiar al campesinado desde la antropología? o mejor dicho, ¿por qué no hacerlo, si forma parte clave no sólo de nuestra historia, sino de nuestro presente más cercano? ¿Por qué no reconocer su multiplicidad semántica, su acción diaria dentro de amplios territorios del continente? y lo más problemático, ¿por qué no abordarlo desde una antropología militante, comprometida e interesada que se pregunte e indague en sus transformaciones y resistencias, más que sólo describir una identidad esencialista?

Aún cuando es sabido que la intervención de las ciencias sociales en estos territorios -o al menos en el chileno-, se ha preocupado fundamentalmente de apoyar la tecnificación y productividad agroexportadora, y por otro lado, a entregar un asistencialismo social hacia sus habitantes, sin mayor bienestar ni dignidad. Tampoco se consulta de tú a tú qué es lo que se necesitaba esos territorios. Porque la imposición de un modelo civilizatorio también se camufla de buenas intenciones: letrinas, invernaderos, tractores, semillas mejoradas… ¿para qué? ¿para quiénes?. Si los distintos campesinados han demostrado y demuestran diferentes niveles de agencia, en especial en el territorio boliviano. Mientras en el caso chileno, la realidad da cuenta que el desarrollo rural sólo ha llegado para los empresarios, y el poco campesinado que sobrevivió a las políticas neoliberales, aún sigue mirando con nostalgia la época de la Unidad Popular, único momento histórico donde lograron tener mayor autonomía, alcanzar un progreso económico y una colectivización productiva de la tierra.

Entonces, nos preguntamos: ¿por qué la enseñanza antropológica no manifiesta una postura clara ante las violencias e injusticias que enfrentan los territorios rurales y sus habitantes?, y lo más importante, ¿cómo es posible poner a disposición nuestro lugar de enunciación para visibilizar y problematizar la realidad -realidades- del campo chileno o boliviano?

Con estas preguntas -que dejamos completamente abiertas-, y partiendo de la base de que existen ganas y convicciones de accionar a favor del campo, nos parece fundamental que la academia se vuelva a interesar en el campo, pero no sólo desde un afán descriptivo y complejizador de las nuevas ruralidades, sino enfocadas en una visibilización y denuncia de las violencias, desigualdades e injusticias históricas que aún se presentan en estos territorios. Y, también, en la construcción de propuestas y facilitación de herramientas.

Nuestra propuesta

Ahora, ¿qué implica esto para l-s antropolog-s?. Implica primero, que seamos conscientes y críticos de la raíz colonial-extractivista con que carga nuestra propia disciplina, para luego, tomar un posicionamiento ético y político ante las realidades que se estudian. Este posicionamiento nos llevará indudablemente a adquirir un compromiso, y no con la academía, ni con la revista indexada, sino con las comunidades y sus problemáticas, con ese campesinado que tiene voz propia, y que lo queramos o no, aún es un grupo subalternizado.

Este compromiso nos empuja indudablemente a investigar el poder y sus manifestaciones, a esclarecer nuestros propios intereses, a desplegar nuestras herramientas con humildad, a defender nuestros ideales y poner a disposición nuestro lugar de enunciación con un compromiso militante. Esta es la antropología que nos hace sentido, y que creemos firmemente es la que se necesita ante la urgencia política de nuestros tiempos. Sin duda, la tarea es re-politizar nuestra disciplina.

Sin lugar a dudas, esto puede parecer ambicioso, idealista o si algunos quieren, iluso e imposible. No obstante, en lo personal, nos parece el camino más directo para lograr el cometido de la anhelada transformación social. Aquella que en el campo, no parece ser una opción. Por ahora, confiamos en que podemos aportar en desenterrar la historia, seguirle la pista al poder y generar contra-narrativas donde los habitantes sean los protagonistas, y les sea posible proyectar un cambio concreto.

Desde este convencimiento, nuestro rol en los territorios rurales no es apoyar su adecuación al modelo neoliberal. O sólo, enfocarnos en describir sus dolores y sueños, pero con apatía e indiferencia. Por el contrario, confiamos en una antropología militante que detone pensamientos críticos, que se haga responsable políticamente de los crudos análisis socio-culturales que se pueden desarrollar en el campo. Y que fundamentalmente, apoye y fortalezca la organización y la autonomía local al disponer estratégicamente nuestras herramientas, poder articularlas con otros saberes, y en otros territorios.

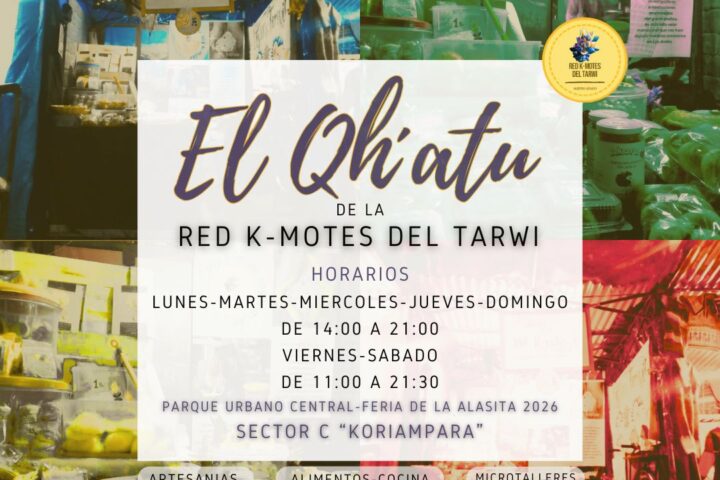

En ese sentido, materializaremos una propuesta para tejer parte de estas acciones a través de un programa de radio que, producido a dos voces, desde el valle central de chile (San Fernando) y el valle central tarijeño (Bolivia). Programa que será emitido en dos radios locales, que se caracterizan por su trabajo convencido en el campo popular: La radio comunitaria Aukan de la Comuna de San Fernando y las radios de la Red de la Diversidad, en Bolivia.

“Ya no es sólo contra el patrón”, nace por esta serie de convencimientos compartidos entre ambas, con la intención de ampliar nuestro campo de debates, compartirlo a un campo más amplio, politizar nuestro quehacer profesional y presentar propuestas desde una ruralidad crítica, una que se construye día a día y de la que somos parte. Porque no queremos construir un Otro extraño y distante, queremos hacer antropología de lo propio y con nuestro cuerpo incluido, ya que fundamentalmente, hablaremos de una realidad que nos atraviesa y que atraviesa nuestras raíces y sueños.

Les invitamos a escuchar este programa, que se emitirá a partir del 10 de junio; en las radios de la Red de la Diversidad en Bolivia y por la señal online de la Radio Comunitaria Aukan en Chile.