[…] que la misma comunidad sea la que dé el seguimiento a esta tecnología es de suma importancia. Nos hemos dado cuenta de que, entre más grande, menos participa la comunidad o más afectada se está viendo la comunidad, porque no se tienen en cuenta, no hacen parte, no se les consulta… entonces yo creo que eso es muy importante. Uno de los puntos importantes para la adaptación al cambio climático es que sea desde la comunidad, porque no es solamente meter plata en infraestructura, sino que la misma comunidad sea parte de ese proceso y que las comunidades puedan dar la posibilidad de engrandecer eso. (Bazero, 2020)

El último eje que se ha convertido en un estructurador de los procesos sociales de base territorial en nuestras ciudades tiene que ver con el establecimiento de nuevas relaciones de la sociedad, las comunidades y los colectivos con la naturaleza. El posicionamiento de las preocupaciones y nuevas sensibilidades ambientales o ecológicas se ha generalizado, independientemente de los enfoques o prácticas de trabajo de los procesos sociales locales y urbanos.

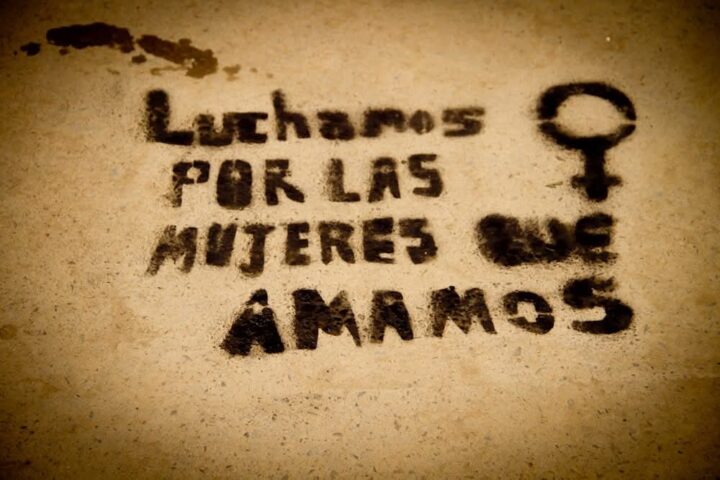

Si bien se puede identificar como un fenómeno global, en nuestro caso no es viable desligar estas sensibilidades de la tradición histórica de luchas y disputas de comunidades rurales, campesinas o indígenas. Esta tradición, fundamentada en las luchas por la tierra, por su acceso y su uso, se ha transformado en un ejercicio de reivindicación del territorio como espacio de realización de las aspiraciones colectivas, del buen vivir.

Esto ocurre fundamentalmente como respuesta a una nueva oleada de privatizaciones que se orienta particularmente sobre los recursos naturales y estratégicos, entre los que se destacan los recursos minerales, hídricos y forestales, relacionados directamente con el hábitat campesino e indígena… [que] ha promovido una programática signada por la defensa del territorio a la que se agrega la referencia de la defensa de la vida. (Jiménez Montero y Ramírez Juárez, 2010, p. 707)

Estas disputas se han adoptado y asumido de manera activa desde las organizaciones urbanas, en cierta medida como un ejercicio solidario con los procesos rurales, indígenas y campesinos. Sin embargo, este enfoque territorial por la defensa de la vida no se ha limitado a un ejercicio de solidaridad, sino que se ha trasladado y puesto en práctica en contextos y espacios propios de la ciudad: parques, zonas verdes, humedales, bosques y reservas naturales urbanas, ríos y canales, periferias de transición urbano-rural, zonas afectadas por procesos de gestión de riesgos, entre muchas otras espacialidades diversas de la ciudad.

Nosotros llegamos primero con una idea sobre el paisaje urbano y el paisaje contemporáneo y asumiendo los humedales como parte y núcleo central de ese paisaje en la ciudad. Y como también se formaba un paisaje humano a partir de esas interacciones con el humedal… nos acercamos al tema de los humedales; creo yo que es un tema en vigencia y en «boom» sobre todo a comienzos del 2000. Más o menos en el 2000-2010 era un tema que estaba creciendo, era un tema de moda. Entonces nosotros nos acercamos a ese tema, viendo esa emergencia y esa conciencia también en la ciudadanía y esa necesidad, por supuesto, no es una de esas modas gratuitas. Es como una emergencia de un pensamiento ambiental que es crítico, que es urgente. (Amigos Garden, 2020)

En parte estos enfoques han surgido como producto de la conflictividad y degradación ambiental, y como necesidad de generar procesos de adaptación, pero no se pueden entender solo como un ejercicio reactivo, sino que han llevado a un necesario cuestionamiento del modelo de desarrollo y los paradigmas de pensamiento asociados a este modelo, a la necesidad de desaprender del desarrollo y encontrar nuevas fuentes de conocimiento desde la vivencia misma del espacio y del territorio, del reencuentro con una sensibilidad perdida en los procesos de urbanización.

Cuando se trabaja en grupos sociales o se trabaja con factores sociales, pues está muy ligado a lo que hacemos con factores ambien- tales también y políticos, se va mucho más a lo profundo, que son las relaciones humanas, y es como el ser humano en su ser. Enton- ces tiene mucho que ver con personalidades y con caracteres. Me parece a mí que es un rol importantísimo ahí. (La Creactiva, 2020)

De esta forma, la búsqueda de nuevos paradigmas y nuevas formas de producción de conocimiento con arraigo local ha facilitado la exploración de otras escalas, otras metodologías y otros modelos tecnológicos orientados a la ruptura de las dependencias con las grandes infraestructuras urbanas, al desarrollo y puesta en práctica de tecnologías apropiadas, y sobre todo a la exploración de tecnologías sociales en las que juegan un papel fundamental la organización y las relaciones humanas solidarias.

Conflictividad y adaptación ecológica

En gran medida, los procesos de conflictividad ecológica y ambiental han exigido a las comunidades, los colectivos y las organizaciones desarrollar experiencias y propuestas de adaptación, no solo como una respuesta de choque a los conflictos locales, sino buscando transformar de manera más profunda las relaciones de las personas con su hábitat y su entorno.

El territorio es entendido aquí desde un sentido integral: como el espacio para la «construcción de lazos afectivos y simbólicos», así como «el locus del conflicto por la defensa y preservación de los bienes públicos como la tierra y los recursos naturales», «como un espacio de vida y de disputa por definir y redefinir el orden comunitario» (Quiroga et al., 2015, pp. 150, 159).

Todo lo anterior se encuentra mediado por la experiencia cotidiana de los conflictos ambientales, por la búsqueda de respuestas, muchas veces pequeñas y simples, a problemas de carácter complejo y global, y a la puesta en práctica de ejercicios creativos con un fuerte contenido social y simbólico.

Cuando el colectivo llegó, nosotros estábamos en plena defensa de la lucha por el agua, de pensarse por qué hay tanto desperdicio de agua, por qué no hay conciencia de que estamos viviendo una etapa fuerte y que ya se nos viene el tema del calentamiento global y tenemos una deuda ciudadana con el planeta, y era un trabajo con los niños. Había una toma de una calle allí donde los niños eran los que concientizaban a la gente y entregaban su propia carta… pues imagínate a un niño de 2 añitos haciendo esa campaña. Y pues ahí fue como yo les decía a mis 2 amigos: ‘Vamos, camine, conozca qué es lo que hacemos aquí en el humedal’. (Amigos Garden, 2020)

La experiencia cotidiana de los conflictos ambientales

Los conflictos ambientales se han ido globalizando a partir de los procesos de cambio ambiental y cambio climático. Esta globalización ha sido un proceso tanto tangible como discursivo. En este sentido, muchos de los habitantes urbanos, que no se enfrentan necesariamente de manera directa a estas dinámicas de transformación del territorio y de los ecosistemas, más complejas en contextos naturales, rurales o no urbanizados, han asumido una postura más consciente, sensible y crítica frente a esta realidad.

Esta sensibilidad emergente ha llevado a experimentar desde una nueva perspectiva los conflictos ambientales locales y a redefinir el rol de quienes habitamos el espacio urbano con respecto a los procesos globales en curso, mediante el posicionamiento de la idea de interdependencia socioecológica. De esta forma, las conflictividades ambientales locales han comenzado a adquirir una nueva dimensión en la medida en que se constituyen en el reflejo de los procesos de cambio global, así como del impacto de nuestras actividades cotidianas en la crisis ambiental.

Todo esto ha influido de manera determinante en el desarrollo de las expresiones del activismo urbano, que se han apropiado rápidamente de estas nuevas sensibilidades y las han dispuesto como elemento central de sus trabajos y desarrollos. La experiencia cotidiana de los conflictos ambientales, sumada al posicionamiento de la idea de interdependencia, ha permitido establecer nuevos vínculos entre lo local y lo global, así como ampliar el sentido y alcance de los procesos de transformación urbana y territorial adelantados, ahora interconectados con el conjunto del planeta desde esta dimensión ambiental.

Respuestas simples a problemas complejos

Esta articulación del activismo urbano en torno al espacio colectivo y al territorio, con la dimensión global de los conflictos ambientales locales, ha llevado a la proyección de un repertorio de respuestas y soluciones con elementos y características comunes en el conjunto de expresiones colectivas urbanas. Comparten entre sí la búsqueda de respuestas localizadas y concretas a los conflictos ambientales, y la búsqueda de procesos de adaptación ecológica mediante la implementación de soluciones apropiadas y sociales. «La huerta ha mostrado, sobre todo en la pandemia, la importancia de tener algo sembrado para tener comida. Así sean unas fresas, unas papas o lo que sea, porque de pronto nos podemos quedar un día sin alimento» (Roma Escuela, 2020).

Debido al alcance y a las limitaciones propias de estos procesos, las soluciones propuestas pasan por la búsqueda de respuestas simples, de baja complejidad tecnológica, autosuficientes, realizadas mediante procesos de trabajo colectivo, de bajo costo y adaptadas a las condiciones y los recursos locales disponibles. Todo esto sin abandonar la perspectiva compleja y global de los problemas abordados, y en la búsqueda por facilitar respuestas que puedan ser replicadas en otros contextos urbanos y territoriales con condiciones similares.

De esta forma, se rompe con el paradigma dominante de dependencia del desarrollo urbano a las grandes infraestructuras, capitales e inversiones para la gestión ambiental y territorial de la ciudad. Lo anterior porque estas infraestructuras e inversiones se encuentran directamente asociadas a los conflictos ambientales territoriales y no se ven como una solución sostenible desde la perspectiva local. Y dado que se trata de una nueva sensibilidad ambiental que se ha venido generalizando de manera progresiva en los habitantes de las ciudades, ahora más interesados en participar de estas soluciones alternativas, incluso estos desarrollos sociotecnológicos se han constituido en una fuente de ingresos y sostenibilidad económica para las organizaciones, los colectivos y los procesos urbanos locales.

Creatividad y adaptación

La escasez de recursos en el ámbito local exige la exploración y el uso constante de respuestas creativas a los problemas y los conflictos ambientales. Esta creatividad está asociada no solo al carácter tecnológico o funcional, sino a la dimensión social y simbólica que se les suele dar a las soluciones planteadas. Si el paradigma moderno de desarrollo urbano ha buscado ocultar o localizar en las periferias las grandes infraestructuras de los procesos de gestión ambiental de la ciudad, las soluciones locales han buscado revertir este proceso de ocultamiento y hacerlo visible para así propiciar escenarios de sensibilización y encuentro en torno a las alternativas propuestas. De allí la importancia del rol simbólico que adquieren las soluciones planteadas tanto en su materialidad y estética como en su localización en el espacio urbano.

De esta forma, se rompe de nuevo con la rigidez de la acción institucional y su limitada capacidad creativa, en la medida en que categorías como el espacio público, concebido de mayoritariamente para la recreación activa y pasiva de los habitantes urbanos, empiezan a adquirir un nuevo rol como espacios para la gestión socioambiental del territorio mediante propuestas de gestión de residuos, gestión de agua, agroecología urbana, pedagogía ambiental, biodiversificación y renaturalización o experimentación y ciencia ciudadana.

Se produce así una mezcla de actividades sociales, culturales, ambientales y de apropiación tecnológica que diversifica el uso de los espacios urbanos públicos y colectivos, con la perspectiva de generar procesos de adaptación y transición ecológica y ambiental, que desde la lógica institucional aún no han logrado ser incorporados en el marco de las normatividades vigentes y restrictivas. A su vez, estas propuestas generan una nueva estética urbana de procesos, una estética dinámica y cambiante que aún está en proceso de apropiación social y que suele generar conflictos o desencuentros con habitantes y vecinos de los espacios y territorios intervenidos.

La clave de esto es que la gente se debe untar de esto. Los procesos, creemos y estamos convencidos, y pues como licenciado en Biología, le apostamos a la educación como clave y pilar fundamental de la transformación social. Y, en ese sentido, cuando las personas se sienten partícipes de un proceso, se genera mayor apropiación y mayor recordación que simplemente ir, dejar e irse. Nos hemos dado cuenta de que, cuando uno trabaja con las personas, hace un diseño participativo de las plantas, de cómo va a quedar… genera mayor apropiación y recordación. (Bazero, 2020)

Aprendiendo del territorio, desaprendiendo del desarrollo

Yo soñaría con que el proceso sea un lugar como que evidencie todas esas posibilidades emergentes de las periferias. Yo me pensaría mucho que este lugar sea un lugar de aprendizajes en donde la gente y muchos de los académicos tuvieran que analizar y estudiarse posibles alternativas que pueden emerger de asentamientos periféricos. (Colectivo Pentagrama – TA, 2020)

Aprender, en el marco de los colectivos, organizaciones y procesos barriales y territoriales, pasa por el rechazo de los modelos verticales de enseñanza, superando los enfoques jerarquizados y apostando a la exploración de metodologías de aprendizaje abierto, complejo, no lineal. Se trata de retomar y revalorar saberes populares o tradicionales sin rechazar el diálogo con conocimientos científicos (diálogo de saberes), que abarcan tanto procesos cognitivos como emocionales y espirituales, fortaleciendo la recuperación de la sabiduría colectiva y la inteligencia social (Gavito et al., 2017).

En este ejercicio de aprendizaje es inevitable la realización de una crítica al modelo de desarrollo sobre el que se han generado los conflictos socioambientales con los que conviven las comunidades, una búsqueda por reconstruir la memoria colectiva tanto ambiental como territorial, a modo de fuente de conocimiento, y la formación de nuevas sensibilidades colectivas e individuales frente al entorno habitado.

Crisis y crítica al desarrollo

Si se mira desde la perspectiva de la experiencia cotidiana de los habitantes y expresiones colectivas de los territorios urbanos y los conflictos ambientales que deben enfrentar, el modelo de desarrollo vigente es insostenible y se encuentra en crisis. Los efectos locales y globales asociados a la contaminación, la depredación ambiental, la pérdida y el desarraigo de los territorios y sus espacios naturales, el cambio de los patrones y del régimen climático, y los eventos periódicos de desastre, así como las afectaciones sociales y en la vida de las comunidades que estos generan, ya integran el paisaje de una parte significativa de la población urbana, en especial de los grupos y sectores que habitan las periferias populares y la ciudad informal.

Frente a esta perspectiva de crisis ambiental, cada vez más generalizada, y la ausencia de horizontes de cambio que puedan proyectarse dentro del modelo de desarrollo vigente, resulta inevitable que se consolide una crítica al desarrollo desde los procesos sociales locales y urbanos. Esta crítica plantea la necesidad de generar otras formas de conocimiento, otras sensibilidades y otras visiones que se sitúen al margen del modelo social y económico dominante.

La idea de romper con el monopolio del conoci- miento técnico y especializado se ha posicionado en los trabajos colectivos urbanos, y se ha comenzado a darles un nuevo valor a otras formas de conocimiento social, inteligencias y saberes colectivos no funda- mentados en la racionalidad científica o económica dominantes, sino en la experiencia sensible del espacio y del territorio habitado.

Memoria ambiental y territorial

Yo me he dado cuenta de que una de las cosas más importantes de Roma Escuela es recuperar la memoria. La memoria del barrio, de la gente que ayuda, de la gente que viene y después se va, de las universidades que han venido y que se van, de los parches que vienen a trabajar en la huerta y que se van o, bueno, hay gente que se queda o que se va y vuelve. Entonces eso para mí ha sido muy interesante, cómo la memoria juega en esta historia, en la historia de Roma Escuela. Cuando uno sabe esas cosas, se siente mucho más cercano al territorio. (Roma Escuela, 2020)

La emergencia de estas otras formas de conocimiento, inteligencias y saberes colectivos pasa, en gran medida, por la búsqueda de espacios de memoria ambiental, normalmente en torno a los relictos de ecosistemas que aún permanecen en la ciudad o a otro tipo de áreas y espacios naturales ya transformados parcial o totalmente. Esta memoria ambiental, de lo que hubo antes de los procesos de urbanización y de lo que aún permanece y puede ser protegido o rescatado, hace parte de las búsquedas comunes de las organizaciones, los colectivos y los procesos urbanos locales.

El territorio y los espacios naturales se constituyen así en una fuente de conocimiento y creación en sí mismos, antes que ser entendidos como un objeto de estudio aislado del trabajo de los colectivos y organizaciones. Esta memoria ambiental permite a su vez afianzar y consolidar procesos de identidad y arraigo territorial perdidos en medio de la homogeneización social del proceso de urbanización. La búsqueda de las raíces indígenas, rurales y campesinas suele acompañar estos procesos, así como la búsqueda de la memoria ancestral de quienes habitaron los territorios y que es reinterpretada para dar nuevos significados al espacio urbano.

Otras sensibilidades, otros saberes

Todo el conjunto de estas búsquedas y aprendizajes que se están dando en el ámbito local desde la búsqueda y el rescate de la memoria ambiental, territorial y ancestral ha comenzado a propiciar otras sensibilidades sociales y otras formas de conocimiento surgidas desde la experiencia del territorio, a partir de las cuales se elaboran visiones alternativas y contrahegemónicas.

Estas sensibilidades sociales se organizan en torno al establecimiento de relaciones y concepciones de interdependencia entre ciudad, sociedad y naturaleza, las cuales se han visto rotas y fragmentadas por el mismo proceso histórico de urbanización. Además, cuestionan el conocimiento tecnocientífico, en particular en la medida en que este no responda o no se sitúe en el ámbito local y, por el contrario, esté orientado a sustentar la imposición de decisiones desde intereses y agentes externos al territorio.

Sin embargo, se trata de sensibilidades y saberes que amalgaman lo ancestral, lo popular, lo técnico, lo científico, lo creativo, que no suelen ser excluyentes y que están dispuestos a explorar nuevas posibilidades de transformación social, urbana y territorial. Que rompen con las visiones hegemónicas del desarrollo y la modernidad, con las figuras patriarcales de organización y producción del conocimiento, y con el aislamiento científico del contexto y de la realidad social y local.

De las tecnologías locales a las tecnologías sociales

Bazero se resume en 3 programas: uno es Gotas de aceite por litros de agua. Otro programa se llama Actuar en vez de criticar, que ese programa hace parte pues de todo ese tema de transformación, de trabajo con los recicladores, pero también de esas intervenciones en el espacio público. Nosotros vamos al terreno e invitamos a que las comunidades hagan intervenciones en los espacios. Y el otro se llama Aprendo viviendo, y pues ahí Angie nos ha ayudado bastante y Andrea también; la idea es hacer charla, intentando innovar un poco en medio de la virtualidad. Con esas lecturas uno logra poder trabajar de una forma mucho más interesante en las acciones. Consiste en ese encuentro e intercambio de saberes con las personas. (Bazero, 2020)

La tecnología puede ser entendida como «la aplicación del conocimiento para generar nuevos métodos, procesos, servicios y dispositivos» (Gavito et al., 2017, p. 152), la cual, en el marco del sistema capitalista, se caracteriza por desarrollarse mediante un modelo lineal de innovación con desarrollos altamente contaminantes que generan riesgos, afectan la diversidad biológica y cultural, y agotan los recursos. En este modelo, la tecnología se comercializa por empresas que protegen sus desarrollos mediante patentes, enfocadas a atender demandas de mercado, lo cual limita su acceso o no se adapta a las condiciones socioambientales de nuestros contextos locales. (Gavito et al., 2017).

Ante este modelo de desarrollo tecnológico, históricamente se han propuesto modelos alternativos de generación y aplicación de la tecnología, que incluyen propuestas como las de ecotecnología, tecnologías apropiadas o tecnologías alternativas, las cuales buscan generar relaciones más armónicas con el ambiente en respuesta a contextos socioecológicos específicos, de bajo costo y bajo consumo energético, de uso local y colectivo, mediante la construcción de modelos sociales con comunidades, descentralizadas y autosuficientes, incluyendo el uso de recursos renovables (Gavito et al., 2017).

Este modelo ha sido adoptado de manera más o menos explícita por los colectivos, organizaciones y procesos sociales en la búsqueda por generar soluciones no dependientes de las grandes infraestructuras urbanas tanto en lo referido a la gestión ambiental como en otros aspectos, por ejemplo, la movilidad o el abastecimiento de alimentos, y que han permitido el tránsito no solo a la adopción de tecnologías locales y apropiadas, sino a la formulación y experimentación de modelos de tecnología social basados más en las relaciones y los contactos entre las personas que en el desarrollo de infraestructuras o dispositivos exclusivamente físicos o materiales.

Infraestructuras urbanas: entre el acceso y la independencia

Las luchas por el acceso y la conexión a las grandes infraestructuras de la ciudad definieron gran parte del activismo urbano de la segunda mitad del siglo XX, aún hoy son determinantes en contextos marginales y con grandes déficits habitacionales, donde el acceso al agua, al alcantarillado y a los servicios de saneamiento es una cuestión vital. Sin embargo, a medida que se van cubriendo los déficits de servicios urbanos básicos y se cuenta con acceso a estas infraestructuras, se observa que resultan insuficientes o incluso crean dependencias y conflictos que cuestionan la sostenibilidad de su uso a largo plazo.

La crisis ambiental y la distribución desigual de las afectaciones y los conflictos ambientales en la ciudad refuerzan esta lectura de insostenibilidad del modelo de desarrollo por el que han luchado integrarse históricamente los procesos barriales y urbanos en nuestro contexto, y han replanteado las posturas de una parte importante del activismo urbano con respecto a la pertinencia de su reivindicación. Lo anterior ha llevado a plantear otros escenarios de búsqueda o ruptura de estas dependencias a las grandes infraestructuras urbanas porque van en contravía de las reivindicaciones de autonomía social en el ámbito local. En este sentido, las exploraciones que se vienen realizando pretenden cada vez más alejarse del uso de estos sistemas e infraestructuras generales de abastecimiento o gestión ambiental y territorial, y apuestan por el desarrollo de nuevas tecnologías y nuevos procesos que solucionen estos problemas en lo local, con el fin de reducir la afectación ambiental de las actividades que desarrollan y los desequilibrios territoriales que causa la distribución desigual de sus impactos.

Yo creo que este tipo de procesos de activación social, que está tan localizada, sí debería empezar a incidir en los instrumentos de planificación de las ciudades, y no debería estar vinculado únicamente a esa autogestión y autoorganización, sino que eso también se tenga en cuenta en el momento en que se piensa la forma en que se organiza la ciudad o […] se piensa la ciudad y se consolida. Como que esto hace falta que entre en todos esos documentos que supuestamente piensan cómo debe estar organizada con un ABC la ciudad y comiencen a tener en cuenta realmente estos procesos de activismo, de autoorganización y de autogestión, qué es lo que tienen para incluirlo en los instrumentos de gestión. (Colectivo Pentagrama – TA, 2020)

La búsqueda de tecnologías locales y apropiadas

Esta necesidad de romper con la dependencia a las grandes infraestructuras de la ciudad y la búsqueda por la gestión y autosuficiencia ambiental en lo local han implicado explorar y experimentar con tecnologías locales apropiadas desde las organizaciones, los colectivos y los procesos urbanos. Se puede así encontrar en estos un abanico diverso de soluciones en torno a aspectos como el compostaje y otros sistemas de gestión de residuos sólidos, la gestión de aguas residuales, el abastecimiento de agua lluvia, la energía solar o la forestería comunitaria y las huertas urbanas.

Si bien estas exploraciones, desde una mirada externa, pueden parecer limitadas en comparación con la magnitud de las problemáticas ambientales urbanas, ofrecen no solo la posibilidad de una solución concreta a los problemas de la gestión ambiental local y comunitaria, sino que se constituyen fundamentalmente en aulas ambientales que permiten reflexionar y transformar las prácticas y relaciones sociales frente al ambiente y al territorio, con conjuntos importantes y cada vez más amplios de habitantes en la ciudad.

Además, los procesos de copado institucional que en lo local han venido desarrollando estos colectivos y organizaciones han permitido posicionar estos temas de manera paulatina en los escenarios institucionales. Poco a poco se han canalizado recursos que permiten ampliar las experiencias locales en torno a este tipo de desarrollos y soluciones, a pesar de que se siguen articulando de manera marginal y poco decidida a las políticas generales y las inversiones gruesas de la gestión ambiental y territorial en la ciudad.

En la experiencia de nosotros, aunque no hemos tenido incidencia representativa, me refiero en el momento en que alguno de nosotros quede en un consejo local…, como esa parte directa de representación no la hemos hecho. Sí hemos estado ahí de lado, entonces de alguna u otra forma sabemos que ahorita está una edilesa [sic] que nos conoce desde hace muchos años, que trabajó con nosotros toda la parte ambiental, conoce el proceso y de una u otra forma nos tiene en cuenta para muchas cosas, desde el referente popular y comunitario. Entonces ya somos un referente a nivel local de lo que hemos hecho desde lo ambiental y cómo podemos potencializar eso a los nuevos procesos y cómo pues nuestra voz es también tenida en cuenta para ciertas cosas. Ya estamos dentro de la Red Distrital de Agricultores Urbanos y Periurbanos, lo cual ha hecho que uno de los integrantes, quien lleva el manejo de la red, esté sentado ahorita para hacer lo del POT. Entonces ahí la experiencia que nosotros tenemos está siendo tenida en cuenta para las soluciones que se van a dar o cómo se va a solucionar el POT desde lo ambiental. Ahí ya se puede decir que tenemos una incidencia a nivel distrital. Así es que hemos trabajado desde lo político. Creo que esa ha sido la mejor manera. (Roma Escuela, 2020)

La emergencia de las tecnologías sociales

La búsqueda y exploración de tecnologías locales y apropiadas, que suelen ser recursivas y de bajo costo y complejidad, se apoyan en el desarrollo de tecnologías sociales que ayudan a suplir en gran medida las limitaciones materiales de las soluciones planteadas. Con el desarrollo de estas tecnologías y metodologías sociales se logra ampliar el alcance de las propuestas desarrolladas, redefiniendo, de manera radical, la forma como se ha planteado históricamente la solución a los procesos de gestión ambiental del territorio urbano.

Estas tecnologías reúnen el conjunto de acciones y articulaciones sociales que, desde el trabajo colectivo, permiten dar respuesta a los problemas ambientales de la ciudad, reemplazando el empleo o dependencia al acceso de recursos materiales para la formulación de las soluciones a cambio de la disposición y del uso del potencial de las capacidades sociales de los grupos y comunidades locales. Lo anterior lleva necesariamente a una implicación consciente y explícita de quienes se integran a estos procesos con respecto a los impactos que generan y la posibilidad de restablecimiento de las relaciones sociedad-naturaleza desde la acción directa en el espacio urbano.

De esta forma, se identifica una apuesta por la exploración y recuperación de tecnologías locales y apropiadas, que se soporta no solo en el componente físico o material de estos desarrollos, sino en la puesta en práctica de tecnologías sociales que viabilizan y amplían su impacto en los territorios, y sin las cuales pierden gran parte de su potencial de transformación. El posicionamiento de estos enfoques de trabajo podría permitir a futuro el redireccionamiento de gran parte de las inversiones de recursos públicos y privados a financiar procesos y redes locales de gestión ambiental y territorial, no exclusivamente a contratistas que terminan acumulando y extrayendo fuera del territorio las ganancias obtenidas en la construcción y gestión de las infraestructuras urbanas sobre las que se soporta el actual modelo de desarrollo.

Entre territorios posibles e imaginados

Como se expuso a lo largo del texto, desde nuestra experiencia y la de las organizaciones con las que conversamos, nos hemos encontrado con un universo amplio de formas organizativas, diversas en su composición, su organización, sus enfoques y sus alcances, que actúan en la cotidianidad de los territorios y sus habitantes generando cambios poco visibles y de bajo reconocimiento por parte de las institucionalidades económicas, sociales, políticas y académicas.

En nuestro contexto estos colectivos, organizaciones y procesos suelen articularse en momentos de efervescencia social, en movilizaciones que por su complejidad y discontinuidad llevan a una lectura de caos, falta de estructura y fragmentación de los procesos urbanos, en contraste con la tradición de movilización de los movimientos rurales, indígenas y campesinos. Además, pareciera existir una fractura entre la primera generación de organizaciones urbanas bajo las cuales se dieron las grandes luchas por el acceso a la tierra, la vivienda y los servicios básicos en nuestras ciudades, y las formas bajo las que se institucionalizaron, y los procesos contemporáneos, en los que se mezclan disputas y reivindicaciones tanto en lo material como en lo simbólico.

La reapropiación y resignificación del espacio urbano como espacio colectivo de creación, encuentro y diálogo, desde procesos de memoria ambiental, social y ancestral, así como la redefinición de las luchas por el acceso a la tierra y la vivienda en luchas por la defensa del territorio y la vida, dan un carácter más amplio y complejo a este tipo de procesos. En este sentido, existe un tránsito de las reivindicaciones y confrontaciones urbanas frente a las instituciones políticas, externas a los territorios, y la búsqueda por generar cambios desde la cotidianidad de la vida de los barrios.

Sin embargo, este tránsito no puede entenderse necesariamente como un alejamiento de la política, sino como una ampliación de su repertorio de acción, en el cual las figuras clásicas de los partidos, movimientos y representaciones han perdido peso y legitimidad por su baja capacidad de transformación de las realidades tanto en lo local como en lo global.

Esta ampliación en la forma de concebir o poner en práctica la política permite vincular, de una manera más sensible y afectiva, menos racional y abstracta, estas experiencias con los habitantes de los barrios y los territorios urbanos, y a su vez de estos con los procesos globales de cambio, cumpliendo un rol mucho más cosmopolita que el de las instituciones políticas, económicas y académicas hegemónicas.

En este sentido, las expresiones organizativas urbanas con anclaje socioterritorial juegan un papel fundamental en el cuestionamiento de los paradigmas dominantes, en la producción de nuevos valores y significados, en la crítica al desarrollo capitalista y en la formulación de propuestas alternativas de relacionamiento entre las personas y de estas con sus entornos naturales y construidos; también en la posibilidad de redefinir los principios de competencia, explotación y acumulación que rigen el conjunto de relaciones sociales y económicas dominantes, y de posicionar principios de solidaridad, cuidado y buen vivir no solo como un ejercicio discursivo, sino fundamentalmente desde la acción en el espacio urbano. Para esto se organizan de otra forma: mediante relaciones con bajos niveles de jerarquía y liderazgos diluidos que priorizan el flujo y distribución libre de los saberes adquiridos y generados en el desarrollo de sus experiencias, a través de redes virtuales o de proximidad con principios cada vez más generalizados de viralidad. En este sentido, la idea de la organización por sí misma pierde relevancia si no está orientada a la transformación del espacio urbano y del territorio.

De esta manera se van construyendo otros territorios posibles en nuestra ciudad, en una multiplicidad de pequeños procesos y microescalas que se van replicando, surgiendo, muriendo y redefiniendo de manera constante en huertas, humedales, parques, zonas verdes, calles y plazas, en los espacios reasentados y en desuso o en los márgenes de los ríos. En todo el conjunto de espacios residuales, en espacios sin usos asignados o sobreexplotados, en las periferias territoriales, pero también en las periferias de lo convencional y lo ya establecido.

Se trata de otra ciudad y otros territorios que se encuentran en proceso de germinación, que surgen como las plantas silvestres entre los andenes y los escombros, en medio de la rudeza del cemento, de la rudeza de la vida urbana, de la competencia del día a día, que van a su tiempo y a su ritmo multiplicándose por las calles, los barrios y las localidades. Una ciudad invisible que se está produciendo y que va llenando los espacios libres dejados por la ciudad formal, por la ciudad normada, por la ciudad neoliberal. Se trata también de territorialidades que se levantan contra el destino anunciado de catástrofe social y ecológica que se ha posicionado desde los mismos dispositivos de consumo de la cultura de masas, que no se resignan a participar en el marco de lo ya normado, sino que reivindican la posibilidad de transformar el territorio y las relaciones sociales y naturales que allí se inscriben desde los intereses locales y de las comunidades. Procesos que no han renunciado a la capacidad de imaginar otros mundos y no solo de imaginarlos, sino de ponerlos en práctica y demostrar que son realmente posibles.

Fuente:

Territorios Posibles. Adaptaciones locales a conflictos globales

Por: Adrián Cárdenas Roa Asistentes de investigación: Diana Rodríguez Romero y Angélica Paola Luna