INTRODUCCIÓN

Al igual que la mayor parte de los artículos de la serie de los Cuadernos de Conversaciones de la Red de Diversidad, el presente se origina en procesos de reflexión colectiva que hacemos los participantes de la Red y que expresan criterios, posiciones, perspectivas en torno a nuestros hábitos alimentarios, la producción de los mismos, sus formas de circulación y las relaciones que establecemos con nuestro entorno natural.

La reflexión ha transitado por el recuerdo de cuales han sido los caminos recorridos por la humanidad para tener la disponibilidad alimenticia actual, lo cual refleja como este hecho es parte del ser cultural humano, pues nuestros alimentos son una construcción cultural; sin embargo en el presente vemos que fruto del criterio civilizatorio instalado por la modernidad, nuestra alimentación está regida por un sistema de producción industrial mercantil, con efectos adversos para nuestra salud y el entorno natural. A partir de ese estado de situación se busca identificar cuáles son los elementos que nos permite ver a los alimentos como bienes comunes que deban ser gestionados por todas las personas implicadas, productores, consumidores, distribuidores e institucionalidad pública, sin embargo la materialidad del hecho se desarrolla en torno a la circulación y el intercambio urbano/rural existente y sobre el que hay que trabajar, pero este no puede desarrollarse sin una intencionalidad manifiesta la cual, desde la Red de la Diversidad es el cuidado del bien mayor contenedor de la vida, donde la alimentación sea fuente de la sociabilidad comunitaria urbano/rural.

NUESTROS ALIMENTOS COMO CONSTRUCCION CULTURAL

Los distintos grupos humanos que habitan nuestro planeta, desde hace miles de años atrás, han encarado una serie de procesos de domesticación de distintas especies animales y vegetales con el fin de utilizarlos como fuentes de alimentación; sin embargo esto ha significado desarrollar distintas tecnologías que permiten por una parte adecuarse al entorno ecológico circundante o también modificarlo con el fin de incrementar los volúmenes de producción, pero además ha llevado a que establezcan distintas formas organizativas/institucionales internas que buscaban optimizar la utilización de la energía humana y sin duda la relación entre distintos grupos generaba un intercambio de conocimientos que al ser aprehendidos han sido incorporados en sus sistemas productivos, de tal forma que este fluir de aprendizajes al ser internalizados y reproducidos socialmente se constituían en su ser cultural, pero no estático, sino en constante cambio, adaptación e intercambio, con una característica singular, la de no apropiación del conocimiento, es decir del conocimiento como un bien en circulación, como un don.

Todo el esfuerzo de selección y domesticación de las especies vegetales y animales ha estado orientada hacia el consumo, la ingestión, la degustación, la nutrición, la satisfacción de alimentarse y así, como la tecnología de producción es una construcción cultural, la culinaria expresa también ese arte de la selección y combinación de los productos alimenticios, que hacen características culturales alimenticias de una región, que nos muestran las formas y tipos de consumo según la temporalidad, las formas de conservación desarrolladas para prolongar su uso, pero también muestran a los alimentos que son la base de su dieta por tener posibilidades de ser producidos en gran cantidad, además los mecanismos de intercambio con otras zonas para complementar y diversificar su ingesta de alimentos.

Solo como referencia, podemos recordar someramente estos procesos de construcción sociocultural en tres especies de plantas domesticadas del genero chenopodium que tienen una amplia difusión entre las culturas denominadas andinas en las eco regiones de puna, valles e inclusive yungas, estamos hablando de la cañahua, la quinua y el coime (amaranto), su cultivo se extiende desde la parte meridional de la actual Colombia hasta el norte argentino. Vamos con la cañahua, es uno de los granos cultivados más rústicos del altiplano o puna de Bolivia y Perú, adaptadas a condiciones casi extremas de sequía, es resistente a las bajas temperaturas y a suelos salinos de poca fertilidad, es reconocida por su alto valor nutritivo proteico y cuyo mayor consumo se da en la forma de harinas. La quinua, cultivo en el que se han desarrollado muchas variedades adaptadas a una diversidad de eco regiones, es menos resistente a la sequía que la cañahua y exigente en fertilidad del suelo, en su forma de cultivo tradicional forma parte de un sistema de producción asociado a largos periodos de rotación de suelos en parcelas de aynoqas/tierras de carácter comunal y fertilizado por rebaños de llamas, también es reconocida ampliamente por su calidad nutritiva y cuya culinaria es muy diversa en usos tales como la panadería (quispiñas/panes de quinua), hasta inclusive chicha de quinua. Finalmente el coime, conocido también como kiwicha, millmi o amaranto, cultivo que se desarrolla en zonas de los valles interandinos, se lo cultiva en asociación con maíz o también cultivo puro, es de amplia difusión en el Perú, en menor medida en Bolivia, la culinaria de estas se asienta en grano como en harinas; estos granos utilizados hasta nuestros días dan cuenta de la habilidad desarrollada por estos pueblos en cientos de años en su domesticación, selección y adaptabilidad a distintos entornos, desarrollar un sistema productivo agropecuario complementario y haberlos incorporado dentro de su dieta.

Sin embargo, reconocemos también que este proceso de construcción cultural es continuo no se detiene, y es así que a partir de la colonización europea se han incorporado a los sistemas productivos y hábitos alimentarios de nuestro continente una gran variedad y cantidad de hortalizas y frutas, procedentes en su mayoría de Asia Menor y Asia Oriental, tales como las habas, arvejas , acelgas, cebollas, naranjas, duraznos y otras muchas más; generando una simbiosis alimentaria, a los que se han ido incorporando también criterios culturales sobre su valoración nutritiva, tal como lo expresaba un gran naturista boliviano, don Jaime Zalles, cuando nos orientaba indicando que la mejor comida es aquella que está llena de una variedad de colores, que contenga los productos del lugar, que sean frescos y correspondientes a la temporada; esto nos lleva a retrotraer que nuestros criterios de alimentación deberían estar regidos por nuestra relación con nuestro entorno natural, vale decir que nuestros consumos deberían estar en sintonía con los ciclos agrícolas regionales, los cuales determinan la temporalidad de la cosecha, por ende los tiempos de abundancia y escases, pero además podemos complementar nuestra dieta con otros productos que podemos disponer por la variabilidad climática existente debido a los distintos pisos ecológicos a los que tenemos acceso.

EL INGRESO DE LA MODERNIDAD POR NUESTROS PALADARES Y LAS NECESARIAS RESISTENCIAS

Fue sin duda la tecnología militar desarrollada durante la primera y segunda guerra mundial, que dio pie a la aplicación de la química industrial y la mecánica al desarrollo agronómico de la producción de alimentos a nivel extensivo; por una parte se empezó a desarrollar elementos artificiales de síntesis que proveían elementos para la fertilización química de los suelos y por otra parte la identificación y desarrollo de elementos químicos tóxicos de síntesis para eliminar plagas y enfermedades que afectarán a los cultivos, paralelamente el desarrollo de tractores agrícolas desplazaban aceleradamente a la tracción animal y la labor humana en los procesos de producción agrícola, finalmente la investigación química se extendió al desarrollo de procesos de conservación de los productos agropecuarios, generándose los enlatados; estos elementos iniciaban lo que hoy en día denominamos como el “agronegocio”, es decir se establecía un sistema de producción industrial de alimentos articulado a la recuperación de costos y generación de utilidades, con ello pasaban los alimentos de ser bienes a ser mercancías, visualizándose los conglomerados poblacionales urbanos como el mercado en los cuales habría que aplicar las estrategias necesarias de mercadeo para incrementar el consumo, además de adecuar la oferta de la mercancía a todo bolsillo. Hoy en día gran parte de nuestra alimentación proviene de este tipo de producción industrial, sujetos al bombardeo de imagen que realizan vamos modificando nuestros patrones alimenticios que son funcionales a sus intereses de incrementar sus utilidades, sigilosamente han ido desplazando nuestras necesidades nutritivas por nuestra satisfacción paliativa.

El avance de los criterios de agricultura comercial en nuestro país tiene sus particularidades, las cuales nos son percibidas normalmente por la población urbana, la región oriental por sus condiciones climáticas y topográficas, aunado a un régimen de tenencia de tierras casi de latifundio ha favorecido que se instale con mucha fuerza la agroindustria siendo en este momento la mayor proveedora en volumen de productos cárnicos y derivados de los mismos, granos oleaginosos, aceites comestibles y sus derivados, granos básicos como el arroz y el trigo. Organizados en complejos industriales integrados son proveedores de los alimentos de consumo masivo de nuestra dieta diaria, al menos en las ciudades; tanto en las zonas de valle como en el altiplano las comunidades rurales próximas a las ciudades, se han integrado a un tipo de agricultura comercial asentada en pequeñas a medianas unidades familiares que por lo reducido de la superficie cultivable disponible han buscado incrementar sus rendimientos por unidad de superficie con la utilización de diversos agroquímicos, siendo proveedores de hortalizas, legumbres, tubérculos y lácteos, con el mejoramiento y ampliación gradual de la infraestructura vial son más comunidades que se van integrando a este sistema. Finalmente están las comunidades que centran su producción en el autoabastecimiento y disponen sus excedentes para la comercialización, en su tecnología de producción es baja la incorporación de insumos externos, corresponde a lugares alejados de los centros urbanos, su aportación en granos, tubérculos y cárnicos es importante dentro de la dieta alimenticia urbana.

En los últimos años en los medios urbanos se han ido generando una corriente que ha puesto en cuestionamiento los criterios de mercantilización de la alimentación favorecida por los mentores del agronegocio, una de las vertientes está centrada en el consumo de alimentos libres de agro tóxicos que conlleva a favorecer la producción agroecológica, otra de las vertientes es la de revalorizar la cualidad alimenticia que tienen los cultivos originarios que han sido reemplazados por productos agroindustriales, esto comprende acciones de recuperación y rescate de prácticas milenarias validadas por nuestras culturas en cuanto al cultivo y culinaria, también están los vegetarianismos que de una u otra manera ponen en tela de juicio uno de los elementos más nocivos del agronegocio, la producción masiva de carne que es causa de un gran impacto ambiental y generador de ingentes cantidades de acumulación.

Si bien esta corriente no es masiva y es promovida y practicada por fragmentos sociales con mayor acceso a información y vinculados movimientos sociales contra hegemónicos, sus contenidos narrativos van permeando poco a poco en el conjunto social que lo enfoca en mayor medida como un aspecto de afectación a la salud y gradualmente tienden a modificar comportamientos.

INTERRELACIONES QUE HACEN DE LOS ALIMENTOS BIENES COMUNES

El elemento central del gozo de una buena salud está en directa relación a la alimentación que tengamos y esta a su vez de los alimentos que se consume. En el anterior acápite identificábamos como los hábitos alimentarios están siendo orientados por un criterio de producción industrial mercantil, que ve al alimento como un bien en base al cual es posible generar y mantener un sostenido incremento del lucro, siendo indiferente a las consecuencias o afectaciones que tenga el alimento producido sobre la salud de las personas y la afectación al medio ambiente, es entonces que la necesidad del cuidado del bienestar de nuestros cuerpos nos invoca a una acción colectiva para regular la calidad de producción de alimentos, puesto que el alimento pasa a constituirse en un bien común.

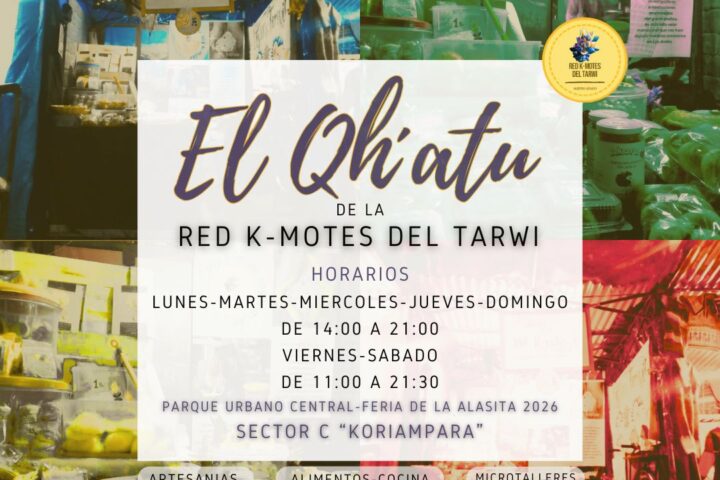

Si un bien común nos enlaza, une y relaciona, en el caso del alimento nos motiva a establecer mecanismos de articulación entre productores, distribuidores, consumidores y reguladores; aunque esto parece utópico en realidad en pequeña escala va sucediendo, solo que no con una intencionalidad manifiesta, sino como hecho construido en la cotidianidad. En la ciudad de Tarija se ha instalado en una feria semanal tradicional, conocida como la Feria de Villa Fátima, hace ya algunos años un punto de venta para productores ecológicos provenientes de comunidades de los municipios de Padcaya y El Valle, si bien en un comienzo la iniciativa fue motivada por un apoyo externo institucional, al momento es ya un espacio administrado por los productores asociados, por otra parte los productores han asumido un mecanismo de certificación ecológica conjunta avalada por el Consejo Nacional de Producción Ecológica, debido a la constancia de los productores van logrando que a este punto de aprovisionamiento concurran algunas personas habitualmente por opción propia debido también a la circulación de información respecto a efectos nocivos en la salud por la ingestión de productos cultivados con agroquímicos y la alternativa de la producción ecológica, es interesante ver que la entidad administradora de la Feria hasta el momento no ha objetado la permanencia de este espacio, pese al reducido número de productores agroecológicos que participan y su localización es respetada, este ejemplo nos muestra un ejercicio de gestión de alimento como bien común, que enlaza a productores, consumidores y organismos de control.

Las posibilidades de acción colectiva pueden masificarse si se pone en circulación más activamente la información sobre los efectos sociales, políticos, económicos que está generando esta tendencia de la producción industrial de alimentos, pero también debe propagarse sentidos comunes de conveniencia reciproca construidos entre los colectivos urbanos organizados y organizaciones de productores agroecológicos que favorezcan la circulación y distribución de los alimentos. En cuanto a la modificación de hábitos de consumo el momento es apropiado y esto lo podemos ver en un fenómeno que se da en varias ciudades, hay un crecimiento sostenido de provisión de desayunos compuestos por cereales, jugos de frutas, hortalizas crudas y mates de plantas medicinales, donde los proveedores son trabajadores por cuenta propia que han identificado una demanda de sectores poblacionales que posiblemente orientados por un criterio de salud han optado por el consumo de estos desayunos como primer alimento del día; si bien existe la demanda, hay la instalación que presta el servicio pero el origen de la materia prima todavía no está articulada con los productores ecológicos. En el escenario de la pandemia, la gente ha revitalizado su interés por una alimentación saludable, lo que ha generado una mayor cantidad de experiencias y posibilidades de articulaciones en este sentido.

Tradicionalmente en los medios urbanos la administración de la alimentación se la concebía como hecho circunscrito a la unidad familiar y por ende asociado al ámbito privado, sin embargo en los últimos años con el crecimiento de las ciudades se han ido desarrollando también problemas de afectación a la salud inicialmente relacionadas con problemas gastrointestinales por contaminación o degradación biológica de los alimentos, esta situación ha motivado la intervención de la institucionalidad pública para garantizar la inocuidad de los alimentos en los centros de provisión, quien es presionada por la población a ejercer ese control; en tales circunstancias vemos ya que los alimentos van pasado gradualmente a ser bienes de preocupación colectiva, es mas en este momento por el incremento de problemas de salud como la obesidad, la diabetes, la acidez, el estreñimiento y otros la población los va asociando con problemas de alimentación a raíz de esto también se han ido generando oferta de productos naturales que contra resten dichas enfermedades como la chía, el jengibre, la moringa y muchos otros más. Esto nos va mostrando que ya no son solo los alimentos objeto de preocupación colectiva, sino que se empieza a considerar la alimentación como un hecho de inquietud colectiva y por ello un campo de bien común.

Existen diferentes colectivos que abordan la temática de alimentos y alimentación desde distintas perspectivas que podrán conectar para ir construyendo sentidos comunes que potencien el accionar sea de forma autónoma o conjunta, pero el hecho es que van formando tejido que conectando con la población informan, motivan, enamoran a la individualidad de las alternativas de consumo de alimentos saludables; estas alianzas en cuanto se fortalezcan amplían los puntos de distribución y la accesibilidad a distintos sectores de la población.

Si bien la relación entre organizaciones sociales y la población en general es un punto de acción, no podemos dejar de lado la participación de la institucionalidad pública, pero esta va depender de la intencionalidad política de sus operadores como podemos ver en la descripción sintética que hacemos de una experiencia observada en una unidad educativa rural, la cual en su proyecto socio productivo se planteó revalorizar los alimentos locales, el trabajo partió de un diagnostico censal sobre el consumo de alimentos en los hogares de los alumnos, levantado por ellos mismos y procesados los resultados se evaluaron los patrones de consumo de la zona, posteriormente se motivó la investigación sobre los valores nutricionales de los alimentos en general y se logró socializarlos en una feria para todos los padres y madres de familia, finalmente la realización de una investigación de la culinaria tradicional ancestral y la realización de una feria exponiendo los platos tradicionales y su valor nutritivo. Esta experiencia nos muestra como a partir de un proceso educativo intencionado se puede instalar un proceso reflexivo en el colectivo educativo (estudiantes), pero en interacción con un conjunto social mayor, la comunidad educativa, (familias y alumnado de la unidad educativa), motivado por el diseño educativo del plantel docente. Al igual que esta experiencia donde se ha puesto los alimentos y la alimentación como un bien común motivado por una institución pública como es la Escuela, existen otros ámbitos institucionales donde se debe hacer presión tales como las Alcaldías y Gobernaciones para que implementen políticas públicas activas que favorezcan la agricultura familiar campesina, la agroecología, los puntos de distribución o la inclusión de alimentos naturales de producción local en los programas de atención alimentaria como el desayuno escolar, los subsidios a la madre gestante o a personas de la tercera edad. El desafío en los ámbitos urbanos viene de activar mecanismos que posibiliten que estos tejidos se movilicen y se interrelacionen para posibilitar la producción, circulación y consumo de alimentos de una gran variedad de colores, frescos, de la temporada y de producción local.

LAS RELACIONES EN LA CIRCULACION Y EL INTERCAMBIO URBANO/RURAL

No es ajeno señalar que el crecimiento de las ciudades tiene una estrecha relación con la migración rural, siendo las principales motivaciones de este fenómeno por una parte la ubicación de las tierras, si estas no cuentan con riego su producción depende de las lluvias y si estas no se dan en adecuada oportunidad y en suficiente cantidad el volumen de producción es mínimo e inclusive nulo poniendo en riesgo la sobrevivencia de la familia obligando a buscar recursos en otro lugar, otro factor viene a ser el tamaño de la propiedad, especialmente en tierras a riego, la relación entre la superficie de tierra cultivable que posee la familia y el crecimiento vegetativo natural hace que en determinado momento la producción que se genera no pueda garantizar la sobrevivencia de algunos de sus miembros los cuales se ven obligados a migrar; otro aspecto es el volumen de ingresos percibidos a medida que se expande el proceso de urbanización hacia el área rural se van incorporando nuevas necesidades y otras aspiraciones en la familia rural, las mismas que no pueden ser cubiertas por los ingresos que se obtienen por la venta de la producción, lo que implica la necesidad de complementarla con ingresos generados en otras actividades en la comunidad o en la ciudad; es decir cuando no existe respuesta económica a la producción se da la migración.

Esto nos lleva a retrotraer al como establecemos nuestras relaciones de intercambio entre productores y consumidores, e inclusive contemplar también a la población inmersa en la circulación de los alimentos, los intermediarios; no es una ecuación fácil pues la tendencia en la regulación del valor monetario de los productos en las ciudades, en su mayoría, vienen regidos por la interpretación que hacen los intermediarios sobre la abundancia o escases de los productos en el momento, si bien estos volúmenes están asociados a la temporalidad de cosecha de los productos, estas pueden ser extendidas por la adaptación de variedades a otras condiciones climáticas que amplía el tiempo de oferta del producto, pero también a la posibilidad de ingresar los productos de países vecinos cuando sus costos de entrega son menores a los locales, todas estas posibilidades interconectadas establecen cual va ser el precio de entrega al que se sujetaran los productores. Ahora las respuestas que se dan de parte de los productores depende de la escala de producción, la capacidad instalada, los márgenes del capital circulante disponible, el tejido social de cobertura que los ampara, estos factores diferencia a los productores entre grandes, medianos, pequeños y marginales, estando los dos primeros sectores como lo indicábamos en anteriores párrafos, articulados plenamente al agronegocio y de una u otra manera por el tipo y volumen de productos que manejan, los vaivenes de precios influyen poco en sus márgenes de utilidad que son estables e inclusive crecientes, mientras que los pequeños y marginales pese a aplicar estrategias combinadas de reducción al mínimo de costos pagables directos, por la dinámica de precios sus márgenes de ingreso monetario son inestables.

Ahora la visión de los consumidores urbanos en general es que los precios de los productos alimenticios sean “baratos”, lo que supondría una mayor “accesibilidad” a los mismos; curiosamente los productos alimenticios de consumo masivo tales como la carne, los fideos, el aceite, el arroz, los huevos tienen precios altos y generalmente estables inclusive con tendencia a la alza, pero si nos damos cuenta, estos están asociados a los sistemas de producción industrial y los márgenes de negociación del “rebájame pues” tienen poca posibilidad, mientras que los precios más bajos se asientan en alimentos tales como las hortalizas, legumbres, tubérculos que generalmente tienen origen en unidades de producción familiares de pequeños productores con los cuales tiene más posibilidades el “rebájame pues” tanto con el intermediario a quien entregan el producto o con el consumidor cuando la venta es directa y esta cesión, como veíamos en anteriores líneas, supone seguir viviendo al filo de la navaja, esto nos lleva a la reflexión sobre en qué medida estamos respetando y reconociendo el trabajo de la familia campesina y cuan recíprocos somos en ello, más aun si quisiéramos contar con alimentos libres de agro tóxicos que supone una agricultura orgánica que comparativamente no va alcanzar volúmenes similares de rendimiento por unidad de superficie, o sea va tener menor cantidad para vender y sobre eso exigimos que el precio sea “más barato”, ¿no será que con ello seguimos condenando a la producción familiar campesina?

De ahí se ve que es necesario plantearnos la noción de un “precio justo”, que posiblemente sea un poco “más caro” que el del mercado, pero que viene cargado de una significancia política, es decir con nuestra acción de consumo establecemos a que queremos afectar y a que queremos favorecer.

EL CUIDADO Y PROTECCIÓN DEL BIEN MAYOR

En la memoria ancestral de nuestros pueblos existe acumulada una experiencia, un conocimiento, una forma de comprensión de las relaciones con la naturaleza, que si bien a partir de la invasión española se ha buscado sustituirlos por otros criterios que se han traducido en una gradual perdida de esta memoria y evidentemente mucho más acelerada en los últimos cincuenta años; sin embargo como reflejo natural de cualquier sociedad por mantenerse y continuar reproduciéndose, anclados en la densidad y extensión territorial de nuestros pueblos, estos saberes persisten y se practican, con modificaciones claro que sí pero lo significativo es que hay una activa motivación por su recuperación, revalorización y la reivindicación de que esta forma de comprensión de la vida en y con la naturaleza puede llevarnos a tener una relación más armónica y equilibrada como sociedad, aspectos a los que nos adherimos y es más los propulsamos entendido como protección de nuestro bien mayor.

La ciudad es la forma de vida en expansión, es el medio en el que nos desenvolvemos la mayor parte de la población, pese a lo heterogéneo de su composición por sus calles, mercados, plazas, movilidades camina nuestra raíz originaria, construyendo y modificando las estéticas urbanas en tensiones y aprehensiones con lo “externo”, se entrecruzan o se encapsulan, pero perviven, dinamizando también sus particulares relaciones económicas, sociales, políticas, culturales en pugna, es allí donde nos hemos desafiado reconstruir las nociones de complementariedad entre lo diverso, de establecer cuáles son los términos y criterios de reciprocidad entre lo urbano y rural en la circulación de los bienes, pero también explorar cuales van a ser los mecanismos para que la redistribución de los dones no generen desequilibrios y asimetrías, a contrapelo de la imagen del ciudadano yo individuo autosuficiente, nos planteamos que los logros y construcciones se efectivizan en el funcionamiento de las colectividades motivadas por sentidos comunes.

El sentido de la reproducción está asociado a la crianza, que esencialmente parte de una relación afectiva, vista en clave de alimentos y alimentación viene asociada a la protección y generación de la mayor biodiversidad posible, que nos lleva al cuidado, protección y circulación de las semillas como gérmenes de sostenibilidad; cuando nuestros colectivos urbanos proponen, motivan a que nuestra dieta alimentaria este compuesta de la mayor variedad de verduras y cereales posibles, y propendemos a que esta demanda crezca favorecemos al incremento de una producción con mayor diversidad, contra restando a la tendencia hacia el monocultivo.

Si bien la principal dependencia que tienen los centros urbanos con el área rural es la provisión de alimentos, para la población rural los centros urbanos constituyen los puntos de aprovisionamiento de bienes o servicios no existentes en sus domicilios; mostrando que se establecen relaciones de mutua dependencia, pero si estas se desarrollan en un marco de subordinación es posible que los términos de intercambio afecte al subordinado y consoliden la posición del subordinador por la sobrevaloración que hace de su producto o servicio, por ello se considera que esta visión debe ser trastocada por un criterio de relación de intercambio enmarcado en la reciprocidad la cual tiene como elemento simbólico al alimento como bien común generador de vida, es decir debo devolver en la misma medida el esfuerzo realizado para entregarme el alimento para la vida, con acciones que correspondan y posibiliten la reproducción de sus modos de vida.